歌の練習は楽しく、自己表現の一環として多くの人に親しまれています。しかし、自宅で熱心に練習する中で、近隣への騒音が問題となり、トラブルに発展するケースも少なくありません。この記事では、歌の練習を楽しみながらも、周囲への配慮を忘れずに騒音トラブルを避けるための具体的な防音対策や練習方法をご紹介します。防音効果の高い部屋の選び方から、手軽に取り入れられる防音グッズ、そして声量を抑えるテクニックまで、実用的なアドバイスを提供します。さらに、騒音トラブルを避けるための法的知識や、近隣住民との良好なコミュニケーション方法についても解説。これらの情報を活用することで、安心して自宅でのボイトレを続けることができるでしょう。歌の練習を通じて上達しつつ、周囲との良好な関係も維持するためのヒントを今すぐ実践しましょう。

歌の練習が迷惑になる原因

騒音の種類とその影響

歌の練習中に発生する騒音には主に2つの種類があります。まず一つ目は「声の音量」、これは直接的に近隣に届く音の大きさを指します。特に高音域や力強い発声は音量が大きくなりがちで、隣人にとっては迷惑な音となる可能性があります。二つ目は「振動音」であり、床や壁を通じて伝わる低音やリズムによる振動がこれに該当します。これらの振動音は特に集合住宅において問題となりやすく、深刻な騒音トラブルを引き起こす原因となります。

騒音の影響は心理的なストレスから法的な問題まで多岐にわたります。継続的な騒音は近隣住民との関係を悪化させ、最悪の場合、法的措置に発展することもあります。また、騒音によるストレスは精神的な健康にも悪影響を及ぼし、自身の歌の練習意欲を低下させる要因となり得ます。

迷惑騒音の基準とは?具体的なdB値

迷惑騒音の基準を理解することは、騒音トラブルを避けるための第一歩です。日本における騒音規制法では、日中(8時から22時)の場合、具体的なdB値が設定されています。例えば、集合住宅の壁を通じて聞こえる音の基準は、50dB未満とされています。これは、普通の会話音量に相当し、これを超えると騒音とみなされる可能性があります。

夜間(22時から8時)の場合は、さらに厳しい基準が設けられており、40dB未満を目安としています。これは、静かな環境下での聴こえる音量を基準としており、就寝中の静寂を保つためのものです。具体的なdB値を把握することで、自身の歌の練習が法的に問題となるリスクを低減させることができます。

集合住宅での騒音トラブル事例

集合住宅における騒音トラブルは、多くの場合、異なる生活リズムや音の感受性の違いから発生します。例えば、日中に熱心に歌の練習をしていたところ、隣室の住人からクレームが入り、最終的には管理会社を介した調停に発展したケースがあります。また、深夜に行った練習が原因で、近隣からの苦情が原因で住み替えを余儀なくされた事例も報告されています。

こうした事例から学ぶべきは、予防策を講じることでトラブルを未然に防ぐ重要性です。具体的には、防音対策の徹底や練習時間の工夫、近隣への配慮といった取り組みが求められます。トラブルを避けるためには、他者の立場に立った思いやりが欠かせません。

自宅でできる防音対策

防音効果のある部屋の選び方

歌の練習を行う部屋選びは、防音対策の基礎となります。理想的な部屋は、隣接する壁や床からの音漏れが少ない場所です。具体的には、外部との隙間が少なく、隣室との間に防音材が使用されている物件が望ましいです。また、部屋の形状や窓の配置も防音効果に影響します。角部屋やL字型の部屋は音の反響を抑えやすく、防音効果が高いとされています。

さらに、壁や床に吸音材を追加することで、音の反射や漏れを防ぐ効果を高めることができます。カーテンやカーペットも効果的な吸音対策となり、これらを併用することで総合的な防音効果を実現できます。

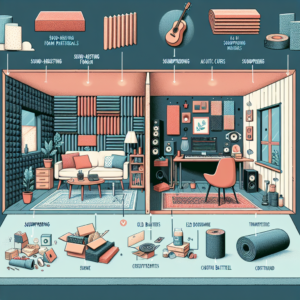

手軽にできる防音グッズを紹介

防音対策には専門的な設備が必要と思われがちですが、手軽に取り入れられる防音グッズも多数存在します。例えば、防音カーテンは窓からの音漏れを効果的に防ぎ、部屋全体の音響環境を改善します。また、防音パネルや吸音スポンジを壁に設置することで、音の反響を抑え、隣室への音漏れを減少させることが可能です。

その他、床に敷く防音マットや防振シートもおすすめです。これらのグッズは設置が簡単で、コストパフォーマンスも高いため、初めての防音対策として取り入れやすいアイテムです。定期的に見直しを行い、必要に応じて追加することで、より効果的な防音環境を構築できます。

DIYでできる防音対策のアイデア

自作で行う防音対策は、費用を抑えつつ効果を高める方法として有効です。例えば、古い布やカーテンを利用して吸音材を自作することができます。段ボールや発泡スチロールを組み合わせて防音パネルを作成することで、壁面の吸音性を向上させることが可能です。また、本棚や家具を壁に配置することで、音の伝達を物理的にブロックする効果も期待できます。

天井や床にも工夫を加えることで、さらに防音性能を高めることができます。例えば、天井に吸音タイプロールを取り付けたり、床にカーペットを敷くことで、上階や下階への音漏れを防ぐことができます。DIYは創造力を活かして自分だけの防音空間を作り上げる楽しさもあり、効果的な防音対策としておすすめです。

迷惑にならない練習方法

練習に適した時間帯を考える

騒音トラブルを避けるためには、練習する時間帯の選択が重要です。一般的に、日中の活動時間帯(8時から22時)に練習を行うのが望ましいとされていますが、特に早朝や深夜の時間帯は避けるべきです。また、近隣住民の生活リズムを考慮し、週末や休日には特に注意が必要です。音を出す活動が多い時間帯を避けることで、トラブルのリスクを低減させることができます。

また、練習時間を一定にすることで、近隣住民にもともとの生活リズムに合わせやすくなります。例えば、毎日同じ時間帯に練習を行うことで、予測可能な活動パターンを築くことができ、周囲との信頼関係を築く一助となります。

声量を抑えるためのテクニック

声量を抑えることは、騒音を最小限に抑えるための効果的な方法です。具体的には、腹式呼吸をマスターし、声の出し方を工夫することで、無理なく声量を調整することが可能です。腹式呼吸は、息を腹部からコントロールすることで、声を自然に大きくすることなく発声する技術です。これにより、力強い歌声を維持しつつ、音量を抑えることができます。

また、メロディーやキーを調整することも有効です。高音域や急激な音量変化を避け、安定した音程で歌うことで、周囲への音漏れを減少させることができます。さらに、練習中に使用するモニター音量を適切に設定し、外部への音漏れを抑える工夫も重要です。

練習場所の選び方とそのメリット

練習場所の選択も騒音対策において重要な要素です。階段や外壁から離れた部屋、地下室など、音の伝わりにくい場所を選ぶことで、音漏れを効果的に防ぐことができます。特に、音の反響を抑えるために家具やカーテンを活用することで、音響環境を改善することが可能です。

また、部屋のレイアウトを工夫することで、音の拡散を防ぐことができます。例えば、大きな家具を壁際に配置したり、スペースを区切ることで、音の流れをコントロールすることができます。これにより、練習中の音漏れを最小限に抑えつつ、効果的なボイトレを行うことが可能です。

近隣住民とのコミュニケーションの重要性

騒音トラブルを未然に防ぐためには、近隣住民との良好なコミュニケーションが欠かせません。事前に練習計画を共有し、理解を得ることで、トラブルのリスクを低減させることができます。また、練習時間に変更が生じた場合や、特別な練習を行う際には、事前に連絡を入れる習慣をつけることが重要です。

さらに、近隣からのフィードバックに対してオープンな姿勢で対応することで、信頼関係を築くことができます。例えば、「最近歌の練習を行っていますが、もし音量が気になるようでしたら教えてください」といった一言を添えることで、相手への配慮を示すことができます。このようなコミュニケーションを通じて、相互理解を深め、快適な生活環境を維持することが可能になります。

騒音トラブルを避けるための法的知識

騒音規制法について知っておくべきこと

騒音規制法は、公共の福祉を守るために制定された法律で、一定の音量を超える騒音の発生を防止することを目的としています。この法律では、騒音の測定方法や基準dB値が明確に定められており、違反した場合の罰則も規定されています。例えば、夜間における騒音制限が厳格に適用されており、これを超える音量での活動は違法とみなされる可能性があります。

また、地域によっては自治体独自の騒音条例が存在し、それぞれ異なる基準が設けられている場合があります。そのため、住んでいる地域の騒音規制について事前に確認することが重要です。騒音規制法を遵守することで、法的なトラブルを避けるだけでなく、周囲への配慮を示すことにもつながります。

トラブル発生時の相談先リスト

万が一、騒音トラブルが発生した場合には、迅速かつ適切な対応が求められます。まずは、近隣住民との直接的な対話を試みることが第一ステップです。問題解決に向けて誠実な姿勢を示すことで、トラブルのエスカレーションを防ぐことができます。

それでも解決しない場合には、次のような相談窓口を活用することが有効です:

- 自治体の相談窓口: 騒音問題に詳しい担当者が対応し、具体的なアドバイスを提供します。

- 消費生活センター: 法的なアドバイスや仲裁を行ってくれる機関です。

- 弁護士: 法的措置を検討する場合には、専門的な法律相談が必要となります。

- マンション管理組合: 集合住宅の場合、管理組合を通じて問題解決を図ることも一つの方法です。

早期に適切な相談窓口を利用することで、問題を迅速かつ円滑に解決する道を模索できます。

共感を得て理解を深める

他者の感情に共感する力を育てる

騒音トラブルを防ぐためには、近隣住民の感情や立場に対する共感力が重要です。共感とは、他人の感情や視点を理解し、尊重する能力を指します。具体的には、隣人がどのように感じているかを考え、その感情に寄り添う姿勢を持つことが求められます。

例えば、自分の歌の練習が他人にとって大きなストレスとなる可能性があることを認識し、その上で練習方法を工夫することが挙げられます。共感力を高めることで、相手の立場を理解し、適切な対応策を講じることが可能となります。これにより、トラブルの発生を未然に防ぎ、良好な近隣関係を維持することができます。

騒音問題に対する相互理解の重要性

騒音問題に対する相互理解は、トラブルを解決する上で不可欠な要素です。相互理解とは、双方がそれぞれの立場や状況を理解し、尊重し合うことを意味します。これにより、問題解決に向けた建設的な対話が可能となります。

具体的には、自分の練習が近隣に与える影響を認識しつつ、相手の生活リズムやニーズも理解することが重要です。双方が歩み寄る姿勢を持つことで、譲歩点を見つけ出し、共に解決策を模索することができます。このような相互理解が深まることで、長期的に良好な近隣関係を築くことができ、騒音問題を円滑に解消することが可能となります。

自宅でできるボイトレ

オンラインボイトレの活用法

オンラインボイトレは、自宅で気軽にボイストレーニングを行うための有効な方法です。インターネットを通じてプロの指導を受けることができ、個々のスケジュールに合わせて柔軟に練習できる点が魅力です。オンラインレッスンでは、リアルタイムでのフィードバックや、録音機能を活用した自己分析が可能となります。

また、オンラインプラットフォームでは多様なトレーニングプログラムが提供されており、自分のレベルや目標に合わせてカスタマイズすることができます。これにより、自宅でのボイトレが効率的かつ効果的に行える環境が整います。さらに、オンラインコミュニティを活用することで、他の学習者との情報交換やモチベーション維持にも役立てることができます。

騒音を抑えた効果的な練習方法

騒音を抑えながら効果的に練習するためには、発声方法や練習の工夫が重要です。まず、腹式呼吸を取り入れることで、安定した声量を維持しつつ、無理な力を入れずに発声することが可能となります。また、フォルマントシフトを意識して歌うことで、音程や音量を調整しやすくなります。

練習の際には、音量を抑えるために目標とするダイナミクスを設定し、その範囲内での発声を心がけましょう。例えば、ソフトなトーンでの発声を意識することで、音漏れを防ぎつつスキルを磨くことができます。また、音量を控えめにするために、マイクやアンプの使用を工夫し、適切な音量での練習環境を整えることも効果的です。

プロから学ぶボイトレのメリット

プロのボイストレーナーから指導を受けることは、技術向上だけでなく、正しい発声方法や発音の改善にも繋がります。専門的な知識と経験を持つトレーナーからのフィードバックは、自己流では気付かない課題を発見し、効果的な改善策を実践する助けとなります。

また、プロの指導を受けることで、練習のモチベーションを維持しやすくなります。定期的なレッスンや目標設定を通じて、継続的な成長を実感することができます。さらに、オンラインレッスンを活用することで、物理的な距離に関係なく質の高い指導を受けられるため、自宅でのボイトレにも適しています。プロの指導を取り入れることで、より効果的かつ効率的に歌のスキルを向上させることが可能となります。

音楽の力を活用する

音楽がもたらす心理的効果

音楽は、私たちの心に深い影響を与える力を持っています。歌の練習を通じて音楽に触れることで、ストレスの軽減や気分の安定を図ることができます。演奏や歌唱活動は、脳内でドーパミンやセロトニンといった「幸福ホルモン」の分泌を促進し、心理的な健康を維持する助けとなります。

また、音楽に没頭することは、日常生活のストレスからの一時的な逃避やリラクゼーションを提供します。定期的な音楽活動は、心の安定や集中力の向上にも寄与し、全体的な生活の質を高める効果があります。これにより、歌の練習自体が心身の健康維持にも繋がる重要な活動となります。

ストレス解消に役立つ音楽の選び方

ストレス解消を目的とした音楽選びは、個々の感性や好みに大きく依存します。リラックス効果の高いクラシック音楽や自然音を取り入れた楽曲は、心を落ち着かせる効果があります。逆に、エネルギーを高めたい場合には、ポップスやロックなど、リズミカルで活力のある音楽を選ぶのが効果的です。

また、マインドフルネス音楽や瞑想音楽を取り入れることで、深いリラクゼーションと集中力の向上を図ることができます。自分にとって心地よいと感じる音楽を選び、その音楽に合わせて歌の練習を行うことで、ストレスを効果的に解消しつつ、練習の質を高めることが可能です。

音楽を聴きながらの練習法

音楽を聴きながらの練習は、歌のリズム感や音程感を磨くために非常に効果的です。バックグラウンドミュージックとして柔らかいジャズやクラシックを流し、そのリズムに合わせて発声練習を行うことで、自然なテンポ感を養うことができます。また、好きな曲を聴きながら歌うことで、モチベーションを高めることも可能です。

音楽を積極的に取り入れた練習方法には、リズムに合わせて早口言葉を唱える方法や、特定の音階に集中して発声する方法などがあります。これにより、音楽的なセンスを高めるとともに、技術的なスキルの向上も期待できます。さらに、音楽を通じて感情表現を豊かにする練習を行うことで、より表現力豊かな歌唱力を身につけることができます。

まとめ

騒音トラブルを避けるための再確認ポイント

歌の練習を楽しみながらも騒音トラブルを避けるためには、以下のポイントを再確認することが重要です:

- 適切な練習時間帯の選択

- 効果的な防音対策の実施

- 声量を抑える発声テクニックの習得

- 近隣住民とのコミュニケーションの維持

- 法的知識の理解と遵守

これらのポイントを意識することで、快適に歌の練習を続けることが可能となります。

周囲への配慮で歌の練習を楽しむためのアドバイス

周囲への配慮を忘れずに歌の練習を楽しむためには、常に他者の立場に立った思いやりを持つことが大切です。具体的には、防音対策の継続的な見直しや、練習方法の工夫、近隣住民との良好な関係維持などが挙げられます。また、自分自身の成長と周囲への配慮を両立させることで、より豊かなボイトレライフを送ることができます。

今日からできる行動を促すメッセージ

歌の練習を始めるにあたり、今日からできる具体的な行動として以下をお勧めします:

- 自宅の練習場所を選び、防音対策を始める

- 近隣住民に練習開始の挨拶をする

- オンラインボイトレのプログラムに登録する

- 適切な練習時間を設定し、守るよう努める

これらの行動を実践することで、安心して歌の練習を始めることができます。自分のペースで楽しみながら、周囲との調和も大切にしましょう。

よくある質問

騒音トラブルが起きたらどうすればいい?

騒音トラブルが発生した場合は、まず冷静に状況を分析し、近隣住民と直接対話を試みましょう。誠意を持って対応し、問題解決に向けて協力する姿勢が重要です。話し合いで解決しない場合は、自治体の相談窓口や専門機関に相談することをお勧めします。

自宅でのボイトレは効果があるのか?

はい、自宅でのボイトレは非常に効果的です。オンラインレッスンや自己学習ツールを活用することで、プロの指導を受けつつ、自分のペースで練習を進めることができます。継続的な練習と正しいテクニックの習得により、歌のスキルを着実に向上させることが可能です。

防音グッズはどこで購入できるの?

防音グッズは、楽器店やホームセンター、オンラインショップなどで購入することができます。具体的には、防音カーテン、防音パネル、吸音スポンジ、防振シートなどが一般的です。購入前に商品のレビューや評価を確認し、自分のニーズに合ったものを選ぶことをお勧めします。

参考URL