赤ちゃんが外の音で目を覚ましてしまうことは、多くの親が抱える悩みの一つです。この記事では、赤ちゃんが外の音で起きてしまう原因を専門家の視点から詳しく解説し、それに対する具体的な対策方法を紹介します。さらに、快適な睡眠環境を整えるための実践的なアドバイスも提供し、家族全員が質の高い睡眠を得られるようサポートします。外部の騒音が赤ちゃんの睡眠に与える影響を理解し、効果的な対策を講じることで、安心して眠れる環境を作りましょう。

赤ちゃんが外の音で起きてしまう原因

赤ちゃんの睡眠サイクルの特徴

赤ちゃんの睡眠サイクルは大人とは異なり、浅い睡眠が多いのが特徴です。新生児期から幼児期にかけて、頻繁に浅い眠りと深い眠りを繰り返します。この浅い眠りの状態では、外部の音や環境の変化に敏感に反応しやすく、簡単に目を覚ましてしまうことがあります。浅い睡眠が多い理由として、脳の発達段階や自然な成長過程が挙げられます。赤ちゃんは外界の刺激をより多く受け入れることで、環境に適応する力を養っていますが、これが原因で外音による覚醒が頻発することがあります。

音に敏感な理由

赤ちゃんが音に敏感である理由の一つは、生まれたばかりの頃から周囲の音に慣れているからです。母親の心音や子宮内での環境に慣れた赤ちゃんにとって、突然の大きな音や予期しない音はストレスとなりやすいです。また、赤ちゃんの聴覚は非常に発達しており、小さな音にも反応します。これにより、外の環境音や家庭内の日常的な音が赤ちゃんの睡眠を妨げることがあります。さらに、音に対する敏感さは個々の赤ちゃんの性格や発達段階によっても異なります。

月齢別の原因

赤ちゃんの月齢によって、外音に対する反応や影響も異なります。新生児期は特に敏感で、わずかな音でも目を覚ますことが多いです。3ヶ月頃になると、睡眠サイクルが少し安定し始め、音に対する反応も少しずつ減少します。6ヶ月頃になると、外の音に対する耐性がさらに増し、深い眠りに入りやすくなります。一方で、成長に伴い外部環境への適応力が高まる一方で、新たな刺激に対して敏感になることもあります。9ヶ月以降は、運動能力や社会性の発達とともに、外音に対する反応も成熟していきます。

外の音の種類と影響

生活音

テレビの音や家族の会話など、日常生活で発生する音は赤ちゃんの睡眠に大きな影響を与えます。特に夜間の静かな環境であればあるほど、通常の生活音が大きく感じられ、赤ちゃんを目覚めさせる原因となります。テレビの音量が大きかったり、会話が活発だったりすると、赤ちゃんが驚いてしまうことがあります。生活音を抑えるためには、テレビの音量を控えめにし、会話も静かにするなどの工夫が必要です。

交通音

車やバイクの音は、特に住環境によっては頻繁に発生する外部の騒音です。交通量の多い地域に住んでいる場合、車のクラクションやバイクのエンジン音が赤ちゃんの睡眠を妨げる原因となります。これらの音は予期しない場合が多く、赤ちゃんが驚いて目を覚ますことがあります。交通音への対策としては、窓を閉める、防音カーテンの使用や窓の防音対策を講じることが効果的です。

自然音

雨や風の音などの自然音も、赤ちゃんにとっては外部からの刺激となります。自然音は日常的には心地よいものと感じられることが多いですが、赤ちゃんにとっては不規則なリズムで鳴るため、睡眠を妨げる原因となることがあります。ただし、穏やかな自然音は逆にリラックス効果をもたらすこともありますので、音の種類や音量に注意が必要です。

その他の音

工事現場の騒音や近隣の大声など、予期しない大きな音も赤ちゃんの睡眠に影響を与えます。これらの音は一時的であっても、赤ちゃんが驚いて目を覚ます原因となります。特に夜間の静けさが求められる時間帯に発生する場合、対策が難しくなることがあります。可能な限り、外部からの騒音を遮断するための防音対策を施すことが重要です。

すぐにできる対策:今日からできる7つのこと

睡眠環境の整備

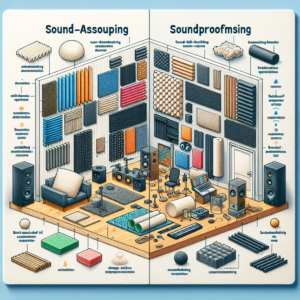

快適な睡眠環境を整えることは、赤ちゃんの睡眠の質を向上させるために非常に重要です。まず、遮光カーテンを設置することで、外からの明るさを遮断し、静かな環境を作り出せます。また、防音対策としては、防音シートを窓に貼る、ドアに隙間テープを使用するなどが効果的です。さらに、ベビーベッドの周りに柔らかいカーペットやクッションを配置することで、音の反響を抑えることができます。

生活リズムの見直し

赤ちゃんの生活リズムを整えることも重要な対策の一つです。毎日同じ時間に寝かしつけることで、体内時計を安定させ、深い眠りに入りやすくなります。また、就寝前のルーティンを設けることで、赤ちゃんにとっての睡眠のサインとなり、リラックスした状態で眠りにつくことができます。例えば、入浴や読み聞かせなどの活動を取り入れると良いでしょう。

ホワイトノイズの活用

ホワイトノイズは、一定の周波数帯域の音を均等に含む音で、赤ちゃんの睡眠を助ける効果があります。ホワイトノイズマシンや専用のアプリを使用することで、外部の雑音を遮断し、安定した音環境を提供できます。さらに、ホワイトノイズは赤ちゃんがリラックスしやすくなる効果もあり、深い眠りを促進します。おすすめのアイテムとしては、自然音やファン音を再生するタイプが人気です。

寝かしつけ方

効果的な寝かしつけ方法を実践することで、赤ちゃんがより深い眠りに入ることができます。例えば、

赤ちゃんを抱っこして穏やかに揺らす方法や、軽く背中をトントンすることで安心感を与えることが有効です。また、寝かしつけ時には、赤ちゃんの好きなブランケットやお気に入りのぬいぐるみを使うことで、安心して眠りにつける環境を作りましょう。寝かしつけの際には、静かな環境を維持し、過度な刺激を避けることが重要です。

夫婦の役割分担

夜間の育児において夫婦間で役割を分担することは、双方の負担を軽減し、より良い睡眠環境を整えるために重要です。例えば、夜中に起きた際のタスクを分担し、お互いにサポートし合うことで、ストレスを減らし疲労を回復させることができます。また、夫婦間のコミュニケーションを密にし、育児に対する理解と協力を深めることで、家庭全体の雰囲気が良くなり、子どもにとっても安心感のある環境が整います。

相談できる場所

赤ちゃんの睡眠に関する悩みや問題がある場合、専門家に相談することが重要です。小児科医や育児カウンセラーなど、専門的な知識を持つプロフェッショナルに相談することで、具体的なアドバイスや解決策を得ることができます。また、地域の育児支援センターやオンラインの育児コミュニティを活用することで、同じ悩みを持つ親たちとの情報交換やサポートを受けることができます。早めに相談することで、問題の早期解決が期待できます。

その他の対策

室内の加湿やアロマテラピーも、赤ちゃんの快適な睡眠をサポートするための有効な対策です。適切な湿度を保つことで、乾燥による肌トラブルを防ぎ、呼吸がしやすくなります。加湿器を使用する際は、清潔に保つことが重要です。アロマディフューザーを利用して、ラベンダーやカモミールなどのリラックス効果のある香りを取り入れることで、穏やかな雰囲気を作り出し、赤ちゃんの睡眠を促進します。ただし、アロマの使用に際しては、赤ちゃんに安全なものを選び、過度な香りを避けることが大切です。

月齢別の睡眠対策

新生児期の睡眠の特徴

新生児期の赤ちゃんは、まだ昼夜の区別がついておらず、頻繁に眠ったり起きたりします。この時期の睡眠対策としては、柔らかい光を使用して環境を整えることが効果的です。また、抱っこやおしゃぶりを利用して安心感を与えることで、スムーズに眠りにつかせることができます。新生児はまだリズムが安定していないため、規則正しい生活リズムを徐々に構築していくことが重要です。

3ヶ月頃の睡眠の特徴

3ヶ月頃になると、赤ちゃんの睡眠パターンが少しずつ整い始めます。昼夜の区別がつきやすくなり、夜間の長い睡眠が期待できるようになります。この時期の対策としては、寝かしつけのルーティンを確立し、毎日同じ時間に寝かしつけることが効果的です。また、日中の活動量を増やし、夜にはしっかりと疲れることで、深い眠りを促進します。

6ヶ月頃の睡眠の特徴

6ヶ月頃になると、赤ちゃんはさらに安定した睡眠パターンを持つようになります。この時期の対策としては、昼寝の時間を調整し、夜の睡眠時間を確保することが重要です。また、離乳食の導入により、栄養バランスを整えることで、夜間の目覚めを減少させる効果があります。さらに、ベビーベッドの移動や環境の変化に対応し、快適な睡眠環境を維持することが求められます。

9ヶ月以降の睡眠の特徴

9ヶ月以降の赤ちゃんは、自分で寝つく力がついてきます。この時期の対策としては、自己寝つきの習慣を身につけさせることが重要です。また、成長に伴い遊びや学習が増えるため、日中の活動を充実させることで、夜間の睡眠の質を高めることができます。さらに、成長に応じた睡眠環境の変更や、適切なベッドタイムルーティンを維持することが必要です。

専門家からのアドバイス

睡眠専門家、小児科医からのコメント

睡眠専門家や小児科医は、赤ちゃんの睡眠における環境の重要性を強調しています。適切な睡眠環境を整えることで、赤ちゃんの睡眠の質が向上し、親の疲労も軽減されます。具体的なアドバイスとしては、定期的な睡眠パターンの確立、快適な寝具の選択、静かな環境の維持などが挙げられます。また、赤ちゃんが安心して眠れるように、常に同じ寝かしつけのルーティンを守ることが推奨されます。

よくある質問への回答

- 赤ちゃんが夜泣きする理由は?

- 夜泣きは、赤ちゃんが安心感を求めたり、成長に伴う身体的な変化によるものです。また、環境の変化や睡眠パターンの調整が原因となることもあります。

- どのような音が赤ちゃんを起こしやすいのか?

- 突然の大きな音や高音域の音、予期しないノイズが赤ちゃんを起こしやすいです。特に交通音や工事音などは注意が必要です。

- ホワイトノイズは本当に効果があるのか?

- ホワイトノイズは、一定の周波数帯域の音を均等に含むため、外部の雑音を遮断し、赤ちゃんの睡眠を促進する効果があります。多くの親御さんが実際に効果を感じています。

おすすめアイテム紹介

遮光カーテン

遮光カーテンは、外からの光を遮断し、赤ちゃんの睡眠環境を整えるために欠かせないアイテムです。選ぶ際のポイントとしては、遮光率の高い素材を選ぶこと、簡単に取り付けられるタイプを選ぶことが挙げられます。また、洗濯がしやすく、長持ちするものを選ぶと便利です。

ホワイトノイズマシン

ホワイトノイズマシンは、赤ちゃんの睡眠をサポートする優れたアイテムです。自然音やファン音、波の音など、さまざまな音を選ぶことができ、自分の赤ちゃんに合った音を選択することが可能です。おすすめの商品としては、コンパクトで持ち運びがしやすいものや、タイマー機能がついているものがあります。

ベビーベッド

快適な睡眠をサポートするベビーベッドは、赤ちゃんの成長に合わせて選ぶことが重要です。安全性が高く、通気性が良い素材を使用したものや、調整可能なヘッドボードやマットレスが付いているものがおすすめです。また、赤ちゃんが自分で動きやすいデザインのものを選ぶことで、安心して眠ることができます。

加湿器

赤ちゃんの肌や呼吸器を守るために、適切な湿度を保つ加湿器は非常に重要です。選ぶ際のポイントとしては、部屋の広さに適したサイズを選ぶこと、清掃が簡単で衛生的なものを選ぶことが挙げられます。また、静音機能がついている加湿器を選ぶことで、赤ちゃんの睡眠を妨げずに使用することができます。

アロマディフューザー

アロマディフューザーを使用することで、リラックス効果のある香りを赤ちゃんの寝室に広げ、穏やかな眠りを促進することができます。おすすめのアロマとしては、ラベンダーやカモミールが挙げられます。ただし、赤ちゃんに安全なエッセンシャルオイルを選び、使用量に注意することが重要です。また、ディフューザー自体が静音設計であることもポイントです。

まとめ

赤ちゃんが外の音で起きてしまう原因とその対策について詳しく解説しました。赤ちゃんの睡眠を守るためには、快適な睡眠環境の整備、生活リズムの見直し、ホワイトノイズの活用など、さまざまな対策を組み合わせることが重要です。また、月齢に応じた適切な対策を講じることで、赤ちゃんの成長をサポートし、家族全員が質の高い睡眠を得られる環境を作ることができます。専門家のアドバイスを参考にしながら、実践的な対策を取り入れて、赤ちゃんの健やかな成長を支えてください。

よくある質問

- 赤ちゃんが夜泣きする理由は?

- 赤ちゃんが夜泣きする理由には、安心感の不足や成長に伴う身体的な変化、環境の変化などが考えられます。また、睡眠パターンの調整が原因となることもあります。

- どのような音が赤ちゃんを起こしやすいのか?

- 赤ちゃんを起こしやすい音には、突然の大きな音や高音域の音が含まれます。特に交通音や工事音など、不規則なリズムの音が赤ちゃんを驚かせることがあります。

- ホワイトノイズは本当に効果があるのか?

- ホワイトノイズは、一定の周波数帯域の音が均等に含まれているため、外部の雑音を遮断し、赤ちゃんの睡眠を促進する効果があります。多くの親御さんが実際に効果を実感しています。

参考情報