# 深夜も安心!ピアノ防音室の選び方とDIY方法

ピアノを愛する多くの人々にとって、深夜の演奏は心地よいリラックスタイムとなります。しかし、その一方で騒音による近隣への影響や時間を気にせず練習できる環境の不足が悩みの種となっています。そこで、防音室の導入が注目されています。本記事では、防音室の選び方からDIYの方法まで、深夜でも安心してピアノを楽しむための具体的な対策を徹底解説します。防音室のメリットやデメリット、設置費用の相場、成功事例と失敗事例など、知っておくべきポイントを網羅的に紹介します。これを読めば、自分に最適な防音対策を見つけ、快適なピアノライフを実現するための第一歩を踏み出せることでしょう。時間や空間に制約されず、思う存分ピアノの魅力を引き出すために、ぜひ参考にしてください。

1. はじめに:深夜のピアノ練習、諦めていませんか?

多くのピアノ愛好家が抱える共通の悩みが、深夜の練習です。音楽を楽しみたい時間帯でも、騒音が原因で近隣住民とのトラブルや家族との葛藤が生じることがあります。この問題を解決するための有効な手段が防音室の設置です。防音室を活用することで、時間や周囲の環境を気にせずにピアノの練習を続けることが可能となります。この記事では、防音室の必要性とそのメリット・デメリットを詳しく解説し、具体的な選び方やDIYの方法、費用相場についても触れます。さらに、防音室を導入する際の成功事例と失敗事例を紹介し、実際の設置に役立つ情報を提供します。最後に、深夜のピアノ練習におけるマナーやエチケットについても解説し、快適なピアノライフをサポートします。ピアノの練習環境を整えることで、より深く音楽を楽しむための一助となるでしょう。

2. なぜ防音室が必要なのか?:メリットとデメリット

メリット

- 時間を選ばない練習:防音室があれば、深夜でも気兼ねなくピアノを演奏できます。家族や隣人に迷惑をかけず、思い思いの時間に練習できるため、練習の効率が格段に向上します。

- 演奏への集中力向上:外部の騒音を遮断することで、演奏に集中できる環境が整います。これにより、より良い演奏技術の向上が期待できます。

- 近隣トラブルの回避:騒音によるクレームやトラブルを未然に防ぐことができます。防音室を活用することで、周囲との良好な関係を維持しながら音楽を楽しめます。

- ピアノの保護:防音室は湿度や温度変化からピアノを守る役割も果たします。適切な環境を維持することで、ピアノの寿命を延ばすことが可能です。

デメリット

- 費用:防音室の購入や設置には一定の費用がかかります。特に高性能な防音室は価格が高めになるため、予算の確保が必要です。

- スペース:防音室を設置するためには、十分なスペースが必要です。特に工事型の防音室は設置場所の確保が難しい場合もあります。

- 圧迫感:防音室は閉鎖的な空間になるため、長時間の使用では圧迫感を感じることがあります。適切な設計とインテリアで快適性を高める工夫が求められます。

3. 防音室の種類と選び方:用途と予算に合わせて

種類

- ユニット型防音室:設置や移動が容易で、手軽に導入できるのが特徴です。コンパクトな設計が多く、スペースの限られた家庭でも導入しやすい点が魅力です。

- 工事型防音室:より高い防音性能を求める場合に適しています。自由な設計が可能で、専用の防音材や構造を取り入れることで、効果的な防音が実現できます。

- 簡易防音:吸音材や遮音シートなどを使用したDIY方式です。コストを抑えつつ、防音効果を期待できるため、手軽に始めたい方におすすめです。

選び方のポイント

- 防音性能:必要な防音レベル(Dr値)を確認しましょう。ピアノの音量や周囲の環境に応じて、適切な防音性能を持つ防音室を選ぶことが重要です。

- サイズ:ピアノのサイズや演奏スペースを考慮して、防音室のサイズを決定します。広すぎても狭すぎても不便なので、バランスの取れたサイズ選びが求められます。

- 換気・空調:長時間の練習でも快適な環境を維持するために、換気や空調の設備が整っているかを確認しましょう。

- 照明:演奏しやすい明るさを確保するために、照明の設置も重要です。自然光を取り入れる工夫や、調光可能な照明を選ぶと良いでしょう。

- 予算:初期費用だけでなく、維持費も考慮して予算を設定します。高性能な防音室は費用がかかりますが、長期的な視点で投資する価値があります。

- 設置場所:搬入経路や建物の構造を確認し、適切な設置場所を選びましょう。特に工事型防音室は設置スペースの確保が必要です。

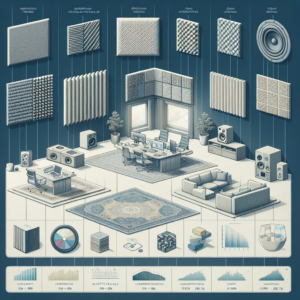

4. 防音室のDIY:手軽にできる防音対策

DIYのメリット・デメリット

DIYで防音対策を行うことには、コストを抑えられるという大きなメリットがあります。また、自分好みにカスタマイズできる自由度も魅力です。しかし、専門的な知識や技術が必要となるため、効果の限界や施工ミスのリスクも伴います。手軽に始められる一方で、本格的な防音効果を求める場合は限界があることを理解しておく必要があります。

DIYでできること

- 吸音材の設置:壁や天井に吸音材を貼ることで、音の反響を抑えます。簡単に取り付けられる製品も多く、手軽に防音効果を高めることができます。

- 遮音シートの使用:壁や床に遮音シートを敷くことで、音の漏れを防ぎます。施工も比較的簡単で、既存の構造に合わせてカットして使用します。

- 二重窓の設置:窓からの音漏れを防ぐために、二重窓を設置します。外部の音を効果的に遮断し、室内の音を守る役割を果たします。

- ドアの隙間対策:隙間テープを使用してドアの隙間を密閉することで、音漏れを防ぎます。簡単にできる対策でありながら、効果は絶大です。

注意点

- DIYの限界:DIYでの防音対策は、あくまで補助的なものであり、完全な防音を実現することは難しい場合があります。必要に応じて、専門業者による施工を検討することも重要です。

- 安全対策:作業時には安全に配慮し、適切な工具や保護具を使用しましょう。特に電動工具を使用する場合は、事故防止のための注意が必要です。

5. 防音室の費用相場:購入・工事・DIY

ユニット型防音室:価格帯の目安、メーカー比較

ユニット型防音室の価格は、メーカーやサイズにより異なりますが、一般的には50万円から200万円程度が目安です。手軽に導入できる点が魅力であり、コンパクトな設計が多いため、家庭用に最適です。主要メーカーの製品を比較し、自分のニーズに合った製品を選ぶことが重要です。

工事型防音室:費用相場の目安、業者選びのポイント

工事型防音室の費用は、設置場所や防音性能によって大きく変動します。一般的には200万円以上が相場となり、高性能な防音対策を施す場合は500万円を超えることもあります。業者選びの際は、実績や施工事例を確認し、信頼できる業者を選ぶことが重要です。また、見積もりを複数社から取り、比較検討することをおすすめします。

DIY:材料費の目安、費用を抑えるコツ

DIYで防音対策を行う場合、材料費は10万円から50万円程度が目安です。吸音材や遮音シート、隙間テープなどを揃えることで、比較的低コストで防音効果を期待できます。費用を抑えるためには、必要な材料をまとめて購入し、無駄を省くことがポイントです。また、リサイクル素材を活用することで、さらにコストダウンが図れます。

6. 防音室の設置事例:成功例と失敗例

様々な設置事例を紹介:マンション、戸建て、スタジオなど

防音室の設置事例はさまざまです。マンションにおける防音室の成功例では、コンパクトなユニット型防音室を活用し、限られたスペースでも効果的な防音を実現しています。戸建て住宅では、工事型防音室を導入し、高い防音性能を確保するとともに、インテリアにも配慮した設計が特徴です。スタジオにおいては、プロフェッショナルな音響環境を整えるために、本格的な防音対策が施されています。

成功例から学ぶ:防音対策のポイント、快適な演奏環境の作り方

成功例では、防音対策のポイントとして、しっかりとした吸音材の使用と防音シートの配置が挙げられます。また、換気や照明の設備にも配慮し、快適な演奏環境を維持する工夫が見られます。インテリアにもこだわり、音楽に集中できるリラックスした空間を作り出している点もポイントです。これにより、長時間の練習でも疲れにくく、質の高い演奏が可能となっています。

失敗例から学ぶ:注意点、事前に確認すべきこと

一方、失敗例では、防音対策が不十分であったり、設置場所の選定が誤っていたりするケースが見受けられます。特に、防音室のサイズが小さすぎて必要なスペースが確保できなかったり、設置後に換気不足で室内環境が悪化したりすることがあります。また、近隣住民とのコミュニケーション不足でトラブルが発生する場合もあります。これらの失敗を避けるためには、事前にしっかりと計画を立て、専門家のアドバイスを参考にすることが重要です。

7. 深夜のピアノ練習における注意点:マナーとエチケット

防音対策をしていても、近隣への配慮は忘れずに

防音室が完璧でも、完全に音を遮断することは難しい場合があります。そのため、深夜にピアノを練習する際は、近隣住民への配慮を忘れずに行動しましょう。特に集合住宅では、音が漏れやすいため、事前に近隣への挨拶や配慮の言葉を伝えると良いでしょう。これにより、トラブルを未然に防ぐことができます。

練習時間帯:深夜の練習は避ける、または短時間にする

深夜の練習は避けるか、短時間に留めることが望ましいです。特に、騒音が気になる地域では、深夜の演奏は控えるべきです。どうしても必要な場合は、練習時間を限定し、短時間で効率的に練習を行う工夫が求められます。また、防音室の使用時間を決めておくことで、無理なく継続的に練習を続けることができます。

演奏方法:弱音ペダルを活用する、音量を抑える

演奏時には、弱音ペダルを活用したり、音量を意識的に抑えることで、音漏れを防ぐことができます。特に深夜の練習では、周囲への音の影響を最小限に抑えるために、演奏方法にも注意を払いましょう。これにより、防音室の防音効果を最大限に活用しつつ、快適な演奏環境を維持することができます。

コミュニケーション:近隣住民との良好な関係を築く

近隣住民との良好な関係を築くことは、防音室を活用する上で非常に重要です。定期的にコミュニケーションを取り、練習時間や防音対策について情報を共有することで、相互理解を深めることができます。これにより、トラブルの発生を防ぎ、安心してピアノを楽しむことができます。

8. 防音室以外での防音対策:手軽にできる工夫

弱音器の活用:ピアノの音量を物理的に下げる

弱音器は、ピアノの音量を物理的に下げるための装置です。鍵盤を押してもハンマーが弦を叩かないようにすることで、音量を抑えることができます。これにより、防音効果が向上し、周囲への音漏れを防ぐことができます。特にアコースティックピアノを使用している場合に有効です。

ヘッドホンの使用:電子ピアノでの練習

電子ピアノを使用する場合は、ヘッドホンを活用することで、音漏れを完全に防ぐことができます。ヘッドホンを装着することで、自分の耳だけに音を届けることができるため、周囲への影響を気にせずに練習を行えます。また、音量の調節も簡単に行えるため、快適な練習環境が整います。

練習場所の工夫:カラオケボックス、音楽スタジオなどを利用

自宅以外の場所で練習することで、音漏れの問題を回避する方法もあります。例えば、カラオケボックスや音楽スタジオを利用することで、専用の防音環境でピアノを練習することができます。これにより、自宅では難しい深夜の練習も安心して行えるようになります。

9. まとめ:防音室で快適なピアノライフを!

防音室は、深夜のピアノ練習を可能にする有効な手段です。防音室の導入により、時間や周囲を気にせずに演奏を楽しむことができ、演奏への集中力も向上します。しかし、防音室の設置には費用やスペースの確保といったデメリットも存在します。自分のニーズや予算に合わせて、最適な防音対策を選ぶことが重要です。DIYで手軽に始める方法から、専門業者に依頼する本格的な対策まで、さまざまな選択肢があります。防音室の設置事例や注意点を参考にしながら、自分に合った方法を見つけて快適なピアノライフを実現しましょう。今すぐ防音室の導入を検討し、思い切りピアノを楽しんでください。

よくある質問

Q1. 防音室の設置にはどれくらいの費用がかかりますか?

A1. 防音室の費用は、種類やサイズ、設置方法によって異なります。ユニット型防音室であれば50万円から200万円程度、工事型であれば200万円以上が一般的な相場です。DIYの場合は材料費として10万円から50万円程度が目安となります。

Q2. 自宅に防音室を設置する際のスペースの最低必要サイズは?

A2. 防音室のサイズは、ピアノの種類や設置場所によって異なります。一般的なグランドピアノの場合、約3畳以上のスペースが必要です。ただし、ユニット型の場合はさらに小さなスペースでも対応可能な製品もありますので、事前に確認することが重要です。

Q3. 防音室の効果を最大限に引き出すためのポイントは何ですか?

A3. 防音室の効果を最大限に引き出すためには、しっかりとした吸音材の使用や遮音シートの配置が重要です。また、換気や照明の設備にも配慮し、快適な演奏環境を整えることがポイントです。さらに、ドアや窓の隙間を密閉することで、音漏れを防ぐことができます。

Q4. 防音室をDIYで作る場合、どの材料が必要ですか?

A4. DIYで防音室を作る場合、吸音材、遮音シート、隙間テープ、二重窓用の材料などが必要です。具体的な材料選びは、防音性能や予算に応じて決定します。事前に計画を立て、必要な材料を揃えてから作業を始めることが重要です。

Q5. 防音室を設置しても完全に音をシャットアウトできますか?

A5. 防音室を設置することで音漏れを大幅に減少させることは可能ですが、完全に音をシャットアウトすることは難しい場合もあります。特に低周波音や高音域の音は漏れやすいため、複数の防音対策を組み合わせることが効果的です。

参考URL

“`