音の反響やノイズ問題は、快適な生活環境を損なう大きな要因となります。そんな悩みを解決するために、静科吸音材が注目されています。本ガイドでは、静科吸音材の選び方から具体的な施工方法、設置場所の最適化まで、包括的に解説します。DIYでの防音対策を検討している方はもちろん、プロによる施工を依頼する際のポイントも詳しく紹介します。理想の静かな空間を実現するためのステップを一緒に見ていきましょう。

1. はじめに:なぜ静科吸音材を選ぶのか?

静科吸音材の概要と特徴

静科吸音材は、音を効果的に吸収し、室内の音響環境を改善するための素材です。一般的な吸音材と比較して、静科吸音材は優れた吸音性能とデザイン性を兼ね備えており、さまざまな用途に対応できます。高密度のウールやフェルト、スポンジ素材を使用しており、特定の周波数帯域での音吸収能力が高いのが特徴です。また、施工が容易でDIYにも適しているため、個人でも手軽に防音対策を行うことができます。

他の吸音材との違いとメリット

静科吸音材は、他の吸音材と比較して以下のようなメリットがあります。まず、素材の多様性が挙げられます。ウールやフェルトだけでなく、高性能なスポンジ素材も使用されており、用途に応じた選択が可能です。次に、デザイン性が高いため、室内のインテリアに自然に溶け込みやすい点も魅力です。また、静科吸音材は耐久性に優れており、長期間にわたってその効果を維持します。さらに、施工が簡単であるため、専門知識がなくても自身で設置することが可能です。

2. 静科吸音材の種類と選び方

用途別(壁、天井、床など)の選び方

静科吸音材は、設置する場所や目的によって選び方が異なります。壁用には厚みがあり、高い吸音性能を持つ素材が適しています。天井には軽量で施工しやすいタイプが人気です。一方、床用には防音効果と同時に走行音や足音を吸収する機能が求められます。用途に応じて適切な種類を選ぶことで、より効果的な防音対策が可能となります。

素材別(ウール、フェルト、スポンジなど)の特性と選び方

静科吸音材には主にウール、フェルト、スポンジなどが使用されます。ウールは天然素材でありながら高い吸音性能を持ち、環境に優しい選択です。フェルトは密度が高く、中程度の吸音効果を提供します。スポンジ素材は軽量で柔軟性があり、特定の周波数帯域に対して高い吸音効果を発揮します。それぞれの素材の特性を理解し、設置場所や目的に合わせて選ぶことが重要です。

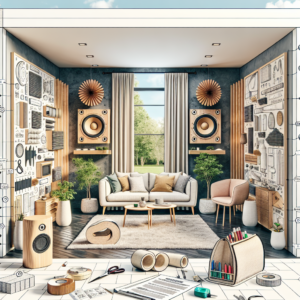

デザイン性と機能性を両立させるポイント

静科吸音材を選ぶ際には、機能性だけでなくデザイン性も考慮することが大切です。色や形状がインテリアに調和するデザインを選ぶことで、部屋全体の雰囲気を損なわずに防音対策を行うことができます。例えば、カラフルなデザインやパターンが施された吸音材を選ぶことで、アート作品としても楽しむことが可能です。機能性とデザイン性を両立させることで、快適かつ美しい空間を実現することができます。

参考URL: 音を吸収する素材の種類と特性

3. DIYでできる!静科吸音材の施工方法

必要な道具と材料

DIYで静科吸音材を施工するためには、以下の道具と材料が必要です。まず、吸音材自体はもちろん、カッターナイフやハサミ、定規、メジャーなどの測定工具が必要です。次に、接着剤や両面テープ、固定用のクリップなど、吸音材を確実に固定するための材料も用意します。また、安全のために手袋やマスクなどの保護具も揃えておくと良いでしょう。

施工前の準備:壁・天井の清掃と下地処理

施工を始める前に、壁や天井の表面を清掃し、下地処理を行います。埃や汚れが付着していると、吸音材の接着力が低下し、効果が十分に発揮されません。まずは、乾いた布や掃除機を使って表面の汚れを取り除き、その後、必要に応じて下地の補修を行います。平滑な表面を作ることで、吸音材の設置がスムーズに進みます。

具体的な施工手順:貼り付け、設置方法

具体的な施工手順は以下の通りです。まず、吸音材を設置する場所の寸法を測定し、必要なサイズにカットします。次に、接着剤や両面テープを使用して、吸音材を壁や天井に貼り付けます。しっかりと固定されるように、均一な圧力をかけながら貼り付けます。複数箇所に設置する場合は、均等な間隔を保つように配置します。最後に、固定部分がしっかりと接着されていることを確認し、全体のバランスを整えます。

施工時の注意点とトラブルシューティング

施工時にはいくつかの注意点があります。まず、吸音材を均等に貼り付けることで、効果を最大限に発揮させることが重要です。また、過剰な接着剤の使用は避け、均一な圧力を保つようにしましょう。施工中にトラブルが発生した場合は、早めに対処することが大切です。例えば、吸音材が剥がれた場合は、再度接着剤を追加してしっかりと固定し直します。定期的に確認し、必要に応じてメンテナンスを行うことで、長期間にわたって効果を維持することができます。

参考URL: 施工方法に関する情報

4. プロに依頼する?静科吸音材の設置方法

プロに依頼するメリット・デメリット

静科吸音材の設置をプロに依頼することには、いくつかのメリットとデメリットがあります。メリットとしては、専門的な知識と経験に基づいた高品質な施工が期待できる点です。プロは最適な材料の選定から設置までを一貫して行うため、DIYでは難しい細かな調整や仕上げが可能です。一方、デメリットとしては、施工費用が高くなる場合があることです。また、スケジュール調整が必要になるため、DIYに比べて柔軟性が低いことも考慮する必要があります。

業者選びのポイントと注意点

プロに施工を依頼する際には、信頼できる業者を選ぶことが重要です。過去の施工実績や口コミを確認し、業者の信頼性を判断します。また、見積もりを複数取得し、費用対効果を比較することも大切です。さらに、使用する材料の品質や施工方法について詳しく説明してもらい、納得した上で依頼することが必要です。契約内容をしっかりと確認し、追加費用や保証内容についても明確にしておくことがポイントです。

見積もりから施工完了までの流れ

プロに依頼する場合の一般的な流れは以下の通りです。業者に連絡し、現地調査を依頼します。現地調査では、騒音の原因や設置場所の状態を確認し、最適な吸音材の提案を受けます。次に、具体的な見積もりを提示され、内容に納得すれば契約を締結します。その後、施工日を設定し、実際の設置作業が行われます。施工後は、仕上がりを確認し、必要に応じて調整や追加作業を行います。全体の流れを通じて、業者とのコミュニケーションを密にすることで、スムーズな施工が実現します。

5. 静科吸音材の効果を最大限に引き出す設置場所

音の発生源と反響を考慮した設置場所の選定

静科吸音材を効果的に活用するためには、音の発生源と反響を考慮した設置場所の選定が重要です。リビングルームや音楽室など、音の反響が大きく感じられる場所に重点的に設置することで、防音効果を最大限に引き出すことができます。また、音の発生源の近くや反響が多い角部などに配置することで、効果的に音を吸収し、快適な音響環境を実現します。

部屋の形状と吸音材の配置

部屋の形状によっても、吸音材の配置方法が異なります。長方形の部屋では、長辺に沿って吸音材を配置することで、音の反響を効果的に抑えることができます。一方、角部が多い部屋では、角部に吸音材を設置することで、音の反響を減少させることが可能です。部屋の形状に応じた配置を行うことで、均一な音響環境を作り出すことができます。

設置事例:リビング、寝室、音楽室など

静科吸音材は、さまざまな部屋で効果的に使用されています。リビングルームでは、テレビの音や外部の騒音を抑えるために使用されることが多いです。寝室では、静かな環境を保つために天井や壁に吸音材を設置することで、快適な睡眠環境を提供します。音楽室では、楽器の音をクリアに保ちつつ、不必要な反響を抑えるために吸音材が利用されます。具体的な設置事例を参考に、自分の部屋に最適な配置を検討しましょう。

6. 静科吸音材のメンテナンスと長期使用のコツ

日常のお手入れ方法

静科吸音材を長期間にわたって効果的に使用するためには、日常のお手入れが重要です。定期的にほこりや汚れを取り除くことで、吸音材の吸音性能を維持します。柔らかいブラシや掃除機のノズルを使用して、軽く擦るように掃除することが推奨されます。また、湿気が多い環境ではカビの発生を防ぐために、適度な換気を心がけることも大切です。

汚れの種類別クリーニング方法

汚れの種類に応じたクリーニング方法を採用することで、吸音材を効果的にお手入れすることができます。軽い埃や汚れは掃除機や柔らかい布で拭き取ることが可能です。頑固な汚れやシミが付着した場合は、中性洗剤を薄めた水で軽く拭き、その後、乾燥させることでクリーニングが可能です。ただし、強い洗剤や高温の水は避け、素材を傷めないよう注意が必要です。

交換時期の目安と注意点

吸音材は長期間使用することで、その吸音性能が徐々に低下することがあります。一般的には、5年から10年を目安に交換を検討することが推奨されます。交換時期を見極めるためには、吸音材の状態を定期的にチェックし、劣化や損傷が見られた場合は早めに交換することが重要です。また、交換時には同様の性能を持つ新しい吸音材を選ぶことで、継続的に高い防音効果を維持することができます。

7. よくある質問(FAQ)

Q1: 静科吸音材はどれくらいの期間使用できますか?

A1: 静科吸音材の耐久性は使用環境やメンテナンス状況によりますが、一般的には5年から10年程度の使用が可能です。定期的なメンテナンスを行うことで、より長期間にわたり効果を維持できます。

Q2: DIYで吸音材を設置する際のポイントは何ですか?

A2: DIYで設置する際のポイントは、まず正確な測定とカットを行うこと、そして均等な間隔で吸音材を配置することです。また、接着剤やテープの選択にも注意し、しっかりと固定することが重要です。

Q3: 静科吸音材はどのような部屋に最適ですか?

A3: 静科吸音材はリビングルーム、寝室、音楽室など、音の反響が気になるあらゆる場所に最適です。特に、音楽活動を行う部屋やテレビの音が気になる部屋に効果的です。

Q4: 吸音材を設置すると部屋が暗くなりますか?

A4: 吸音材のデザインや色によりますが、適切な選択をすることで部屋の明るさを損なうことなく防音対策が可能です。薄い色や透明な素材を選ぶことで、明るさを保つことができます。

8. まとめ:静科吸音材で快適な音響空間を実現しよう

静科吸音材の魅力と可能性

静科吸音材は、その高い吸音性能とデザイン性により、さまざまな空間で快適な音響環境を実現するための強力なツールです。DIYからプロによる施工まで、多様な方法で活用できる柔軟性も魅力の一つです。

理想の音響空間を実現するためのステップ

理想の音響空間を実現するためには、まず目的に合った吸音材を選び、適切な場所に設置することが重要です。そして、定期的なメンテナンスを行い、長期間にわたりその効果を維持することが大切です。静科吸音材を活用して、快適で静かな生活空間を手に入れましょう。