その「音」、あきらめないで。静かな暮らしを取り戻すための完全ガイド

現代の住環境において、騒音はもはや単なる「不快な音」ではありません。それは私たちの集中力を削ぎ、睡眠の質を低下させ、日々の暮らしに深刻なストレスをもたらす大きな問題です。隣人の足音、交通の喧騒、あるいは自分自身の生活音が周囲に迷惑をかけていないかという不安。多くの方が、こうした音の問題に悩まされながらも、「集合住宅だから仕方ない」「対策は難しそう」と諦めてしまっているのではないでしょうか。

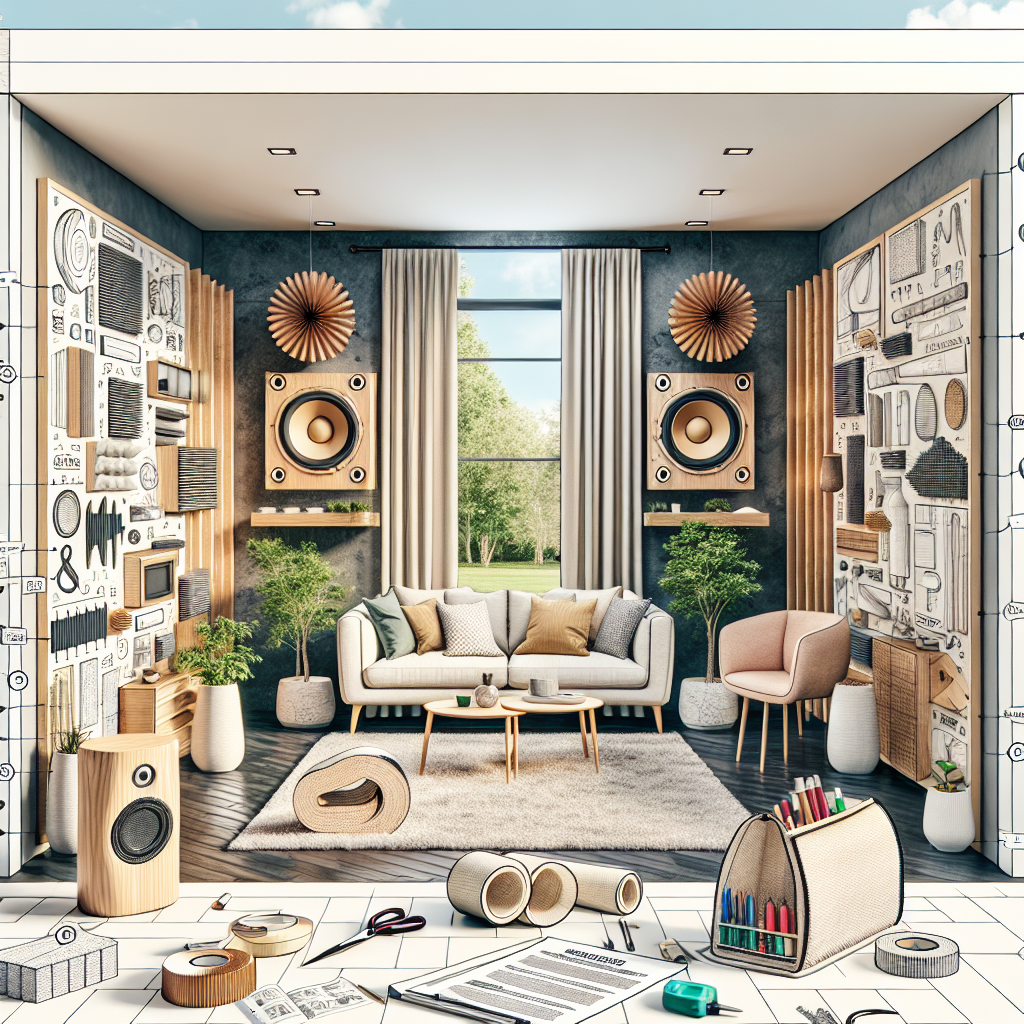

しかし、その悩みは正しい知識と適切な製品選びで解決できるかもしれません。本記事は、単なる防音グッズの羅列ではありません。音の専門家として、騒音問題に悩むすべての方々が、ご自身の状況を正しく診断し、最も効果的でコストパフォーマンスの高い解決策を見つけ出せるよう、体系的な知識と具体的な手法を提供する完全ガイドです。

この記事では、まず防音対策の土台となる「音の科学」をわかりやすく解説します。次に、床・壁・窓といった場所別に最適なグッズを徹底比較し、特に評価の高い人気製品については、実際の口コミや性能データを交えながら深掘りレビューを行います。さらに、賃貸住宅でも原状回復が可能なDIY術を具体的な手順で紹介し、最後に、DIYの限界と専門業者に依頼する場合の費用相場までを網羅します。

この長い旅路の終わりには、あなたはもう音の問題に無力ではありません。静かで快適な暮らしを取り戻すための、確かな知識と自信を手にしているはずです。

第一部:対策の前に知るべき「音の正体」- 防音の基礎知識

効果的な防音対策を始める前に、まず「音」そのものについて理解することが不可欠です。多くのDIY対策が失敗に終わる最大の原因は、問題となっている音の性質を正しく理解せず、見当違いの製品を選んでしまうことにあります。

1.1 なぜあなたの対策は失敗した?音には2つの種類がある

音の伝わり方には、大きく分けて2つの種類があります。この違いを理解することが、適切な対策を選ぶための第一歩です。

- 空気伝播音 (Airborne Sound) 空気中を波のように伝わって耳に届く音のことです。人の話し声、テレビの音、楽器の音色、道路を走る車のサイレンなどがこれにあたります。空気伝播音は、壁や窓の隙間から侵入したり、薄い壁を透過したりして伝わります。

- 固体伝播音 (Structure-Borne Sound) 床や壁、建物の骨組みといった固体を振動させて伝わる音です。階上の住人の足音、子供が走り回る音、物を落とした時の衝撃音、洗濯機や室外機の振動などが代表例です。この音は建物の構造体全体に響き渡るため、発生源から離れた場所でも感じられる厄介な性質を持っています。

この2つの音の区別は極めて重要です。なぜなら、空気伝播音に有効な対策が固体伝播音に効くとは限らず、その逆もまた然りだからです。 例えば、隣の部屋のテレビの音(空気伝播音)に悩んでいるのに、足音対策用のマット(固体伝播音対策)を壁に貼っても、期待する効果は得られません。これが、防音対策における最も一般的な失敗パターンなのです。

1.2 防音を成功させる3つのアプローチ

音の種類を理解したら、次はその音にどう対処するかです。防音には、科学的に証明された3つの基本的なアプローチがあります。

- 遮音 (Sound Insulation) 音を文字通り「遮断」し、跳ね返すアプローチです。音を通さないためには、密度が高く重い素材が有効です。コンクリートや鉄板、鉛シート、高密度のゴムシートなどがこれにあたります。空気伝播音に対して非常に効果的で、壁の向こう側へ音が透過するのを防ぎます。

- 吸音 (Sound Absorption) 音のエネルギーを吸収し、熱エネルギーに変換することで音を小さくするアプローチです。主に、室内での音の反響(エコー)を抑える目的で使われます。グラスウールやポリエステルフェルト、ウレタンスポンジなど、内部に無数の細かい空洞を持つ多孔質な素材が吸音材として利用されます。吸音材だけでは、音を完全に遮断する力は弱いことに注意が必要です。

- 防振 (Vibration Damping / 制振 – Vibration Control) 振動そのものを発生源で抑え、固体伝播音に変わるのを防ぐアプローチです。洗濯機の下に防振ゴムマットを敷くのが最も分かりやすい例です。足音や機械の振動など、固体伝播音の対策にはこの考え方が不可欠です。

これらのアプローチは単独で機能しますが、最も効果的な防音は、これらの要素を賢く組み合わせることで実現します。 特に壁を透過する空気伝播音に対しては、「遮音材」で音をブロックし、室内側で反射した音を「吸音材」で吸収するという組み合わせが黄金律とされています。

また、防音対策は「最も弱い部分」に左右されることを忘れてはなりません。どんなに高性能な防音壁を作っても、窓やドアに隙間があれば、音はそこから簡単に漏れ出してしまいます。したがって、部屋全体を見渡し、音の侵入・漏洩経路となっている弱点を特定し、総合的に対策を講じることが成功への鍵となります。

第二部:防音グッズの種類と選び方 – 場所別・目的別徹底比較

音の基礎知識を身につけたところで、いよいよ具体的な防音グッズの世界を見ていきましょう。ここでは、対策したい場所と目的に応じて、どのような種類のグッズがあり、それぞれどう選ぶべきかを徹底的に解説します。

2.1 床:足音・落下音を階下に響かせないために

集合住宅における騒音トラブルで最も多いのが、床を介した「固体伝播音」です。子供の足音や物を落とした時の衝撃音は、階下の住人にとって大きなストレスとなります。

- 防音マット・防音カーペット (Soundproof Mats & Carpets) 床の防音対策の主役であり、固体伝播音を軽減するための最も効果的な手段です。製品を選ぶ上で最も重要な指標が**「LL値(床衝撃音遮断性能等級)」です。この数値は小さいほど性能が高い**ことを意味します。

| LL値 | 階下での聞こえ方 | 評価 |

| LL-35 | ほとんど聞こえない | 非常に高い性能 |

| LL-40 | かすかに聞こえるが、気にならない | 高い性能 |

| LL-45 | 小さく聞こえる | 日常生活では問題ないレベル |

| LL-50 | 聞こえる | やや不満が残る可能性 |

| LL-60 | よく聞こえる | 防音効果は低い |

- 素材と種類 防音マットには、衝撃を吸収するゴム系、フェルト系、ウレタン系など様々な素材が使われています。製品形態も、部屋全体に敷き詰めるラグタイプ、汚れた部分だけ交換できるタイルカーペットタイプ、そして既存のカーペットの下に敷いて性能を向上させるアンダーレイ(下敷き)タイプがあります。

- 代表的な製品の性能 市場には様々な製品がありますが、性能には大きな差があります。例えば、防音専門ブランドMUTEの「防音専科」は単体でLL-35という最高レベルの性能を謳っています。一方、同じく人気のピアリビング「静床ライト」に「足音マット」を組み合わせることで、同等の遮音等級$Delta LL-6$(LL-35相当)を達成します。ニトリなどで販売されている製品にはLL-45相当のものもありますが、中にはLL-60相当で効果が薄いものもあるため、購入前には必ずLL値の確認が必要です。

2.2 壁:隣人の生活音、自分の出す音漏れ対策

壁の防音は、隣の部屋からのテレビの音や話し声(空気伝播音)を防ぐこと、そして自分の出す音が隣に漏れるのを防ぐこと、という2つの目的があります。

- 吸音材・吸音パネル (Sound Absorbing Materials & Panels) 室内の音の反響を抑え、クリアな音響環境を作るのが主な役割です。ホームシアターの音質改善、楽器練習時の残響抑制、テレワークでのクリアな音声通話などに効果を発揮します。ただし、前述の通り、吸音材単体で壁の向こうの音を遮断する「遮音」効果は限定的です。

- 素材別 性能比較 吸音材には様々な素材があり、それぞれに特徴があります。用途や予算、安全性に応じて最適なものを選びましょう。

| 素材 | 主な効果音域 | 設置しやすさ | 価格帯 | 特徴・安全性 |

| グラスウール | 中~高音域 | △ | 安価 | 高い吸音性能と断熱効果。素手で触るとチクチクする刺激がある |

| ロックウール | 中~高音域 | △ | 安価~中 | グラスウール同様、高い吸音性能。こちらも肌への刺激がある |

| ポリエステル | 中~高音域 | 〇 | 中~高 | 安全性が高く、肌に優しい。子供部屋にも安心して使える |

| ウレタン | 高音域 | 〇 | 安価 | 軽量で加工しやすい。ただし、効果のある周波数帯域が狭い傾向がある |

- 遮音シート (Sound Insulation Sheets) 壁を透過する空気伝播音をブロックするための切り札です。ゴムや塩ビ樹脂に高比重の物質を混ぜて作られた、重く密度の高いシートです。遮音性能は**「面密度(kg/m2)」**で決まり、重いほど高性能になります。DIYで人気の「サンダムCZ-12」や「Noisestop15」といった製品があります。

- 壁防音の黄金律 壁の防音効果を最大限に高めるには、「遮音シート」と「吸音材」の組み合わせが必須です。壁にまず重い遮音シートを貼り付けて音をブロックし、その上から吸音材を貼って室内への反射音を吸収する。この二段構えが、最も効果的な壁の防音対策となります。

2.3 窓・ドア:最も音が出入りしやすい弱点を塞ぐ

住居の中で、壁よりもはるかに音が通り抜けやすいのが窓やドアです。ここを対策するだけで、外部からの騒音が劇的に改善されるケースも少なくありません。

- 防音カーテン (Soundproof Curtains) 空気伝播音に対して手軽で効果的な対策です。通常のカーテンとの違いは、その圧倒的な重量と多層構造にあります。特殊な高密度生地を何層にも重ねることで、音を遮断・吸収します。ピアリビングの「コーズ」シリーズのように、5層や7層構造の製品が人気です。

- 隙間テープ (Gap Tape) コストパフォーマンスが最も高い防音グッズの一つです。窓のサッシやドアの枠に貼ることで、音漏れの最大の原因である「隙間」を物理的に塞ぎます。数百円の投資で、体感できるほどの効果が得られることも多いため、あらゆる防音対策の第一歩として推奨されます。

- 二重サッシ(内窓) (Double-Glazed Windows / Inner Windows) 既存の窓の内側にもう一つ窓を設置する方法です。窓と窓の間に空気層ができることで、遮音性能が飛躍的に向上します。特に交通量の多い道路沿いや線路沿いの住居では、最も効果的な対策となりますが、工事が必要で費用も高額になります。

2.4 その他:パーソナルな防音から本格的な空間まで

上記以外にも、特定のニーズに応えるための様々な防音グッズが存在します。

- 防音室・防音ブース (Soundproof Booths): 楽器演奏や配信、集中したいテレワークのために、部屋の中に独立した音響空間を作り出す製品です。組み立て式の簡易なものから、本格的な工事を伴うものまであります。

- イヤーマフ・耳栓 (Earmuffs & Earplugs): 周囲の環境音を物理的に遮断し、自分だけの静寂を確保するためのパーソナルなグッズです。

- 防音マイク (Sound-dampening Microphones): 自宅でのカラオケや歌の練習時に、マイクの周りをカップで覆うことで、声が外部に漏れるのを防ぐユニークな製品です。

第三部:【徹底レビュー】人気防音グッズの実力と口コミをプロが検証

市場には数多くの防音グッズが溢れていますが、本当に効果があるのはどれなのでしょうか。ここでは、特に人気と評価の高い製品をピックアップし、性能データと実際のユーザーの声を基に、その実力を専門家の視点から徹底的に検証します。

3.1【床部門】王者対決:ピアリビング「静床ライト&足音マット」 vs MUTE「防音専科」

床の防音マット市場を牽引する2大ブランドの主力製品を比較します。どちらも高い性能を謳っていますが、その特性には興味深い違いがあります。

- ピアリビング 静床ライト (Pialiving Shizuyuka Light)

- 性能: 高いクッション性と密度を誇るタイルカーペットで、特に足音などの衝撃音(固体伝播音)の軽減に優れています。第三者機関のテストでは、振動騒音を8.72dBも軽減するという優れた結果が示されています。

- 口コミ分析: 多くのユーザーが「踏み心地が良い」「子供の足音が気にならなくなった」と、その効果と品質を高く評価しています。一方で、「これ一枚だけでは完璧ではない」「建物の構造によっては効果が薄い」といった声もあり、万能ではないことも示唆されています。また、重量があるためカッターでの裁断が大変だという意見も見られます。

- ピアリビング 足音マット (Pialiving Ashioto Mat)

- 性能: この製品の最も重要な点は、**単体で使うのではなく、カーペットの下に敷くアンダーレイ(下敷き)**であるということです。軽量で加工しやすく、独自の3層構造で振動を吸収します。前述の「静床ライト」と組み合わせることで、遮音等級は最高レベルの$Delta LL-6$(LL-35相当)に達します。

- 口コミ分析: 「静床ライトと重ねて使ったら劇的に静かになった」「電子ドラムの振動が階下に響かなくなった」など、他のマットとの併用を前提としたレビューでは絶賛されています。しかし、単体での使用を試みたユーザーからは「効果が感じられない」「滑りやすい」といった厳しい評価が下されています。これは製品の正しい使い方を理解することの重要性を示しています。つまり、「足音マット」はコンポーネントであり、それ自体が完成されたソリューションではないのです。

- MUTE 防音専科 (MUTE Bouon Senka)

- 性能: メーカーは、マット単体で世界最高レベルの遮音等級LL-35(ΔLL−6)を達成し、最大82%の音を吸収すると謳っています。これは、特に子供の足音対策として強力な性能です。

- 口コミと性能データの矛盾: ユーザーレビューでは「以前使っていたマットと吸収力が違う」と高い評価が寄せられています。しかし、ある第三者機関のテストでは、意外な結果が報告されています。そのテストによれば、「防音専科」は話し声などの空気伝播音に対しては19.8dBという非常に高い遮音性能を示した一方で、**固体伝播音(衝撃音)のカット率は約25%**に留まりました。これは、メーカーが主眼に置く「足音対策」とは異なる特性を示しており、非常に興味深い点です。この矛盾は、テスト方法の違いや音の複雑な性質に起因する可能性がありますが、消費者にとっては重要な情報です。このデータに基づけば、「防音専科」は子供部屋よりも、むしろ話し声が気になるリビングやホームオフィスでその真価を発揮する可能性があります。

- 結論と製品比較 これらの製品は、どれも高品質ですが、得意分野が異なります。「静床ライト+足音マット」の組み合わせは、実績とレビューに裏打ちされた固体伝播音対策の王道と言えるでしょう。一方、「防音専科」は、データ上は空気伝播音に非常に強いという特性を持っており、用途によっては最適な選択となり得ます。

| 商品名 | 遮音等級 | 得意な音 | 1枚あたり価格(参考) | ユーザー評価の要点 |

| ピアリビング「静床ライト」 | LL-40 (単体) | 固体伝播音 | 約2,400円 (50cm角) | 高品質で踏み心地が良い。単体でも効果ありだが、万全ではない。 |

| ピアリビング「静床ライト+足音マット」 | ΔLL−6 (LL-35相当) | 固体伝播音 | 約4,200円 (セット) | 組み合わせることで最強クラスの防振性能を発揮。システムとして考えるべき。 |

| MUTE「防音専科」 | LL-35 (ΔLL−6) | 空気伝播音 (データ上) | 約2,000円 (50cm角) | メーカーは足音対策を謳うが、テストでは話し声への効果が高い。ズレにくい。 |

| ニトリ「極厚30mmウレタン入り防音ラグ」 | – | 固体伝播音 | – | 非常に厚く、衝撃吸収性に優れる。コストパフォーマンスが高い。 |

3.2【窓部門】光と音を遮る砦:ピアリビング「防音カーテン コーズ」シリーズ

窓からの音漏れ・侵入対策として絶大な人気を誇るのが、ピアリビングの「コーズ」シリーズです。

- 性能: 通常の「コーズ」は5重構造、「コーズプレミア」は7重構造となっており、その厚みと重量で音を物理的に減衰させます。特に、人の話し声やペットの鳴き声といった高音域の空気伝播音に効果的で、平均で約5dBの音響透過損失が確認されています。

- 口コミ分析: ユーザーからは「外の話し声やセミの鳴き声が明らかに小さくなった」と、その防音効果を実感する声が多数寄せられています。また、副次的な効果として、完璧な遮光性能と高い断熱効果を絶賛するレビューが非常に多いのが特徴です。これにより、夏は涼しく冬は暖かく過ごせ、冷暖房の効率が上がるというメリットも享受できます。一方で、「カーテンが重くて硬い」「ゴワゴワしている」という意見も共通しており、開閉のスムーズさよりも性能を重視した製品であることがわかります。

- 限界: 効果が高い一方で、大型トラックの走行音のような低音域の騒音に対しては、効果が限定的であることも報告されています。防音カーテンは音を「軽減」するものであり、「消滅」させるものではないという正しい期待値を持つことが重要です。

3.3【壁DIY部門】最強の組み合わせ:おすすめ遮音シート&吸音材

賃貸でも可能なDIYで壁の防音性能を最大限に高めるには、優れた「遮音シート」と「吸音材」の選択が鍵となります。

- 遮音シート (Insulation Sheet): DIYユーザーから広く支持されているのが、**大建工業の「940SS」とゼオン化成の「サンダムCZ-12」**です。これらはホームセンターやオンラインで容易に入手でき、コストと性能のバランスに優れています。特に「サンダムCZ-12」は比較的軽量で加工しやすく、DIY初心者にも扱いやすい製品です。

- 吸音材 (Absorption Material): 性能を最優先するなら、高密度で低音域まで効果が期待できる**「ロックウールボード」が第一候補です。ただし、ガラス繊維が肌を刺激する(チクチクする)ため、取り扱いには注意が必要です。安全性を重視する場合は、肌に優しく子供部屋にも安心して使えるポリエステル製の「ポリリーフ」**が最適です。

- ワンタッチ防音壁 (One-Touch Soundproof Wall): DIYの手間を省き、かつ高い効果を求めるなら、ピアリビングの「ワンタッチ防音壁」が有力な選択肢です。これは高密度の吸音材と遮音シートを一体化させたパネルで、壁のサイズに合わせてオーダーメイドされます。価格は高価ですが、設置が簡単で効果も高く、ユーザーレビューでは「部屋に入るとシーンとした感覚がわかる」「隣の気配が感じにくくなった」と非常に好評です。

第四部:賃貸でもOK!自分でできる防音対策DIYハンドブック

専門業者に依頼せずとも、正しい知識と手順を踏めば、自分で防音性能を大きく向上させることが可能です。ここでは、特に賃貸住宅にお住まいの方でも原状回復が可能なDIYプロジェクトを紹介します。

4.1 防音DIYの黄金ルール:遮音と吸音は必ずセットで

壁の防音DIYで最も重要な原則は、「遮音」と「吸音」を組み合わせることです。そして、その貼り付け順序が効果を決定づけます。

- 正しい重ね順: 既存の壁に後付けで対策する場合、最も効果的な順序は**「壁 → 遮音シート → 吸音材」**です。まず、重くて密度の高い遮音シートを壁に貼り、音の透過をブロックします。次に、その上から吸音材を貼ることで、遮音シートで反射して室内に戻ってきた音や、室内で発生した音の反響を吸収します。この順番が、攻守のバランスが取れた最も効率的な防音構造です。

- 情報の混乱を整理: 一部の情報源では「吸音材→遮音材→壁」という順序が推奨されていることがありますが、これは壁を新設する際の建築工事の文脈で語られることが多く、壁の中に材料を充填する場合の考え方です。既存の壁の「上」に貼るDIYでは、「遮音シートが先」と覚えてください。

4.2【プロジェクト①】壁を傷つけない「置くだけ防音壁」の作り方

賃貸住宅で壁に直接何かを貼り付けることに抵抗がある場合、壁を傷つけずに本格的な防音層を構築する方法があります。2×4(ツーバイフォー)材と突っ張り式のDIYパーツ「ラブリコ」や「ディアウォール」を使った方法です。

- コンセプト: 床と天井に2×4材を突っ張らせて柱を立て、既存の壁とは独立した新しい壁の「骨組み」を作ります。この骨組みに防音材を設置していくことで、元の壁に一切ダメージを与えずに防音壁を構築できます。

- 具体的な手順:

- 骨組みの設置: ホームセンターで天井高に合わせてカットした2×4材にラブリコを取り付け、柱として垂直に設置します。この時、既存の壁から数センチ離して設置するのが最大のポイントです。この「空気層」が、振動の伝達を遮断する重要な役割を果たし、防音効果をさらに高めます。

- 遮音シートの貼り付け: 立てた柱の**裏側(既存の壁側)**に、「サンダムCZ-12」などの遮音シートをガンタッカー(建築用ホッチキス)で貼り付けます。シート同士は少し重ねて貼り、隙間をなくすのがコツです。

- 吸音材の充填: 柱と柱の間に、「ロックウールボード」や「グラスウール」などの吸音材を隙間なくはめ込みます。

- 仕上げ: 柱の表側に、石膏ボードや有孔ボード(ペグボード)などをビスで固定し、見た目を整えます。これで、元の壁を傷つけることなく、高性能な防音壁が完成します。

- 注意点: この方法は非常に効果的ですが、部屋が少し狭くなる、材料費がかかる、作業に時間と手間がかかる、といったデメリットもあります。しかし、賃貸でできる最も効果的な壁対策であることは間違いありません。

4.3【プロジェクト②】効果を最大化する床の防音対策

床の固体伝播音対策も、複数の製品を正しく重ねることで効果を最大化できます。

- 最強の重ね敷きテクニック:

- ベース層(重量級の振動対策): ピアノやトレーニング器具など、特に強い振動を伴う音源がある場合、床にまず**「サンダムE-45」や「P防振マット」**のような重いゴム製マットを敷きます。これが振動を根本から受け止めます。

- クッション層: その上に**「足音マット」**を敷き、衝撃をさらに吸収・分散させます。

- 表面層: 最後に**「静床ライト」**などの防音タイルカーペットを敷き詰めて完成です。

- 各層の役割: この3層構造は、それぞれが異なる役割を担っています。ゴムマットが「防振」、足音マットが「衝撃吸収」、静床ライトが「最終的な吸音と仕上げ」として機能し、相乗効果で高い防音性能を発揮します。

4.4 吸音材の効果的な貼り方:狙うべきは「音の正面」

吸音パネルは、ただ闇雲に壁に貼っても効果は半減します。最も効率的に反響音を抑えるには、貼る場所が重要です。

- 第一反射点の原則: 吸音材は、音源から出た音が最初に反射する場所に設置するのが最も効果的です。例えば、あなたがデスクで話す場合、その声は正面の壁に直接ぶつかって跳ね返ってきます。この「第一反射点」に吸音パネルを設置することで、反響を効率よく吸収できます。

- 具体的な設置場所:

- テレワーク・配信: PCモニターの裏、つまり自分の正面の壁に、顔の高さを中心に設置します。

- ホームシアター: スピーカーの正面の壁と、左右の壁の耳の高さの位置が効果的です。

- ピアノ: ピアノの背面の壁に立てかけるように設置します。

まずは最も効果の高い正面から対策を始め、それでも反響が気になる場合は左右の壁、天井、背面の壁へと範囲を広げていくのが賢明です。部屋の響きをすべて無くしてしまうと、かえって不自然で会話がしにくい空間になることもあるため、貼りすぎには注意しましょう。

第五部:DIYの限界とプロへの相談 – 費用相場と判断基準

DIYによる防音対策は手軽でコストを抑えられますが、万能ではありません。解決が難しい問題や、より高い性能を求める場合は、専門業者への相談が必要になります。

5.1 こんな時はプロに相談:DIYでは解決が難しいケース

以下のような状況では、DIYでの対策には限界があり、専門家の知識と技術が必要となります。

- 深刻な低音問題: 音楽の重低音、大型車のエンジン音、工事の振動音など、低い周波数の音はエネルギーが強く、DIYレベルの材料ではほとんど透過してしまいます。

- 建物の構造に起因する騒音: 壁や床の内部を伝わってくる固体伝播音は、表面的な対策だけでは根本的な解決が困難です。床を一度剥がして防振材を入れる「浮き床構造」など、構造的な工事が必要になります。

- 保証された性能が必要な場合: 楽器演奏用の防音室など、「〇〇dBの遮音性能」といった具体的な目標値を確実に達成する必要がある場合は、音響設計を含めたプロの施工が不可欠です。

- 時間と技術の不足: 大掛かりなDIYは、相応の時間と労力、そしてある程度の技術を要します。自信がない場合や、確実で美しい仕上がりを求める場合は、専門業者に任せるのが賢明です。

5.2 防音リフォームの費用相場

専門業者に依頼した場合、どの程度の費用がかかるのでしょうか。様々な情報源から費用相場をまとめると、以下のようになります。工事の規模や使用する材料のグレードによって価格は大きく変動します。

- 窓の防音工事:

- 内窓の設置(二重サッシ化):1箇所あたり約7万円~15万円

- 防音ガラスへの交換:1箇所あたり約5万円~20万円

- 床の防音工事(6畳の場合):

- 遮音フローリングへの張り替え:約25万円~90万円

- 床下に遮音マットや吸音材を施工:約30万円~80万円

- 壁の防音工事:

- 壁の内部に吸音材・遮音シートを施工:1面(16m2程度)あたり約18万円~40万円

- 部屋全体の防音工事(6畳の場合):

- 本格的な防音室へのリフォーム:約160万円~500万円以上

- 組み立て式防音室の設置:

- DIYと本格工事の中間に位置する選択肢です。

- ユニット型防音室(1.5畳~3畳程度):約80万円~300万円

DIYの材料費が数万円から十数万円で済むことを考えると、プロによる工事がいかに高額であるかがわかります。しかし、それは確実な性能と仕上がりの美しさ、そして長期的な安心感への投資でもあります。自身の悩みの深刻度、予算、そして住居の状況(持ち家か賃貸か)を総合的に判断し、最適な解決策を選択することが重要です。

結論:あなたに最適な「静けさ」を見つけるための最終チェックリスト

騒音対策の道のりは、時に複雑で根気がいるものです。しかし、この記事を通して、あなたは闇雲にグッズを試す段階から卒業し、科学的な根拠に基づいて自身の問題を解決するための知識を身につけました。

最後に、これまでの情報を集約し、あなたの具体的な悩みに最適な解決策をすぐに見つけられる最終チェックリストを提供します。

- 核となる原則の再確認:

- 音の種類を特定する: あなたを悩ませているのは、空気の振動(空気伝播音)か、建物の振動(固体伝播音)か?

- 3つのアプローチを理解する: 音を跳ね返す「遮音」、吸収する「吸音」、振動を止める「防振」を使い分ける。

- 組み合わせを意識する: 特に壁や窓の対策では、「遮音」と「吸音」の組み合わせが効果を最大化する。

- 悩み別・解決策クイックリファレンス

| お悩み | 音の種類 | 最初の一手(おすすめDIYグッズ) | 本格対策(プロへの相談) |

| 階下の子供の足音・物音 | 固体伝播音 | ピアリビング「静床ライト+足音マット」の導入 | 床の防音リフォーム(浮き床構造など) |

| 隣の部屋のテレビ音・話し声 | 空気伝播音 | ラブリコを使った簡易防音壁の設置、または「ワンタッチ防音壁」の導入 | 壁の内部への遮音・吸音工事 |

| 道路の車やバイクの音 | 空気伝播音 | 窓の隙間テープ施工+ピアリビング「防音カーテン コーズ」の設置 | 二重サッシの設置、防音ガラスへの交換 |

| 自分の楽器練習の音漏れ | 空気伝播音+固体伝播音 | 組み立て式防音ブースの導入。床には防振マットを敷く | 部屋全体の防音室化リフォーム |

| 室内での声の反響(Web会議など) | 空気伝播音(反響) | 音源の正面の壁にポリエステル製吸音パネルを設置 | – |

| 洗濯機や室外機の振動音 | 固体伝播音 | 専用の防振ゴムマットを機器の下に設置 | – |

騒音問題は、我慢する必要のない問題です。正しい知識を武器に、体系的かつ合理的なアプローチを取ることで、あなたの住まいは必ず今より静かで快適な空間に変わります。このガイドが、あなたが理想の「静けさ」を手に入れるための一助となることを心から願っています。