なぜ多くの「防音」対策は失敗するのか

音の問題を解決しようとする際、多くの試みが期待外れに終わる根本的な原因は、対策の目的と手段の不一致にあります。一般的に「防音」という言葉は、音を軽減または防ぐという広範な目的で使われますが 、その実現方法は大きく二つの、そして本質的に対照的なアプローチに分けられます。それが「吸音」と「遮音」です 。この二つの概念を正確に理解することが、効果的な音対策の第一歩であり、最も重要な鍵となります。

消費者が犯しがちな最大の過ちは、自身の音の問題が「遮音」を必要としているにもかかわらず「吸音」性能に特化した製品を購入してしまう、あるいはその逆のケースです。例えば、隣室から聞こえるテレビの音(透過してくる音)を問題視している場合、これは音を物理的にブロックする「遮音」が必要です。しかし、もし対策として室内の反響を抑えることを主目的とする「吸音材」を壁に貼ったとしても、透過してくる音量そのものを大幅に減らすことはできず、結果として「効果がなかった」という結論に至ります。この根本的なミスマッチを防ぐためには、まず自身の直面している音の問題が「室内の響き」なのか「音の透過」なのかを自問し、それに適した対策原理を理解することが不可欠です。本ガイドの目的は、この最初の、そして最も重要な判断を誤らないための知識を提供することにあります。

吸音:室内の反響とエコーを抑制する技術

「吸音」の主な目的は、音波が壁や天井などの表面で反射するのを防ぐことです 。これは、音のエネルギーを空間内で「捕らえて」消散させるプロセスと言えます。非常に分かりやすい例えとして、スポンジやタオルが水を吸収する様子が挙げられます。スポンジは大量の水を吸い込みますが、完全に堰き止めるわけではなく、一部は通過してしまいます 。吸音材も同様に、音のエネルギーの多くを吸収しますが、音そのものを完全に遮断するわけではありません。

このメカニズムは、吸音材の物理的特性に依存します。グラスウールやウレタンスポンジのような「多孔質」と呼ばれる、無数の微細な穴を持つ素材が一般的です 。音波がこれらの穴に入り込むと、内部で複雑に拡散・摩擦し、音の振動エネルギーが微量の熱エネルギーに変換されます 。このプロセスにより、音の反射が効果的に抑制され、エコーや残響が「消える」のです。

したがって、吸音の主な用途は、部屋の内部の音響環境を改善することにあります。例えば、会議室での会話を明瞭にしたり、オーディオルームでの音楽鑑賞の質を高めたり、リビングの「ワンワン」と響く反響音を抑えたりする場合に極めて効果的です。これは、音を遮断するのではなく、室内の音を「整える」ための対策です 。

1.2. 遮音:音の侵入や漏洩をブロックする技術

「遮音」の目的は、「吸音」とは対照的に、音波が壁や窓といった障壁を透過するのを物理的に防ぐことです。これは音のエネルギーを意図的に「反射」させることで達成されます 。先ほどの水の例えで言えば、ガラスのコップが水を堰き止める様子に似ています。コップは水の透過を防ぎますが、堰き止められた水(音エネルギー)はコップの内部で跳ね返り、波立ちます(反射します) 。

遮音性能の鍵を握るのは「質量」と「密度」です。一般的に、重く、密度の高い素材ほど音波を効果的に反射し、反対側への透過を防ぐ能力が高まります 。コンクリートの壁が高い遮音性を持つのはこの原理によるものです。

このため、遮音の主な用途は、外部からの騒音(交通騒音、近隣の生活音など)が室内に侵入するのを防いだり、室内で発生する音(ピアノの演奏音、ホームシアターの音響など)が外部に漏れるのを防いだりすることです 。

1.3. 黄金律:真の「防音」はチームプレーである

これまでの説明から導き出される最も重要な結論は、最も効果的な「防音」とは、単一の対策ではなく、「吸音」と「遮音」を戦略的に組み合わせることで達成されるということです 。どちらか一方のみに頼った対策は、しばしば不十分、あるいは新たな問題を生み出すことさえあります。

- 遮音材のみを使用した場合の問題点: 重く密度の高い遮音材だけで部屋を囲むと、外部との音の行き来は遮断されます。しかし、室内で発生した音は硬い表面で繰り返し反射し、逃げ場を失います。これにより、室内はエコーがかかった「反響室」のようになり、かえって音が大きく、不快に感じられることがあります 。

- 吸音材のみを使用した場合の問題点: 吸音材は室内の反響を効果的に抑えますが、素材自体は軽量で密度が低いため、音波が素材を透過するのを十分に防ぐことはできません 。室内の音はクリアになりますが、隣室への音漏れや、外部からの騒音の侵入を根本的に解決するには力不足です。

したがって、「防音」とは単一の製品が持つ性能ではなく、音響的な弱点を特定し、複数の解決策を層のように重ねることで達成される「環境的な成果」と捉えるべきです。これは、消費者の思考を「どの製品を買うか」から「どのように解決策を構築するか」へと転換させます。音の問題を正しく診断し(透過か、反射か)、適切な処方(遮音か、吸音か)を施し、そしてそれらを組み合わせる。これが、静かな空間を実現するための唯一の道筋です。

第2章 直接対決:吸音パネル vs. 防音カーテン

音対策の基本原理を理解した上で、次に具体的な製品カテゴリーである「吸音パネル」と「防音カーテン」を比較します。この章では、それぞれの製品がどのような目的のために設計され、どのような状況で最も効果を発揮するのかを概観し、利用者が自身のニーズに合った製品群を迅速に特定できるよう支援します。

2.1. 中核機能:反響の抑制 vs. 透過の遮断

- 吸音パネル(吸音材): その名の通り、主機能は「吸音」です。室内の音響を改善するために、壁や天井からの音の反射を吸収し、不要な残響を消すことを第一の目的として設計されています 。音の透過をある程度抑える効果を持つ製品もありますが、それは副次的な性能です。

- 防音カーテン: 主に窓という、部屋における最大の音響的弱点に対処するために設計されたハイブリッド製品です。厚手の生地による「吸音」効果と、裏面の高密度コーティングや多層構造による「遮音」効果を併せ持ち、窓ガラスを透過してくる音を軽減することを目指しています 。

2.2. 対象となる騒音:どの製品がどの音に効くのか?

- 吸音パネル: 素材の厚みや密度によって効果を発揮する周波数帯は異なりますが、一般的に人の声や楽器の音など、中高音域の反響を抑えるのに非常に効果的です 。ロックウールのような高密度で厚いパネルは、低音域の吸収にも一定の効果を示します 。

- 防音カーテン: 最も効果を発揮するのは、人の話し声、救急車のサイレン、ペットの鳴き声といった、空気を介して伝わる「空気伝播音」のうち、中音域から高音域の音です 。一方で、大型トラックの走行音や重低音の音楽のような低周波音、そして上階の足音や工事の振動といった「固体伝播音」に対しては、効果が著しく低いことが広く知られています 。

2.3. 設置と実用性:DIYの容易さ、コスト、デザイン性

- 吸音パネル: 設置方法は、裏面のシールを剥がして貼るだけの簡単なDIYから、壁内に充填するような本格的な工事まで多岐にわたります 。コストも安価なウレタンフォームから、高価なデザイナーズ木製パネルまで非常に幅広いです 。近年では、インテリアデザインを向上させることを目的とした製品が急増しており、美観が重要な選択基準となっています 。

- 防音カーテン: 設置は既存のカーテンレールに掛けるだけで済むため、非常にDIYに適しており、壁に穴を開ける必要がないことから賃貸住宅の住人にとって第一の選択肢となります 。価格は一般的なカーテンよりは高価ですが、二重窓の設置といった大規模なリフォームに比べればはるかに安価です 。デザインの選択肢は通常のカーテンに比べると限られますが、近年大幅に改善されています 。

2.4. 比較表:一目でわかる違い

| 特徴 | 吸音材(吸音パネル) | 防音カーテン |

| 主機能 | 吸音:室内のエコーと反響を低減 | ハイブリッド(吸音+遮音):窓からの音の透過を低減 |

| 最適な用途 | 部屋の音響改善、ホームスタジオ、オフィス、反響の多いリビング | 窓からの外部騒音の遮断、窓からの室内音の漏洩防止 |

| 効果的な音 | 中高音域の反響音(声、音楽)。厚いパネルは低音域にも有効 | 中高音域の空気伝播音(声、サイレン、ペット) |

| 効果が低い音 | 大幅な音の透過(隣室の音の遮断) | 低周波音(地響き)、固体伝播音(足音、振動) |

| 設置 | 多様:簡単(貼付)から複雑(工事)まで | 簡単:カーテンレールに掛けるだけ。賃貸向き |

| 主な設置場所 | 壁、天井、部屋の角 | 窓、間仕切りとしての出入り口 |

| デザイン性 | 主要なインテリア要素になり得るスタイリッシュなものから機能本位のものまで | ウィンドウトリートメントとして機能。デザイン性は向上傾向 |

| 標準的なコスト | 幅広い:1㎡あたり約2,000円~100,000円以上 | 中程度:窓1枚あたり約5,000円~40,000円以上 |

第3章 吸音材(吸音パネル)の詳細解説

ここでは、吸音材の一般的な比較から一歩踏み込み、その科学的背景、素材ごとの特性、そして市場の最新トレンドまでを詳細に解説します。この知識は、利用者が自身の特定のニーズに最適な吸音材を選択するための強固な基盤となります。

3.1. 吸音の仕組み:多孔質、振動板、共鳴器の科学

吸音のメカニズムは、主に3つのタイプに分類されます。

- 多孔質吸音材(多孔質系): 最も一般的で広く利用されているタイプです。グラスウール、ロックウール、ウレタンスポンジ、フェルトなどの素材がこれに該当します。これらの素材は内部に無数の連続した気泡や繊維の隙間を持っており、音波がこの複雑な構造に入り込むと、空気の粘性抵抗や繊維との摩擦によって音のエネルギーが熱エネルギーに変換され、吸収されます 。コストパフォーマンスに優れ、幅広い周波数帯域に効果があるため、DIYからプロの現場まで広く採用されています。

- 板状吸音材(振動板系): 薄い合板や紙などが音波を受けて振動し、その振動エネルギーを内部の摩擦によって消費することで音を吸収するタイプです 。日本の伝統的な建具である障子や襖も、この原理でわずかながら吸音効果を持っています。特定の周波数(主に低音域)で高い吸音率を示しますが、DIYで一般的に使用されることは稀です。

- 共鳴器型吸音材(共鳴型系): 特定の周波数の音に対して共鳴現象を利用して音エネルギーを吸収する仕組みです。代表的なものに、多数の穴が開いた有孔ボード(パンチングボード)があります。ボードの背後に空気層を設けることで、穴と背後の空気層が一体となって「ヘルムホルツ共鳴器」として機能し、特定の共鳴周波数で非常に高い吸音効果を発揮します 。

3.2. 素材別徹底比較:グラスウール、ロックウール、ポリエステル、ウレタン、フェルト

DIY市場で入手可能な主要な吸音材には、それぞれ一長一短があります。

- グラスウール: コストパフォーマンスが非常に高く、優れた吸音性能を持つため、建築物の断熱材や壁内充填材として広く使用されています 。しかし、微細なガラス繊維が皮膚に付着するとチクチクとした刺激を引き起こすため、取り扱い時には手袋や長袖、マスクの着用が推奨されます 。

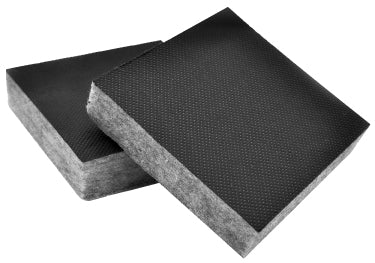

- ロックウール: グラスウールと同様に鉱物繊維系の吸音材ですが、より高い耐火性を持ち、中低音域の吸音に優れているとされます 。密度が高く、重量があるため、遮音性能の補強にも寄与します。

- ポリエステル繊維吸音材: ペットボトルなどのリサイクルポリエステルから作られることが多く、近年のDIY市場で非常に人気が高まっています。最大の利点はその安全性で、ガラス繊維のような皮膚刺激がなく、ホルムアルデヒドなどの有害物質も放出しません 。子供部屋やリビングなど、人が直接触れる可能性のある場所での露出使用に最適です。

- ウレタンフォーム吸音材: 軽量でカッターナイフで容易に加工できるため、取り扱いが非常に簡単です。スタジオなどで見られるピラミッド型や波型の形状は、表面積を増やすことで吸音効率を高めるためのデザインです。特に中高音域の吸音に効果的です 。

- フェルト系吸音材: 薄く軽量でありながら、高密度に圧縮されているため優れた吸音効果を発揮します。豊富なカラーバリエーションがあり、デザイン性が高いのが特徴です 。主に高音域の吸音に適しており、壁の装飾を兼ねたアクセントとして使用されることが多いです。

3.3. 吸音材の特性比較表

| 素材 | 主な効果周波数 | 平均コスト(1㎡あたり) | 安全性・取り扱い | 最適な用途 |

| グラスウール | 中~高音域 | 低(約3,000円~) | 手袋・マスク推奨 | 壁内充填、DIYパネル(布などで覆う) |

| ロックウール | 低~中音域 | 低~中 | 手袋・マスク推奨 | 耐火性が求められる場所、機械室 |

| ポリエステル繊維 | 中~高音域 | 中(約2,000円~) | 非常に安全、皮膚刺激なし | 露出した壁面、リビング、オフィス |

| ウレタンフォーム | 中~高音域 | 中 | 一般的に安全 | ホームスタジオ、配信環境、機材ボックス |

| フェルト | 高音域 | 中~高 | 非常に安全 | 装飾的な壁面アクセント、オフィス間仕切り |

この表は、利用者が自身の優先順位(安全性、コスト、対象周波数など)に基づいて最適な素材を選択するための重要な判断材料となります。例えば、子供部屋の安全性を最優先するならポリエステル繊維やフェルトが、ホームシアターの低音対策を考えるならロックウールが有力な候補となるでしょう。

3.4. 新世代の吸音材:防音がインテリアデザインになる時代

吸音材市場における最も顕著なトレンドは、かつての工業製品や専門家向け資材というイメージからの脱却です。現代の吸音材は、機能性だけでなく、高いデザイン性を兼ね備えたインテリア製品へと進化しています。この変化は、在宅勤務の普及(静かなホームオフィスの需要増)、コンテンツ制作(配信やポッドキャスティングの一般化)、そして住環境の音響に対する意識の高まりといった社会的な背景によって加速されています。

Felmenon(フェルメノン) 、LIXILのOTTO 、あるいは天然木を使用したウッドパネル といった製品は、もはや「隠す」ものではなく「見せる」ことを前提に設計されています。六角形やストライプといった多様な形状、豊富なカラーパレット、木目やファブリックといった質感は、音の問題を解決すると同時に、空間を美しく彩るという付加価値を提供します。

この市場の進化は、消費者がもはや機能性のために美観を犠牲にすることを望んでいないことを示しています。したがって、現代の吸音材選びは、単なる音響問題の解決策探しではなく、快適で美しい生活空間を創造するインテリアデザインの一環として捉えるべきです。

第4章 防音カーテンの真実

防音カーテンは、手軽さから多くの注目を集める一方で、その効果については誇張された情報や誤解が少なくありません。この章では、防音カーテンの構造を分解し、マーケティング上の主張と実際の性能を客観的なデータに基づいて比較検討することで、その真の実力と限界を明らかにします。

4.1. カーテンの構造:生地の層、コーティング、密度の秘密

一般的な防音カーテンは、単層の布ではなく、複数の素材や加工を組み合わせた多層構造によってその性能を発揮します 。

- 表地(吸音層): 通常、高密度に織られた重い生地が使用されます。ベルベット素材や、表面に凹凸のある織り方(風通織など)を採用することで、生地の表面積を増やし、室内外の音をある程度吸収する役割を果たします 。

- 中間・裏地(遮音層): 防音性能の核心部分です。生地の裏面にアクリル樹脂や酸化チタン、アルミなどをコーティング加工することで、生地全体の質量を劇的に増加させます 。この重く密な層が、音波を物理的に反射し、透過を防ぐ「遮音」の役割を担います。

- 多層構造: Pialiving社の「コーズ」シリーズのように、高性能な製品では、特性の異なる吸音布と遮音布を複数枚重ね合わせた5層や7層といった複雑な構造を採用し、より広範な周波数帯の音に対応しようと試みています 。

4.2. デシベル(dB)論争:マーケティングと現実の乖離

防音カーテンの性能を示す指標として最も頻繁に用いられるのが、音の減少量を示すデシベル(dB)値ですが、この数値は最も誤解を招きやすい要素でもあります。

- メーカーの主張: 一部の販売サイトや製品説明では、20dBから30dBといった大幅な音の低減効果が謳われることがあります 。10dBの低減が体感的に音の半減に相当するため 、これは非常に魅力的な数値です。しかし、これらの数値は、音漏れが一切ない理想的な実験室環境で測定されたものである可能性が高い点に注意が必要です。

- 現実世界の性能: 一方で、独立した研究論文や実際の使用環境での測定、そして多数のユーザーレビューが示す現実は、より控えめな数値です。多くの実測データでは、防音カーテン単体での遮音効果は1dB~5dB、あるいは3dB~8dB程度に留まることが報告されています 。これは「少し静かになった」と感じられるレベルではあるものの、騒音が劇的に解消されるほどの効果ではありません。

この数値の乖離から得られる重要な示唆は、防音カーテンの体感効果は、単一のdB値よりも「どの周波数の音を減衰させているか」に大きく依存するということです。例えば、低周波の鈍い地響きが5dB減少するよりも、耳障りな高周波の金属音が5dB減少する方が、体感的な快適性の向上は大きい場合があります。あるユーザーレビューでは、Pialiving社のカーテンが夏のセミの鳴き声(高周波)を著しく軽減し、大きな安らぎを得られたと報告されています 。これは、カーテンがその得意な周波数帯で効果的に機能した好例です。したがって、単一のdB値に惑わされることなく、どの種類の音に悩まされているかを自覚し、カーテンがその音域に有効かどうかを見極めることが、期待通りの結果を得るための鍵となります。

4.3. 得意な音、苦手な音:騒音タイプ別の有効性

防音カーテンの効果は、音の種類によって明確に異なります。

- 効果を発揮しやすい音(中高音域の空気伝播音):

- 人の話し声(特に女性や子供の高い声)

- 赤ちゃんの泣き声、小型犬や猫の鳴き声

- ピアノの中高音域、救急車のサイレン、踏切の警報音

- 効果が期待しにくい音(低周波音、固体伝播音):

- 大型トラックやバスの走行音、工事現場の重機の音や振動

- 上階からの足音、ドアを強く閉める音(これらは建物の構造を伝わる固体伝播音)

- ホームシアターのサブウーファーから出る重低音

4.4. 「遮音等級」の謎を解く

一部の高性能な防音カーテンは「遮音等級1級」といった表示を掲げて販売されています 。これは消費者に高い性能を期待させますが、ここで極めて重要な事実を指摘しなければなりません。建築材料の遮音性能を示すDr値やT値、L値 のような公的な規格とは異なり、カーテンの遮音性能に関する

統一された公的基準や規定は存在しません 。

つまり、製品に表示されている「遮音等級」は、各メーカーが独自に設定した基準に基づくマークであり、科学的な比較可能性を保証するものではないのです。これは、消費者が製品を選択する上で、等級表示を絶対的な指標としてではなく、あくまで参考情報の一つとして捉えるべきであることを意味します。

第5章 性能を最大化する:DIYでできるプロの設置テクニック

優れた防音製品を選んだとしても、その設置方法が不適切であれば性能は半減してしまいます。この章では、吸音パネルと防音カーテンのポテンシャルを最大限に引き出すための、DIYで実践可能な具体的な設置方法と戦略を解説します。

5.1. 吸音パネル:効果を最大化する戦略的配置

吸音パネルの配置は、闇雲に行うのではなく、音の反射原理に基づいて戦略的に行う必要があります。

- ルール1:一次反射面を狙う: 最も効果的な配置場所は、音源から発せられた音が最初に反射する壁面、いわゆる「一次反射面」です 。例えば、ホームシアターであればスピーカーの対面の壁や側面の壁、ビデオ会議での声の反響を抑えたい場合は、自分の正面の壁がこれにあたります。

- ルール2:コーナーを制する: 特に音楽鑑賞室やホームシアターでは、低周波の音(ベース音など)が部屋の隅に溜まりやすい性質があります。コーナーに厚手の吸音材や専用の「ベーストラップ」を設置することは、低音域のコントロールに不可欠です。

- ルール3:高さを合わせる: 音源の高さに合わせてパネルを設置します 。座って話すことが多い部屋なら耳や口の高さに、スピーカーからの音を対象とするならスピーカーの高さに合わせることで、効率的に音を吸収できます。

- ルール4:天井を忘れない: 床と天井が平行な部屋では、この二つの面の間で音が何度も反射(フラッターエコー)しがちです。天井への吸音材の設置は、しばしば見過ごされますが、音響環境を改善する上で非常に効果的です。

賃貸住宅などで壁を傷つけたくない場合は、虫ピンや貼って剥がせる両面テープを使用する方法があります 。また、「ディアウォール」のような突っ張り式の柱を利用してフレームを組み、そこに吸音材をはめ込むことで、壁に一切のダメージを与えずに本格的な吸音壁を構築することも可能です 。

5.2. 防音カーテン:効果を左右する6つの設置ルール

防音カーテンの性能は、製品そのものの品質以上に、いかに「隙間」をなくすかにかかっています。多くのユーザーが期待した効果を得られない原因は、不適切な設置による音漏れにあります。以下の6つのルールは、カーテンの性能を最大限に引き出すための設計図です。

- ルール1:幅を広く: カーテンの幅は、窓枠の実寸よりも左右それぞれ15cm~20cm程度長くする必要があります 。これにより、カーテンの側面と壁の隙間から音が回り込むのを防ぎます 。

- ルール2:丈を長く: カーテンの丈は、天井近くから床ギリギリまで届く長さにします 。床との隙間を1cm~2cmに抑えることで、下からの音漏れを最小限にします 。

- ルール3:上部の隙間を塞ぐ: カーテンフックは、レールを隠すように生地が上に出る「Bフック」仕様を選択します 。さらに理想的なのは、カーテンレール全体を覆う「カーテンボックス」や、レールの上部を塞ぐ「カバートップ」付きのレールを使用することです 。

- ルール4:側面の隙間を密閉する: カーテンの端をレールの端に巻きつけて壁際に固定する「リターン縫製」というオプションを利用します 。これにより、カーテンの側面と壁との隙間が物理的に塞がれ、音漏れを劇的に減らすことができます。

- ルール5:生地の量を増やす: カーテンのヒダは、1.5倍ヒダよりも生地を多く使用する「2倍ヒダ」を選びます 。生地の量が多いほど、質量が増し、吸音のための表面積も広がるため、防音効果が高まります 。

- ルール6:二重にする: 防音ドレープカーテンと「防音レースカーテン」を併用します 。ドレープとレースの間に生まれる空気層が、さらなる断熱・遮音層として機能し、単体で使用するよりも高い効果が期待できます。

これらのルールを遵守することは、単にカーテンを掛けるという行為を、音響システムを構築するという行為へと昇華させます。このシステム構築を怠れば、最高級のカーテンでさえその真価を発揮することはできません。

5.3. 組み合わせの力:DIYで成功するためのレイヤリング戦略

単一の対策では不十分な場合、異なる機能を持つ素材を組み合わせることで、より高い防音効果を得ることができます。

- 素材を重ねる順番: DIYで壁の防音対策を行う際、素材を重ねる順番は目的によって異なります。

- 室内の音漏れを防ぐ場合:理想的な順番は、音源側から「吸音材 → 遮音材 → 壁」となります。まず吸音材で室内の反響音を減らし、その上で遮音材が壁を透過しようとする音をブロックします。

- 外部からの騒音を防ぐ場合:最も一般的なDIYアプローチは、既存の壁に直接「遮音材 → 吸音材」の順で施工する方法です 。まず、質量のある遮音シートを壁に貼り付けて音の透過を抑制し、その上を吸音材で覆うことで、室内に漏れ入った音の反響を防ぎます。

- 具体的な組み合わせ例:

- 壁対策:壁にゴムやアスファルト系の高密度な「遮音シート」を貼り、その上から「ホワイトキューオン」のようなポリエステル吸音材や、GCボードをはめ込んだ木製フレームを設置する 。

- 窓対策:防音カーテンを設置した上で、特に騒音が気になる夜間などには、窓枠にはめ込むタイプの「窓用ワンタッチ防音ボード」を併用する 。これは、賃貸住宅で可能な最も効果的な窓の防音対策の一つです。

第6章 利用者の声:実世界のレビュー(口コミ)詳細分析

製品の真価は、実験室のデータだけでなく、実際の使用者の体験によって測られます。この章では、市場で人気のある具体的な製品を取り上げ、多数のユーザーレビューを分析・統合することで、それぞれの製品の現実的な性能プロファイルを描き出します。

6.1. 吸音パネルの代表格:レビューと評価

6.1.1. DIYの本格派:QonPET(キューオンペット)

- 利用者の総意: ドアや薄い壁を透過する声の対策として、非常に高い評価を得ています。多くの利用者が「期待以上だった」「ほぼ聞こえなくなった」と、体感できる劇的な騒音低減効果を報告しています 。これは、単なる気休めではなく、明確な結果を求めるDIYユーザー向けの本格的なソリューションです。

- 欠点と注意点: 素材自体にかなりの重量があるため、ドアに貼り付けると開閉が著しく重くなります。また、カッターでの裁断時に多くの粉塵が発生するとの指摘もあります。長期間使用した後の撤去時に、接着剤が壁やドアの表面を傷つける可能性も考慮すべきです 。

- 結論: 高い性能を誇る、半恒久的な対策。装飾目的ではなく、深刻な音の問題を本気で解決したいDIYユーザーに最適です。

6.1.2. インテリアデザイナーの選択:Felmenon(フェルメノン)

- 利用者の総意: 軽量で加工が容易、そして虫ピンなどで簡単に設置できる手軽さが絶賛されています 。豊富なカラーとデザイン性も高く評価されており、「オシャレに見える」という声が多数あります 。音響効果については、ピアノやテレビの反響音を和らげ、音を「まろやか」にする効果は認められていますが、強力な「遮音」効果はないという点で意見が一致しています(「ドラマチックな防音性はない」) 。

- 最適な用途: 室内の音響調整、反響音の軽減、そして壁面の装飾。

- 結論: 特に賃貸住宅において、美観を損なわずに音響を「チューニング」するための優れた選択肢。外部からの大きな騒音を遮断する目的には不向きです。

6.1.3. プロの標準:GCボード(グラスウールGCボード)

- 利用者の総意: 高品質でコストパフォーマンスに優れた吸音材として評価されています。「商品の質にはとても満足」といった声が多く、軽量で加工しやすい点もDIYに適していると見なされています 。

- 欠点と注意点: 最大の問題点は、裏面のグラスウール繊維がむき出しになっている点です。これが皮膚に触れると「ちくちくする」ため、取り扱いには手袋、長袖、マスクの着用が必須です 。

- 結論: 設置時の安全対策を厭わないユーザーにとって、非常にコスト効率の高い高性能吸音材。DIYで木製フレームを組んで内側に入れるなど、直接触れない形での使用が最適です。

6.2. 防音カーテンの競合製品:レビューと評価

6.2.1. 専門店の選択:Pialiving「コーズ」&「コーズプレミア」シリーズ

- 利用者の総意: 高価な製品である分、体感できる効果があるという評価が多いです。特に、人の話し声、ペットの鳴き声、セミの鳴き声といった高周波音に対して効果的で、音が「こもったように」「丸く和らいだように」聞こえるようになると報告されています 。5層や7層といった多層構造、重量感、そして隙間をなくすためのフラットな(ヒダなし)デザインが、プレミアムな特徴として認識されています 。しかし、一部には「所詮カーテンだった」と、絶対的な防音効果には至らないという現実的な意見も見られます 。

- 結論: 窓からの中高音域の騒音をピンポイントで対策したいユーザー向けのハイエンドな選択肢。カーテンという製品カテゴリーの中では最高レベルの効果が期待できますが、過度な期待は禁物であり、完璧な設置が性能発揮の前提となります。

6.2.2. オンラインのベストセラー:カーテンくれない「静 Shizuka」

- 利用者の総意: 非常に人気が高く、評価も安定している製品です。利用者からは「かなりの遮音効果に驚きました」といった声が寄せられ、特に話し声や交通騒音の軽減が報告されています 。この製品の大きな特徴は、優れた「遮光性」と「断熱性」であり、防音性能と並んでこれらの付加価値が高く評価されています 。

- 欠点と注意点: 生地が硬くゴワゴワしている、重量がある、設置当初にビニールのような匂いがするといった指摘があります 。

- 結論: 非常にバランスの取れた高性能ウィンドウトリートメント。良好な防音効果に加え、最高レベルの遮光・断熱性能を兼ね備えており、コストパフォーマンスが極めて高い製品です。

6.2.3. 手頃な価格帯の選択肢:ニトリの製品群

- 利用者の総意: 手頃な価格で入手できる入門的な選択肢。音の軽減効果は「少しだけ軽減されたかな」という程度で控えめですが、価格に対する遮光性と断熱性の高さが評価されています 。防音を主目的とせず、遮光や断熱を優先するユーザーにとっては、付加価値として十分満足できるレベルです。

- 結論: 深刻な騒音問題には対応できませんが、予算を抑えつつ、遮光や断熱を主目的として、副次的に多少の静音化も期待したいユーザーにとって、優れた選択肢と言えます。

6.3. 統合的考察:実際の利用者が語る価格対性能

- 発見1:利用者の満足度は、購入前の期待値と現実の効果がどれだけ一致したかに直接的に比例します。騒音の「完全な消滅」を期待した利用者はほぼ例外なく失望し、騒音の「軽減」や耳障りな音の「緩和」を期待した利用者は高い満足度を示す傾向にあります。

- 発見2:防音カーテンにおいて、遮光性と断熱性という副次的な機能が、製品の総合的な価値を大きく左右します。「防音効果はそこそこ」でも「遮光性は完璧」なカーテンは、多くの場合「買ってよかった」と評価されます。

- 発見3:吸音パネル市場は明確に二極化しています。利用者は、専用の部屋には性能本位でGCボードのような工業用素材を、生活空間にはFelmenonのようなデザイン性の高い素材を選択しており、美観や使いやすさのためにある程度の性能をトレードオフする意思があることが示されています。

第7章 あなただけの防音ソリューション

本ガイドで解説してきた全ての情報を統合し、利用者が直面する具体的な状況に基づいた、明確で実行可能な解決策を提示します。これにより、利用者は自身のニーズに最適な選択を自信を持って下すことができるようになります。

7.1. 推奨事項は最適な組み合わせを見つけること

以下の表は、一般的な音の問題と住環境を組み合わせ、最も効果的と考えられる対策を提案しています。

7.2. 騒音問題と住環境に基づく推奨ソリューション

| あなたの音の問題 | あなたの住環境 | 主な推奨事項 | 補助的・組み合わせ戦略 |

| 「ビデオ会議中、ホームオフィスの声が響いてしまう」 | 賃貸・持ち家 | デザイン性の高い吸音材(例:Felmenon, OTTO)をモニター背後の壁に設置する。 | 厚手のラグを敷き、本棚などを置くことで音をさらに拡散させる。 |

| 「楽器(ギター、ボーカル、ピアノ)の練習をしたい」 | 賃貸 | 高性能防音カーテン(例:Pialiving コーズ)を窓に設置し、壁には吸音材を貼る。 | 楽器の下に防振・防音マットを敷く(特にピアノ)。これにより床への振動伝達を軽減する 。 |

| 「ホームシアターの音が隣人に迷惑をかけていないか心配」 | 持ち家 | GCボードやロックウールでDIY吸音パネルを製作し、布で覆って壁に設置。窓には重量級の防音カーテンを併用する。 | 最大限の効果を得るため、吸音材を設置する前に壁に遮音シートを施工する。 |

| 「寝室の窓から聞こえる道路の交通騒音がうるさくて眠れない」 | 賃貸 | 6つの設置ルールを厳守して、高性能防音カーテン(例:カーテンくれない 静)を設置する。 | 可能であれば、夜間就寝時のみ窓用ワンタッチ防音ボードをはめ込む。これが最も効果的な非恒久的対策となる 。 |

| 「隣の部屋のテレビや話し声が壁を通して聞こえる」 | 持ち家 | 共有壁に遮音シートを貼り、その上から石膏ボードまたは高密度吸音材(例:QonPET)で仕上げる。 | カーテンでは効果がない。これは壁の透過音問題であり、質量と遮音材による対策が必須。 |

| 「赤ちゃんやペットの甲高い鳴き声の音漏れが気になる」 | 賃貸 | 高性能防音カーテン(例:Pialiving コーズ)を設置する。これらの高周波音に対しては特に効果的。 | 装飾的な吸音材を壁に設置し、音が窓に到達する前に室内の音圧そのものを低減させる。 |

この表は、本ガイドの内容をまとめた実践用アクションプランです。

賃貸か持ち家かといった条件を踏まえ、利用者の悩みを具体的な解決策に結びつけています。

まとめ

音の問題に対する効果的な対策は、まず問題を正しく診断し(吸音か遮音か)、目的に合った道具を選び、それを正しく施工し、そして現実的な期待を持つことにかかっています。目標は騒音の「消滅」ではなく、生活の質を向上させるのに十分な、満足のいく「軽減」です。本ガイドが提供した知識と戦略を活用することで、より静かで、穏やかで、快適な住環境を実現するための一歩を踏み出すことができるでしょう。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4d1849fa.70639b47.4d1849fb.dad63b4e/?me_id=1192803&item_id=10016461&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkurenai%2Fcabinet%2Fshalot%2Fkago_shizuka01.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)