騒音問題が増える現代において、快適な音響環境を整えることは重要です。自宅やオフィス、音楽スタジオなど、さまざまな場所での音響改善には吸音材の活用が効果的です。本ガイドでは、壁に吸音材を貼るためのステップバイステップの方法や、各種吸音材の特徴、選び方のポイントなどを詳しく解説します。DIY初心者でも簡単に実践できる方法を紹介し、音響空間を理想的な環境へと導きます。

1. なぜ壁に吸音材が必要なのか?

現代の住宅やオフィスでは、隣室や外部からの騒音が問題となることが多く、快適な生活や作業環境を維持するためには音響環境の改善が不可欠です。吸音材を壁に取り付けることで、音波を吸収し反響を抑える効果があります。これにより、音の反射やエコーが減少し、室内の音質が向上します。また、外部からの騒音も軽減されるため、集中力の向上やストレスの軽減にも繋がります。

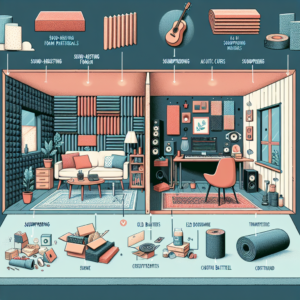

2. 吸音材の種類と特徴

ウレタンフォーム

ウレタンフォームは軽量で加工が容易な吸音材として人気があります。柔軟な構造により、広範囲の周波数を効果的に吸収します。メリットとしては施工が簡単でコストパフォーマンスが高い点が挙げられますが、デメリットとしては耐火性が低い場合があるため、設置場所によっては適切な仕様を選ぶ必要があります。主にホームシアターや一般的なリビングルームでの使用に適しています。

グラスウール

グラスウールはガラス繊維を主成分とした吸音材で、高い吸音性能を持っています。耐火性に優れ、取り扱いも比較的簡単です。メリットはその高い吸音能力と耐久性にあり、特に音楽スタジオや劇場など、音の質が重要視される場所での使用に適しています。デメリットとしては、設置時に防塵対策が必要であり、湿気に弱い点が挙げられます。

吸音ボード

吸音ボードは硬質でありながら優れた吸音性能を持つ素材です。木材やプラスチックなど多様な材料で作られており、デザイン性にも優れています。メリットは装飾性と機能性を兼ね備えており、インテリアとしても活用できる点です。デメリットとしては、重量があるため取り付けがやや難しい場合があります。高級オフィスやスタイリッシュな居住空間での利用に適しています。

その他素材(フェルト、ロックウールなど)の比較

フェルトやロックウールなどの吸音材も存在し、それぞれ特有の特徴を持っています。フェルトは柔軟性が高く、取り付けが容易ですが、耐久性には限界があります。ロックウールは高い吸音性能と耐火性を兼ね備えており、厳しい環境下でも効果を発揮します。各素材の特性を理解し、用途や設置場所に応じた選択が重要です。

参考URL: 音を吸収する素材について

3. 吸音材の選び方

部屋の用途に応じた選び方(リビング、寝室、音楽スタジオなど)

吸音材を選ぶ際には、まずその部屋の用途を明確にすることが重要です。リビングでは視覚的な美しさと音のバランスを重視し、寝室では静寂性を高めるための高吸音率の素材が適しています。音楽スタジオでは幅広い周波数に対応できる高性能な吸音材が求められます。用途に応じて最適な吸音材を選択することで、効果的な音響環境の構築が可能です。

音の種類と周波数特性を考慮する

音には低音から高音までさまざまな周波数が含まれています。吸音材を選ぶ際には、対象とする音の種類に応じて周波数特性を考慮することが重要です。例えば、低音を効果的に吸収したい場合は厚みのある素材や高密度の吸音材が適しています。逆に、高音域の反響を抑えたい場合は、軽量で細かな構造の吸音材が有効です。バランスの取れた音響環境を目指すために、周波数特性を理解した上で素材を選びましょう。

吸音率と素材の厚さの関係

吸音率は、素材がどれだけ効率的に音を吸収するかを示す指標です。一般に、吸音率は素材の厚さと密度に比例します。厚みがあるほど、吸音率が高くなるため、より多くの音を効果的に吸収できます。しかし、厚みが増すと重量や設置スペースの問題も生じるため、バランスを考慮して選ぶことが重要です。用途に応じた適切な厚さの素材を選定することで、最適な吸音効果を得ることができます。

デザイン性とインテリアの調和を図る

吸音材は音響効果だけでなく、部屋のデザインとも調和させることが求められます。カラフルなパネルやデザイン性の高い吸音ボードを選ぶことで、インテリアのアクセントとしても活用できます。また、素材の色や質感を統一することで、統一感のある空間を演出することが可能です。デザイン性と機能性の両立を図ることで、居心地の良い音響環境を実現できます。

予算に応じた選択肢

吸音材にはさまざまな価格帯の製品が存在しますので、予算に応じた選択が可能です。高性能な吸音材は価格が高めですが、長期的な効果を考えるとコストパフォーマンスが良い場合もあります。一方、予算を抑えたい場合は、手頃な価格の素材を選びつつ、必要な場所に重点的に配置するなどの工夫が必要です。予算内で最大限の効果を得るために、価格と性能のバランスを考慮して選びましょう。

参考URL: サウンドアブソービングマテリアルの選び方

4. 壁吸音材の貼り方ステップバイステップ

必要な道具と材料を確認しよう

吸音材を壁に貼るためには、以下の道具と材料が必要です。まず、吸音材自体(ウレタンフォーム、グラスウール、吸音ボードなど)。次に、カッターや鋏を使用して適切なサイズにカットするための道具。接着剤や両面テープ、タッカーなどの固定具も必要不可欠です。また、測定用のメジャーやレベル、ペンチなどの基本的な工具も準備しましょう。事前に全ての道具と材料を揃えておくことで、作業がスムーズに進みます。

壁の準備(清掃、下地処理)の重要性

吸音材を確実に取り付けるためには、壁の準備が欠かせません。まず、壁面を清掃し、ホコリや汚れ、油分をしっかりと取り除きます。次に、下地が平滑であることを確認し、不整地やひび割れがあれば補修します。下地処理をしっかり行うことで、吸音材の接着力が向上し、長持ちする仕上がりになります。また、湿気が多い場所では、防湿対策も検討する必要があります。

吸音材のカット方法とコツ

吸音材を壁に合わせて適切なサイズにカットすることは、効果的な設置のために重要です。カッターや鋏を使用して、慎重に直線を引き、正確にカットします。特にグラスウールやロックウールなどの素材は、適切な防護具を着用しながら作業することが推奨されます。カット前に測定をしっかり行い、必要な寸法を正確に把握することで、無駄なく効率的に作業を進められます。

接着剤の種類と選び方を詳しく解説

吸音材を固定するための接着剤には、さまざまな種類があります。一般的には、強力な接着力を持つ万能接着剤や、壁の材質に適した専用接着剤が使用されます。例えば、石膏ボードには石膏用接着剤、木製の壁には木工用接着剤が適しています。また、粘着力の調整が可能な両面テープも便利です。素材や設置環境に合わせて最適な接着剤を選ぶことで、しっかりと固定することができます。

貼り付け方法(両面テープ、接着剤、タッカーなど)

吸音材の貼り付け方法にはいくつかの選択肢があります。両面テープを使用する場合、貼り付け位置に均一に配置し、空気が入らないようにしっかりと押し付けます。接着剤を使用する場合は、均一に塗布し、乾燥するまで一定時間保持する必要があります。タッカーを使用する方法では、吸音材を直接タックすることで固定します。各方法には利点と欠点があるため、用途や設置場所に応じて最適な方法を選びましょう。

貼り付けのコツと注意点を押さえよう

吸音材を貼り付ける際には、以下のポイントに注意することで、効果的な仕上がりを実現できます。まず、均一な圧力をかけて貼り付けることで、隙間なく固定します。次に、吸音材の配置を計画し、重なりや隙間がないように工夫します。また、定期的に固定状態を確認し、緩みや剥がれがないかチェックすることも重要です。さらに、吸音材と壁の乾燥具合を考慮し、適切な貼り付けタイミングを選ぶことで、最適な効果を維持できます。

5. 防音ウレタンの効果的な活用法

防音ウレタンの特徴とその魅力

防音ウレタンは、優れた吸音性能と耐久性を兼ね備えた素材です。特に、振動を効果的に吸収し、音の伝わりを抑制する特性があります。また、軽量でありながら高い密度を持つため、壁面にしっかりと固定することが可能です。防音ウレタンは、ホームシアターや音楽スタジオだけでなく、一般的な居住空間でも幅広く活用されています。その柔軟性と効率性が、多くのユーザーに支持される理由です。

防音ウレタンの選び方のポイント

防音ウレタンを選ぶ際には、まず素材の厚さと密度を確認することが重要です。厚みがあるほど、吸音効果が高くなりますが、設置スペースや予算とのバランスも考慮する必要があります。また、防火性能や耐久性も選定ポイントとなります。さらに、取り付けが容易かどうか、メンテナンスのしやすさも考慮に入れることで、長期的な使用に適した防音ウレタンを選ぶことができます。製品の仕様書やレビューを参考にしながら、最適なものを選びましょう。

防音ウレタンの具体的な貼り方

防音ウレタンを壁に貼る際の具体的な手順は以下の通りです。まず、壁面を清掃し、ホコリや汚れを取り除きます。次に、防音ウレタンを必要なサイズにカットし、取り付け位置を測定します。両面テープや専用接着剤を使用して、防音ウレタンを壁に固定します。特に、角や隅の部分は確実に固定することで、吸音効果を最大限に引き出すことができます。最後に、全体を均一に押さえ、しっかりと固定したことを確認します。施工後は、吸音効果を確認し、必要に応じて追加の固定を行います。

参考URL: ぼうおん(ウレタン)について

6. DIY吸音材のアイデア

身近な素材を利用した吸音材の作り方

DIYで吸音材を作成する際には、身近な素材を活用することでコストを抑えつつ、効果的な吸音効果を得ることが可能です。例えば、古いタオルや布を利用して簡易的な吸音パネルを作る方法があります。布を適切なサイズにカットし、枠に固定することで手軽に設置できます。また、発泡スチロールや紙コップを再利用して、オリジナルの吸音素材を作成することも可能です。創造力を活かし、自分だけのオリジナル吸音材を作ることで、個性的な音響空間を実現できます。

デザイン性と機能性を両立させるアイデアを紹介

吸音材は機能性だけでなく、デザイン性も重視することで、インテリアの一部として取り入れることができます。例えば、カラフルなペイントを施した吸音パネルや、アート作品としてデザインされた吸音ボードを採用することで、部屋の雰囲気を損なわずに音響環境を改善することができます。また、吸音材を組み合わせてモザイク状に配置することで、視覚的なアクセントを加えることも可能です。デザイン性と機能性を両立させることで、居心地の良い音響空間を創出しましょう。

7. 吸音材に関するよくある質問(Q&A)

効果がない場合の対処法とは?

吸音材を設置しても効果を感じない場合、以下の点を確認しましょう。まず、吸音材の配置が適切かどうかをチェックします。壁全体に均一に配置されていないと効果が薄れる可能性があります。次に、素材の選定が適切であるかを確認します。部屋の用途や音の種類に応じた素材を選ぶことが重要です。また、設置面の清掃や下地処理が不十分だと、吸音材の接着力が低下し、効果が発揮されない場合があります。必要に応じて再度設置を見直し、専門家に相談することも検討しましょう。

賃貸住宅での注意点を知っておこう

賃貸住宅で吸音材を設置する際には、事前に大家や管理会社の許可を得ることが重要です。特に、壁に穴を開けたり、接着剤を使用する場合は、元の状態に戻す必要が生じるため、許可が必要となります。また、賃貸契約書に記載されている規約を確認し、違反しないように注意しましょう。取り付け方法として、両面テープや一時的に固定できる方法を選ぶことで、退去時にも元の状態に戻しやすくなります。適切な対応を心がけ、トラブルを避けることが大切です。

吸音材のメンテナンス方法を理解する

吸音材の効果を長持ちさせるためには、定期的なメンテナンスが必要です。まず、吸音材に付着したホコリや汚れを定期的に掃除し、清潔な状態を保ちます。吸音材の表面は柔らかいブラシや掃除機を使用して優しく掃除することが推奨されます。また、湿気の多い場所では、防湿対策を行い、カビや湿気による劣化を防ぎましょう。必要に応じて、劣化した部分の交換や補修を行うことで、常に高い吸音効果を維持することができます。

8. まとめ

吸音材の導入は、快適な音響環境を実現するための効果的な手段です。適切な素材の選定や正確な設置方法を理解することで、自宅やオフィス、音楽スタジオなどで理想的な音響空間を作り出すことができます。DIYでも十分に実践可能なため、ぜひ挑戦してみてください。また、専門業者に相談することで、より高度な音響改善も実現可能です。吸音材の重要性を再認識し、快適な生活空間を手に入れましょう。

行動を促す: DIYに挑戦して、自分だけの快適な音響空間を作りましょう!もし難しいと感じた場合は、専門業者への相談も検討してみてください。

よくある質問

吸音材はどのくらいの厚さが必要?

吸音材の厚さは、部屋の用途や求める音響効果によって異なります。一般的には、厚さが厚いほど高い吸音効果を得られますが、設置スペースや予算も考慮する必要があります。例えば、リビングルームでは1~2センチ程度の吸音材で十分な場合が多いですが、音楽スタジオや映画館などでは3センチ以上の厚さが推奨されることもあります。具体的なニーズに応じて、適切な厚さを選びましょう。

自分で貼るのが難しい場合はどうすれば良い?

吸音材の貼り付けが難しいと感じる場合、専門の施工業者に依頼することを検討しましょう。プロの技術を利用することで、確実かつ効率的に吸音材を設置できます。また、業者によっては、設置後のメンテナンスサービスも提供している場合があります。DIYに自信がない場合や、大規模な音響改善を行いたい場合は、専門家の力を借りることで、満足のいく結果を得ることができます。

防音と吸音の違いを教えて?

防音と吸音は、音響環境を改善するための異なるアプローチです。防音は、外部からの音の侵入や内部からの音漏れを防ぐための対策であり、主に音の遮断を目的とします。これに対して、吸音は室内での音の反響やエコーを抑えるための対策であり、音の吸収を目的としています。具体的には、防音には遮音材や防音壁が使用され、吸音にはウレタンフォームやグラスウールが使用されます。両者を適切に組み合わせることで、より効果的な音響環境を整えることができます。

参考URL