なぜ「吸音材」が必要なのか?

ビデオ会議中に自分の声が妙に響いてしまい、相手に不快な印象を与えていないか心配になった経験はありませんか。あるいは、新しく導入したホームシアターシステムの音が硬く、長時間聞いていると疲れてしまうことはないでしょうか。リビングやダイニングで家族の会話や食器の音が反響し、落ち着かない空間になっていると感じることもあるかもしれません。これらの音響に関する悩みは、実は多くの現代の住環境に共通する課題です。

これらの問題の根本的な原因は、「反響音」にあります 。音は波として空気中を伝わり、壁、床、天井といった硬い表面にぶつかると反射します。この反射した音が何度も重なり合うことで、空間全体の音のエネルギーが増大し、音が濁って明瞭さを失い、不快な騒音として感じられるのです 。特に、近年の住宅やオフィスは気密性が高く、硬質な建材で構成されていることが多いため、反響音が発生しやすい環境と言えます。

この反響音を効果的に制御し、快適な音響空間を実現するための最も重要なツールが「吸音材」です。吸音材は、その名の通り、音のエネルギーを吸収し、熱エネルギーに変換することで反射音を抑制する役割を果たします 。その目的は、部屋から外への音漏れを防ぐこと(遮音)ではなく、あくまで部屋の「中」の音を調整し、クリアで聞き取りやすい環境を整えることにあります 。

しかし、いざAmazonで「吸音材」と検索すると、無数の製品が並び、専門用語が飛び交い、どれを選べば良いのか途方に暮れてしまう方がほとんどでしょう。「高密度」「難燃性」「ピラミッド型」といった言葉の意味を正確に理解し、自身の目的に合った製品を見つけ出すのは容易ではありません。

本ガイドは、そのような音響改善の第一歩でつまずかないための、最も包括的で信頼性の高い羅針盤となることを目指します。音響物理学の基本から、Amazonで販売されている具体的な製品の特性、そして賃貸住宅でも安心して実践できる設置方法まで、専門家の視点から徹底的に解説します。このガイドを最後まで読めば、あなたは混乱から解放され、自信を持って最適な吸音材を選び、効果的なDIYプロジェクトを成功させることができるでしょう。

防音の基本 -「吸音」と「遮音」の決定的違い

吸音材選びで最も多くの人が陥る失敗は、「吸音」と「遮音」の役割を混同してしまうことです。この違いを理解することが、時間とお金を無駄にしないための絶対的な第一歩です。このセクションで解説する知識は、効果的な防音対策を実現するための揺るぎない土台となります。

オンラインの製品リスト、特にECサイトでは、「防音」という言葉が非常に曖昧に使われている現状があります。本来は吸音機能しかない軽量なパネルが「防音シート」や「防音材」として販売されているケースが後を絶ちません 。これはユーザーの混乱を招き、購入後のミスマッチを引き起こす最大の原因です。例えば、「隣の部屋の話し声を止めたい」という目的で吸音材を購入しても、その効果はほとんどありません。なぜなら、その目的を達成するために必要なのは「吸音」ではなく「遮音」だからです。製品名に惑わされず、素材の物理的な特性(多孔質で軽量か、高密度で重いか)を見極めることが、賢い消費者になるための鍵となります。

吸音(Sound Absorption)とは?

「吸音」を理解するための最も分かりやすい例えは「スポンジ」です 。スポンジが水を吸収するように、吸音材は音のエネルギーを内部に取り込み、反射させないようにする働きをします 。

具体的には、吸音材の多くは「多孔質」と呼ばれる、無数の小さな穴や連続した気泡を持つ構造をしています 。音がこの穴に入り込むと、内部で拡散し、素材の繊維との摩擦や粘性抵抗によって音のエネルギーが熱エネルギーに変換されます 。これにより、壁に当たって跳ね返ってくるはずだった音の力が弱まるのです。

- 目的: 部屋の「内部」の反響音やエコーを減らし、音の響きを調整すること 。

- 役割: 音を「吸収」して消すアプローチ 。

- 主な材料: ウレタンスポンジ、ポリエステル繊維、グラスウールなど、軽量で柔らかい素材 。

遮音(Sound Insulation)とは?

一方、「遮音」のイメージは「コンクリートの壁」や「ガラスのコップ」です 。壁が波を防ぐように、あるいはコップが水を堰き止めるように、遮音材は音を物理的に「反射」させて、向こう側へ透過させないようにする働きをします 。

遮音性能は、その材料の「質量(重さ)」と「密度」に大きく依存します。重くて密度の高い材料ほど、音のエネルギーを跳ね返す力が強くなり、音を透過しにくくします 。

- 目的: 部屋から「外部へ」の音漏れを防いだり、外部からの騒音の侵入を防ぐこと 。

- 役割: 音を「遮断」して止めるアプローチ 。

- 主な材料: 石膏ボード、鉛シート、鉄板など、高密度で重い素材 。

防音(Soundproofing)とは?

「防音」とは、これら「吸音」と「遮音」を組み合わせた、より包括的な対策を指す言葉です 。本格的な防音室や静かな環境を実現するためには、吸音と遮音、両方のアプローチが不可欠です。

なぜなら、遮音材だけを壁に設置すると、音は確かに隣の部屋へは伝わりにくくなりますが、行き場を失った音は自室の中で激しく反射し、かえって反響音が大きくなってしまうことがあるからです 。そこで吸音材の出番です。音源と遮音材の間に吸音材を設置することで、まず室内の反響音を吸収して音のエネルギーそのものを弱めます。そして、弱まった音を遮音材でブロックすることで、より効率的で効果的な防音が実現できるのです 。理想的な設置順序は、音源側から「吸音材 → 遮音材 → 壁」となります 。

あなたの目的はどっち?セルフチェックリスト

自分の目的が「吸音」なのか「遮音」なのかを判断するために、以下のリストを確認してみましょう。

- □ ビデオ会議で自分の声が響いて聞こえる → 主な目的:吸音

- □ 部屋で音楽を聴くと、音がぼやけて明瞭でない → 主な目的:吸音

- □ 楽器の練習をする部屋の響きを抑えたい → 主な目的:吸音

- □ 隣の部屋のテレビの音が聞こえてくる → 主な目的:遮音

- □ 道路を走る車の音がうるさい → 主な目的:遮音

- □ 自分の出す楽器の音や話し声が、隣の部屋や隣人に迷惑をかけていないか心配 → 主な目的:吸音 + 遮音

このチェックリストで、あなたがまず手に取るべきが吸音材なのか、あるいは遮音材との組み合わせを考えるべきなのかが明確になったはずです。Amazonで製品を探す際は、この目的意識を常に念頭に置いてください。

吸音材の選び方マスターガイド

自分の目的が「吸音」であることを確認できたら、次はいよいよ具体的な製品選びのステップに進みます。このセクションでは、専門家がコンサルティングを行うように、論理的な意思決定プロセスを通じて、あなたに最適な吸音材を見つけるための方法を5つのステップで解説します。

Step 1: 目的を明確にする

「吸音」という大きな目的の中でも、より具体的な利用シーンによって求められる音響効果は異なります。まずは、あなたがどのような音環境を実現したいのかを具体的にイメージしましょう 。

- テレワーク/ライブ配信: 主な目的は「言葉の明瞭度の向上」です。特に、平行する壁の間で音が往復して発生する「フラッターエコー」と呼ばれる不自然な響きを抑えることが重要になります。人の声は中高音域が中心なので、この帯域の吸音性能が高い素材が適しています 。

- 楽器練習/音楽制作: ここでの目的は「響きのコントロール」です。反響を抑えすぎると、音が響かず「デッド」な(生命感のない)音になってしまいます。適度な響きを残しつつ、不要な反響だけを取り除くバランスが求められます。中音域から高音域のコントロールが中心となります 。

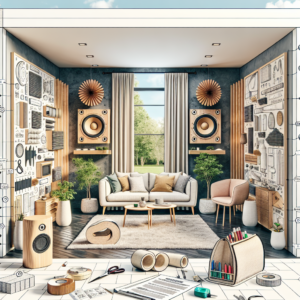

- ホームシアター/オーディオ鑑賞: 映画のセリフや音楽の細部まで聴き取るための「正確なリスニング環境の構築」が目的です。スピーカーから出た音が壁や天井で反射して直接耳に届く「一次反射音」を管理することが非常に重要です。また、低音域が過剰に響く「ブーミング」という現象を抑えるために、厚みのある高密度な吸音材や、専門的な「ベーストラップ」が必要になる場合もあります 。

- リビング/オフィス空間: 「生活騒音や環境音の低減による快適性の向上」が目的です。話し声や食器の音、キーボードの打鍵音などが反響するのを抑え、全体的に落ち着いた空間を作ります。天井や広い壁面をカバーすることで効果が得られます 。

Step 2: 素材を理解する

AmazonでDIY向けに販売されている吸音材のほとんどは、「多孔質型」に分類されます 。ここでは、代表的な3つの素材の特徴を理解しましょう。

- ウレタンフォーム (Urethane Foam): 最も手頃で一般的な素材です。軽量で加工しやすく、特に中音域から高音域にかけて高い吸音性能を発揮します 。表面積を増やすためにピラミッド型や波型に加工されている製品が多いのが特徴です 。 注意点: 密度が低い製品は効果が限定的です。また、素材の特性上、直射日光(紫外線)で劣化しやすく、難燃処理が施されていない安価な製品は火災のリスクがあるため注意が必要です 。

- ポリエステル繊維 (Polyester Fiber): 近年、DIY市場で主流となっている素材です。「フェルトボード」や「吸音パネル」として販売されています。ペットボトルのリサイクル繊維から作られることが多く、環境に優しいのが特徴です 。ウレタンフォームよりも耐久性が高く、グラスウールのような細かい繊維の飛散がないため、安全で扱いやすいです。カラーバリエーションが豊富で、インテリアとしても活用できます 。

- グラスウール/ロックウール (Glass Wool / Rock Wool): 建築現場で断熱材としても使われる、非常に高性能なプロ向けの吸音材です 。幅広い周波数帯域で優れた吸音率を誇ります。 注意点: 素材がガラス繊維や鉱物繊維のため、素手で触るとチクチクとした刺激を感じることがあります 。そのため、DIYで露出させて使用するよりは、布で覆ったり壁の内部に充填したりするのが一般的です。ただし、近年では表面を加工して安全に扱えるようにした製品も登場しています。

これらの素材選択は、性能だけでなく、コストや設置のしやすさにも直結します。例えば、低予算で手軽に始めたい場合はウレタンフォームが選択肢になりますが、これは軽量なため虫ピンなどの簡易的な方法で設置可能です。一方で、より本格的な低音対策を求めるなら高密度のグラスウールなどが必要になりますが、これらは重く、より頑丈な取り付け方法が求められる、というように、予算、性能、設置方法は密接に関連しています。

表3.1: 主要吸音材の素材別比較表

| 素材 (Material) | 主な特徴 (Key Feature) | 得意な周波数帯 (Effective Frequencies) | 耐久性 (Durability) | 安全性/扱いやすさ (Safety/Handling) | コスト (Cost) | おすすめの用途 (Recommended Use Case) |

| ウレタンフォーム | 軽量で安価、加工しやすい。ピラミッド型など形状が豊富。 | 中高音域 | 低(紫外線で劣化) | 中(難燃性の確認が必須) | 低 | 手軽なDIY、配信ブース、話し声の反響対策 |

| ポリエステル繊維 | 安全で扱いやすい。耐久性が高く、カラーが豊富でデザイン性に優れる。 | 中高音域 | 高 | 高(繊維飛散なし、低ホルムアルデヒド製品多し) | 中 | リビング、オフィス、子供部屋、デザイン性を重視する空間 |

| グラスウール/ロックウール | 非常に高い吸音性能。断熱性も兼ね備える。プロ仕様。 | 低音域~高音域 | 高 | 低(取り扱いに注意が必要、要保護) | 中~高 | 本格的な音楽スタジオ、オーディオルーム、壁内充填 |

Step 3: スペックを読み解く

吸音材の効果を左右する最も重要な2つの数値が「厚さ」と「密度」です。製品名や見た目だけでなく、これらのスペックを正しく理解することが、後悔しない選択につながります。

- 厚さ (Thickness): 吸音材の厚さは、特に「低音域」の吸音性能に直接影響します 。音は波であり、周波数が低い(音が低い)ほど波長が長くなります。この長い波長の音エネルギーを吸収するためには、それ相応の厚みが必要になる、というのが基本原理です 。例えば、厚さ1cmの薄いパネルは高音のキンキンした響きには有効ですが、男性の低い声やベースの音のような低音域にはほとんど効果がありません。一方、厚さ5cmのパネルは、より低い周波数まで効果的に吸収することができます 。一般的な話し声や音楽の反響を抑えたい場合は、最低でも2.5cm、できれば5cm以上の厚さを目安にすると良いでしょう。

- 密度 (Density – 単位: kg/m3): 密度は、材料内にどれだけ繊維が詰まっているかを示す数値です。この密度が音のエネルギーを熱に変換する際の「抵抗」の度合いを決めます 。

- 密度が低すぎる場合: 音が抵抗を受けずに素通りしてしまい、十分な吸音効果が得られません。

- 密度が高すぎる場合: 材料の表面が硬くなりすぎて音を反射してしまい、特に高音域の吸音率が低下することがあります。 一般的なDIY用途では、ウレタンフォームやポリエステル繊維で24~48 kg/m3あたりがバランスの取れた選択肢とされています 。より高い性能を求める場合や、薄くても効果を出したい場合は、200 kg/m3といった超高密度のポリエステルパネルも有効な選択肢となります 。グラスウールやロックウールでは、80 kg/m3以上の高密度な製品が低音域の吸音に効果を発揮します 。

- 背後空気層 (Air Gap): これは少し上級テクニックですが、吸音パネルを壁に直接貼り付けるのではなく、壁との間に数cmの空気層を設けて設置すると、特に中低音域の吸音性能が劇的に向上することが知られています 。同じ材料でも設置方法を工夫するだけで、より高い効果を引き出すことができるのです。

Step 4: 安全性を確認する

特に室内で使用する吸音材は、安全性をおろそかにしてはいけません。確認すべきは「難燃性」と「健康への影響」です。

- 難燃性 (Fire Retardancy): 万が一の火災に備え、室内で使用する材料は燃えにくい性質を持っていることが極めて重要です 。特に安価なウレタンフォームの中には、非常に燃えやすいものも存在します。製品説明に「難燃性」や「自己消火性」(火元から離れると自然に消火する性質)といった記載があることを必ず確認してください 。「不燃」(燃えない材料)はさらに厳しい基準で、グラスウールや金属系パネルなどがこれに該当します 。

- 健康への影響 (Health Impact): シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒドなどの揮発性有機化合物(VOC)を放出しないかどうかも重要なチェックポイントです。ポリエステル繊維を原料とする製品の中には、接着剤を一切使用せず、低ホルムアルデヒドであることを謳ったものが多く、子供やペットがいる家庭でも安心して使用できます 。グラスウールのように取り扱いに注意が必要な素材とは対照的です。

Step 5: デザインで選ぶ

吸音材は壁や天井に設置するため、部屋のインテリアに大きな影響を与えます。機能性だけでなく、デザイン性も考慮して選びましょう 。かつての吸音材は黒やグレーの無機質なものがほとんどでしたが、現在では状況が大きく変わっています。

高密度のポリエステル繊維パネルは、豊富なカラーバリエーションが魅力です。正方形や六角形といった形状を組み合わせて、壁を彩るアクセントウォールとして活用することもできます 。また、表面に木目調の仕上げを施した製品もあり、高級感を演出しながら吸音効果を得ることが可能です 。音響性能とインテリアデザインを両立させることで、より満足度の高い快適な空間づくりが実現します。

Amazonで買える!専門家厳選おすすめ吸音材レビュー

ここまでの選び方のポイントを踏まえ、Amazonで実際に購入可能で、かつ評価の高い代表的な吸音材を専門家の視点でレビューします。これらの製品は、メーカー公表のスペック、音響学的な原則、そして多数のユーザーレビューを総合的に分析して選定しました。各カテゴリを代表する製品を知ることで、あなたの目的に合った製品がより具体的に見えてくるはずです。

4.1 コスパ重視のDIY向け:ウレタンフォーム&フェルトボード

手軽に、そして低予算で反響音対策を始めたい方に最適なカテゴリです。主に話し声や高音域の響きを抑えるのに効果的です。

- YOPIN ピラミッド型吸音材

- 分析: DIY吸音材の定番とも言えるエントリーモデルです。密度25 kg/m3、厚さ5cmというスペックは、この価格帯のウレタンフォームとしては十分な性能を持ち、中音域の吸音に効果を発揮します 。表面をピラミッド形状にすることで吸音面積を増やし、効率を高める工夫がされています 。ユーザーレビューでも、書斎や配信スペースの反響音低減に効果があったという声が多く見られます 。

- 注意点: 最大の注意点は、製品が圧縮された状態で届くことです。開封後、水に10~15分浸してから軽く絞り、完全に乾燥させることで本来の厚みと形状に復元します。この一手間を知らないと「薄くて効果がない」と誤解してしまう可能性があります 。また、開封直後は特有の化学的な匂いがすることがありますが、時間とともに薄れていきます 。難燃性が謳われていますが、火元には十分注意が必要です 。

- SOHAPI 高密度フェルトボード

- 分析: デザイン性と安全性を両立させた、現代のDIYシーンで人気の高い製品です。素材は高密度(200 kg/m3)のポリエステル繊維で、これにより厚さ9mmという薄さを実現しながらも、十分な吸音効果を発揮します 。ウレタンフォームに比べて火災や有害物質のリスクが格段に低く、安全性が高いのが大きなメリットです 。豊富なカラーバリエーションと、カッターで簡単にカットできる加工性の良さも魅力。レビューでは、その見た目の良さと設置の手軽さが高く評価されています 。

- 注意点: 高密度とはいえ、9mmという薄さでは重低音のような低い周波数の吸収には限界があります。話し声や一般的な音楽の反響音対策には非常に有効ですが、本格的なホームシアターの低音対策には力不足です。

4.2 デザイン性と高性能を両立:高密度ポリエステルパネル

インテリアの一部として音響改善を取り入れたい方に最適なカテゴリ。性能と見た目の美しさを高いレベルで両立しています。

- 防音ファストラボ「hisoka」

- 分析: Amazonの吸音パネルカテゴリで非常に高い人気と評価を誇る製品です。SOHAPIと同様に、密度200 kg/m3、厚さ9mmの高密度ポリエステル繊維を素材としています 。パネルの角が45度にカット(面取り)されているため、複数枚を並べて貼った際に隙間なく、美しい仕上がりになるのが特徴です 。レビューでは、テレビの音声がクリアになった、会話の響きが和らいだといった効果に加え、部屋がおしゃれになったという声が多数寄せられています 。断熱効果による冷暖房効率の向上も謳われています 。

- 注意点: この製品の特筆すべき点は、メーカーが「これは吸音材であり、遮音材ではありません」と明確に区別し、本格的な防音には同社の遮音シート「saegiri」との併用を推奨している点です 。この誠実なマーケティング姿勢は、製品の信頼性を高める大きな要因と言えるでしょう。

4.3 安全・安心を最優先に:環境配慮型吸音材

小さなお子様やペットがいるご家庭、化学物質に敏感な方に最もおすすめしたいカテゴリです。

- 東京防音「ホワイトキューオン」

- 分析: 安全性を最優先するなら、まず検討すべき製品です。原料は100%リサイクルポリエステル繊維で、製造過程で接着剤を一切使用していないため、ホルムアルデヒドなどの有害物質を放出しません 。グラスウールと違って素手で触ってもチクチクせず、子供やペットが触れても安心です 。厚さ10mmの薄いものから50mmの厚いものまで、様々なサイズと密度がラインナップされており、用途に応じて選べる汎用性の高さも魅力です 。レビューでは、その安全性と扱やすさに加え、ピアノの反響音対策や窓際の騒音・断熱対策での効果が高く評価されています 。

- 注意点: 「hisoka」のような硬質なパネルではなく、柔らかい繊維の集合体です。そのため、壁に立てかけることはできますが自立はしません 。設置にはピンやテープ、あるいは突っ張り棒などでの固定が必要です。また、見た目は真っ白な綿のような素材なので、インテリア性を求める場合は布を巻くなどの工夫が必要になるかもしれません 。

4.4 本格的な性能を求めるなら:準工業グレード吸音材

趣味の部屋や作業環境に、より高いレベルの音響性能を求める方のためのカテゴリです。

- WAKI「QonPET」

- 分析: 新幹線や建設機械の騒音対策といった工業用途で開発された技術を家庭向けに応用した、非常に高性能な吸音材です 。高密度の極細繊維と特殊な表皮を組み合わせた特許取得の2層構造により、一般的な吸音材が苦手とする低周波音域まで含め、非常に幅広い周波数帯で優れた吸音性能を発揮します 。耐久性も高く、長期間にわたって性能を維持できるのも特徴です。

- 注意点: プログレードの性能を持つため、価格も他のDIY向け製品に比べて高価です。単なる話し声の反響を抑えるといった目的にはオーバースペックかもしれませんが、本格的なホームスタジオやオーディオルーム、あるいは機械騒音の対策を真剣に考えている場合には、価格に見合うだけの効果が期待できるでしょう 。

- イノアック「カームフレックスF2」

- 分析: OA機器や自動車部品など、様々な工業製品の内部で使われている、信頼性の高いウレタンフォームの業界標準品です 。密度25 kg/m3という安定したスペックと、UL-94 HF-1という確かな難燃規格を取得しているのが特徴で、安心して使用できます 。特に2000Hz以上の高周波騒音に対して優れた吸音性能を持ち、加工が非常に容易です 。

- 注意点: 通常、粘着テープなしの大きなシート状で販売されているため、装飾的なパネルというよりは、DIYでカスタム音響パーツを作るための「素材」としての側面が強い製品です 。機材の防音ボックスを自作したり、特定の箇所に合わせて精密にカットして使用したりする、本格的なDIYユーザー向けの選択肢と言えます 。

表4.1: Amazonおすすめ吸音材 総合比較表

| 製品名 (Product Name) | ブランド (Brand) | 素材 (Material) | 主要スペック (Key Specs) | 難燃性 (Fire Retardancy) | 長所 (Strengths) | 短所/注意点 (Weaknesses/Considerations) | 最適な用途 (Ideal Use Case) | 価格帯目安 (Price Range) |

| ピラミッド型吸音材 | YOPIN | ウレタンフォーム | 密度: 25 kg/m3, 厚さ: 5cm | 難燃性あり | 非常に安価でコスパが高い。中音域に効果的。 | 圧縮状態で届くため復元作業が必要。紫外線劣化。 | 予算を抑えたいDIY初心者、配信ブース | 低 |

| 高密度フェルトボード | SOHAPI | ポリエステル繊維 | 密度: 200 kg/m3, 厚さ: 9mm | 難燃性あり | デザイン性が高くカラー豊富。安全で扱いやすい。 | 薄いため低音域の吸音は限定的。 | インテリア重視、リビング、子供部屋 | 中 |

| 吸音パネル「hisoka」 | 防音ファストラボ | ポリエステル繊維 | 密度: 200 kg/m3, 厚さ: 9mm | 難燃性あり | 高い人気と評価。美しい仕上がり。断熱効果も。 | 低音域の吸音は限定的。遮音には別途対策が必要。 | デザインと性能の両立、テレビ周り、会話の反響対策 | 中 |

| ホワイトキューオン | 東京防音 | ポリエステル繊維 | 密度: 30 kg/m3, 厚さ: 50mmなど | 自己消火性あり | 非常に安全(低ホルムアルデヒド)。肌に優しい。 | 柔らかく自立しない。見た目がシンプル。 | 安全性最優先、子供・ペットのいる家庭、ピアノ周り | 中 |

| QonPET | WAKI | ポリエステル繊維 | – (特殊2層構造), 厚さ: 3cm/5cm | 難燃規格あり | 工業グレードの高性能。低音域にも効果的。耐久性抜群。 | 価格が高い。オーバースペックになる場合も。 | 本格的な音楽・オーディオ環境、機械騒音対策 | 高 |

| カームフレックスF2 | イノアック | ウレタンフォーム | 密度: 25 kg/m3, 厚さ: 1cm~ | 難燃規格(UL-94)あり | 業界標準の信頼性。高周波に強い。加工が容易。 | 素材売りであり、DIYの知識が必要。 | 防音ボックス自作、機材の内部吸音 | 低~中 |

賃貸でも安心!壁を傷つけない吸音材の設置方法

吸音材の性能を最大限に引き出し、かつ退去時のトラブルを避けるためには、適切な場所に、適切な方法で設置することが不可欠です。特に賃貸住宅にお住まいの方にとって、「壁を傷つけずに原状回復できるか」は最大の関心事でしょう。このセクションでは、その不安を解消するための具体的な設置方法を解説します。

原則1: 場所がすべてを決める

やみくもに壁一面に吸音材を貼るのは、非効率的でコストもかかります。音響改善の鍵は、効果的な場所に「狙って」設置することです。最も重要な場所は「一次反射点」と呼ばれます 。

一次反射点とは、スピーカーや自分の口といった音源から出た音が、最初に壁や天井、床に反射して、耳に届くポイントのことです。この最初の反射音をコントロールすることが、音の明瞭度を向上させる上で最も効果的です 。

- 簡単な一次反射点の見つけ方(ミラーテクニック):

- いつも音楽を聴いたり、話したりする定位置に座ります。

- 友人や家族に手鏡を持ってもらい、あなたの周りの壁(左右、正面)に沿ってスライドさせてもらいます。

- 鏡の中にスピーカーや自分の顔が見えた場所、そこが一次反射点です。

- これらのポイントに印をつけ、まずはそこから吸音材を設置していきましょう。

このターゲットを絞ったアプローチにより、最小限のパネルで最大の効果を得ることが可能になります。

設置方法1: 虫ピン – 賃貸DIYの救世主

軽量なポリエステル繊維パネル(「hisoka」やSOHAPIなど)を設置する際に、最も推奨されるのが「虫ピン」を使用する方法です 。

- なぜ有効か: 虫ピンの針は非常に細いため、日本の住宅で一般的な石膏ボードの壁に刺しても、抜いた後の穴がほとんど目立ちません 。画鋲と比べて穴が格段に小さいため、原状回復が非常に容易です。

- 設置方法:

- T字型の頭を持つ虫ピンを用意すると、指で扱いやすくなります 。

- 吸音パネルの四隅を、壁に向かってしっかりと押し込みます。パネル自体は軽量なので、四隅だけで十分に固定できます 。

- 壁が硬い場合は、小さなゴムハンマーなどで軽く叩くとスムーズに入ります。

設置方法2: 「マスキングテープ + 強力両面テープ」の合わせ技

虫ピンが使えない壁や、もう少ししっかりと固定したい場合に有効なのが、この組み合わせです。壁紙を強力な粘着剤から守るための賢い方法です。

- なぜ有効か: この方法の核心は、壁紙に直接強力なテープを貼らないことにあります。まず、壁紙に粘着力の弱いマスキングテープを貼り、その「上から」強力な両面テープを貼ることで、壁紙を保護する「犠牲層」を作ります。剥がす際はマスキングテープごと剥がせば、壁紙を傷つけるリスクを大幅に低減できます 。

- 設置方法:

- 壁のホコリや油分をきれいに拭き取ります。

- 吸音材を貼りたい位置に、幅広の高品質なマスキングテープ(例: 3M、Nitto製など)を貼ります 。

- マスキングテープの上に、ウレタンフォームや凹凸面にも使える強力な両面テープ(例: Nitto 5000NS、3M VHBシリーズなど)を貼り付けます 。

- 両面テープの剥離紙を剥がし、吸音パネルを強く圧着させます。

- 重要な警告: 安価な吸音材に付属している両面テープは粘着力が弱いことが多く、翌日には剥がれ落ちてしまうケースが頻発しています。別途、信頼性の高い両面テープを用意することを強く推奨します 。また、この方法は壁紙の塗装や材質によっては、マスキングテープでも剥がれてしまう可能性があるため、必ず目立たない場所で試してから本格的に作業してください。

このように、設置方法は選ぶ吸音材によって制約を受けます。虫ピンを使いたいのであれば、必然的に軽量なポリエステルパネルやウレタンフォームが選択肢となります。これらの素材は中高音域の反響対策には非常に有効ですが、低音域のコントロールには限界があります。もし、より重くて厚い、低音域に効果的な吸音材(高密度グラスウールなど)を使いたい場合は、虫ピンでは支えきれないため、スタンドを立てる、あるいはより本格的な固定方法を検討する必要が出てきます。このトレードオフを理解することが、現実的な計画を立てる上で重要です。

避けるべき方法: スプレーのり

スプレーのりは非常に強力な接着力を持ちますが、一度貼り付けると剥がすことはほぼ不可能です。無理に剥がそうとすると壁紙ごと破壊してしまいます 。また、使用時には接着剤が霧状に飛散し、十分な換気と養生が必要になるなど、手間もかかります 。持ち家での恒久的な設置や、下地を気にしない場合にのみ使用を限定すべき方法です。

よくある質問 (FAQ)

Q1. 吸音材を貼れば、隣の部屋からの音は聞こえなくなりますか?

A: いいえ、聞こえなくはなりません。これは最も多い誤解です。吸音材はあなたの部屋の「中」の反響音を減らすためのものであり、音を「遮る」効果は限定的です。隣の部屋からの音(透過音)を防ぐためには、重くて密度の高い「遮音材」が必要です。最良の結果を得るためには、吸音材と遮音材の両方を組み合わせることを検討してください 。

Q2. 部屋の壁、どれくらいの面積に貼れば効果がありますか?

A: 目的によって異なります。スピーカーの一次反射点をピンポイントで対策する場合は、壁面積の10~20%程度のカバーでも効果を感じられます。響きやすい部屋全体の反響を抑えたい場合は、まず平行する壁の片側、あるいは隣り合う2面の壁の25~30%程度をカバーすることから始めるのが一般的です。これにより、フラッターエコーを効果的に防げます。音楽スタジオのような理想的な環境を目指す場合は、壁の70%以上を覆うことが推奨されることもあります 。重要なのは、少しずつ試しながら効果を確認し、必要に応じて追加していくことです。

Q3. カーテンやカーペットにも吸音効果はありますか?

A: はい、あります。ただし、その効果は主に高音域に限られます。厚手のカーテン、毛足の長いカーペット、布張りのソファなどは、すべて多孔質の吸音材として機能します 。これらは部屋のキンキンとした響きを和らげるのに役立ちますが、中低音域のコントロールにおいては、専用の吸音パネルの代わりにはなりません。音響改善計画における、有効な「補助的」手段と考えるのが良いでしょう。

Q4. 届いたウレタンスポンジが圧縮されていて戻らない時はどうすればいいですか?

A: これは輸送コストを抑えるための一般的な梱包方法であり、製品の不具合ではありません。最も確実な復元方法は、パネルを10~15分ほど水に浸し、優しく水を絞った後、風通しの良い場所で完全に自然乾燥させることです 。ドライヤーの冷風などで乾燥を早めることもできます。湿ったまま壁に貼り付けないように注意してください 。

まとめ – 最適な吸音材で快適な音響空間を手に入れる

本ガイドを通じて、Amazonで吸音材を選ぶ際に必要な知識と具体的な手順を網羅的に解説してきました。複雑に見えた吸音材の世界も、基本原則を理解すれば、自信を持って最適な選択ができるようになります。

最後に、快適な音響空間を実現するための最も重要なポイントを再確認しましょう。

- 「吸音」と「遮音」の違いを理解する: 自分の目的が部屋の「響き」を抑えること(吸音)なのか、音の「漏れ」を防ぐこと(遮音)なのかを明確にすることが、すべての始まりです。

- 目的に応じて選ぶ: テレワークでの会話の明瞭度向上、音楽鑑賞での音質改善など、具体的なゴールによって選ぶべき吸音材は変わります。

- スペックを重視する: 製品名やデザインだけでなく、「厚さ」と「密度」という2つの数値を必ず確認してください。特に低音対策には厚さが不可欠です。

- 安全性を最優先する: 室内で使用する以上、「難燃性」の表示は必須です。小さなお子様やペットがいる場合は、低ホルムアルデヒドの製品を選びましょう。

- 賃貸では設置方法を工夫する: 壁を傷つけない「虫ピン」や「マスキングテープ+両面テープ」のテクニックを駆使すれば、安心してDIYに取り組めます。

これであなたは、専門家と同等の知識を持って、Amazonの膨大な商品群の中から自分にぴったりの一枚を見つけ出す準備が整いました。

次に行うべきアクションは明確です。まず、セクション2のチェックリストでご自身の目的を再確認してください。次に、セクション4の総合比較表を参考に、目的と予算に合った製品候補をいくつか選びます。そして最後に、セクション5の設置ガイドに従って、効果的かつ安全に取り付け作業を行う。このステップを踏むことで、あなたの部屋は、これまでとは比べ物にならないほど快適でクリアな音響空間へと生まれ変わるはずです。