あなたの声の最大の敵は「部屋」そのもの – 「部屋鳴り」を制圧する方法

完璧な高音、理想的なフレージングで歌い上げたはずが、録音を聴き返すと声が遠く、ぼわぼわと響き、まるでお風呂場で歌っているかのように聞こえる。この frustrating な問題は「部屋鳴り」と呼ばれ、優れたパフォーマンスと高品質な録音を隔てる最大の障害です 。

「部屋鳴り」とは、声が部屋の硬い表面(壁、床、天井)で反射し、その反響音がマイクに声と一緒に収録されてしまう現象を指します 。この不要な響きは録音を不明瞭にし、プロフェッショナルなサウンドから遠ざけてしまいます。

目指すべきは「デッドな音」です。これは、部屋の反響が最小限に抑えられた、クリーンなボーカルトラックを指します 。デッドな音源は、いわば白紙のキャンバスです。ミキシングの段階でプロ品質のリバーブ(残響)を加えることはいつでも可能ですが、一度録音されてしまった部屋の不快な反響音を後から完全に取り除くことは極めて困難です 。つまり、デッドな音で録音することは、制作者に最大限の創造的自由を与えるのです。

本ガイドでは、専門家のアドバイスと実際のユーザーレビューに基づき、予算や住環境に関わらず部屋鳴りをコントロールし、ボーカル録音の品質を飛躍的に向上させるための包括的なステップバイステップの計画を提示します。

第1章:最もよくある間違い:「吸音」と「遮音」の違いとは?

音響対策を始める前に、根本的でありながら頻繁に誤解されている「吸音」と「遮音」の違いを理解することが不可欠です。これにより、正しい期待値を設定し、自身の問題に適した解決策に投資することができます。

吸音(Sound Absorption)

吸音の目的は、部屋の「内部」の音をコントロールすることです。壁や天井などで音が反射するのを防ぎ、響きを抑える役割を果たします 。ウレタンフォームやグラスウールのような多孔質の素材が音のエネルギーを「捕らえ」、微量の熱エネルギーに変換することで、音が部屋の中に戻ってくるのを防ぎます 。

「歌ってみた」の録音品質向上においては、この「吸音」が主目的となります。不要な反射音を吸収することで、ミキシングしやすいクリアでデッドなサウンドが実現できます 。

遮音(Soundproofing / Sound Insulation)

一方、遮音の目的は、部屋から「外部へ」の音漏れや、外部からの騒音の侵入を防ぐことです 。コンクリートや石膏ボード、重量のあるシートなど、高密度な素材が音のエネルギーを物理的に跳ね返し、壁を透過するのを防ぎます 。

これは近隣住民への配慮には重要ですが、部屋の「中」で録音される音の品質を改善するものではありません。それどころか、吸音材なしで遮音材だけを使用すると、室内の音の反射が増え、部屋鳴りをかえって悪化させてしまう可能性があります 。

プロの音響設計では、これら二つを組み合わせて使用します。例えば、壁の構造として、外部からの音を遮る「遮音層」と、室内の反響を抑える「吸音層」を設けるのが一般的です 。しかし、「歌ってみた」の録音クオリティ向上という特定の目標においては、まず最優先で取り組むべきは「吸音」です。目標の不一致は、コストの無駄遣いだけでなく、音響環境の悪化という最悪の結果を招きかねません。録音品質の改善は室内の反響という内部の問題であり、その解決策は「吸音」にあることを明確に認識することが、成功への第一歩です。

第2章:最初のスタジオアップグレードは無料:費用をかける前の基礎テクニック

吸音材を購入する前に、知識とテクニックだけで音質を大幅に改善することが可能です。ここでは、すぐに実行可能で費用のかからない、効果的なステップを紹介します。

配置の力(マイキング)

最も効果的な無料テクニックは、壁から離れることです。壁は反射音の主要な発生源であり、壁に向かって、あるいはマイクを壁の近くに設置して歌うことは、反射音を確実に拾ってしまう行為です 。

マイクを部屋のできるだけ中央に配置し、壁から最低でも1m、理想的には2m離すようにしましょう 。壁に向かって歌うのではなく、部屋の中心に向かって歌うだけで、音質は大きく変わります 。

マイクとの距離をマスターする

録音品質は「直接音」と「反射音」の比率で決まります。口から直接マイクに届く音が「直接音」、壁などで反射してからマイクに届く音が「反射音」です。目標は、マイクが拾う直接音の割合を最大化することです。

口とマイクの距離が近いほど、直接音は部屋の反射音に対して相対的に大きくなります。これにより、録音の明瞭度が劇的に向上します 。目安として、コンデンサーマイクなら約15cm(拳2個分)、ダイナミックマイクならその半分程度の距離を意識しましょう 。ただし、近すぎると破裂音(「パ」行や「バ」行の音)や、低音が不自然に強調される近接効果が発生する可能性があるため注意が必要です。また、ゲイン(入力レベル)が高すぎたり、声が大きすぎたりすると音割れ(クリッピング)の原因となるため、本番前に必ずテスト録音を行い、入力レベルを調整することが重要です 。

「ブランケット要塞」スタジオ(DIY吸音)

柔らかく多孔質な素材は、すべて吸音材として機能します。身の回りにあるものを活用しましょう 。

録音エリアの周りにベッドやソファなどの柔らかい家具を配置し、マイクの周囲にクッションや枕を置くのも効果的です 。最も効果的なDIYテクニックは、ハンガーラックなどを使い、歌い手の「背後」に厚手の毛布や掛け布団、コートなどを吊るすことです 。これにより、マイクを通り過ぎた声が背後の壁で反射してマイクに戻ってくるのを防ぎます。床がフローリングの場合は、カーペットやバスタオルを敷くだけでも効果があります 。

これらの無料のテクニックを徹底するだけで、音響問題の大部分は解決可能です。わずかな労力で大きな改善を得られるため、吸音材の購入を検討する前に必ず実践しましょう。

第3章:吸音材の徹底解剖:最適な素材を選ぶ

吸音材の原理は、音波(空気の振動)が素材内部の無数の細かい穴や繊維に入り込み、内部での摩擦や抵抗によって音エネルギーが熱エネルギーに変換されることで、反射を防ぐというものです 。ここでは、宅録で一般的に使用される4つの主要な素材を比較検討します。

宅録スタジオ向け4大素材

1. ウレタンフォーム(ウレタンスポンジ)

多くのホームスタジオで見られる、ピラミッド型や楔(くさび)型のクラシックな吸音材です 。

- 長所: 一般的に最も安価で入手しやすいです。軽量でカッターでの加工も容易です 。

- 短所: 主に中高音域に効果があり、薄いパネルでは低中域の「こもり」にはあまり効果がありません 。日光に当たると時間とともに劣化し、ボロボロになることがあります 。難燃性でない製品もあり、安全性に注意が必要です 。耐久性も低い傾向にあります 。

2. ポリエステル繊維・フェルト

リサイクル素材から作られることも多い、圧縮されたポリエステル繊維を使用した現代的な選択肢です。東京防音の「ホワイトキューオン」や、デザイン性の高いOTTOのフェルトパネルなどがこれにあたります 。

- 長所: 繊維がチクチクせず、安全に扱えます 。多様な色や形状があり、インテリアとしても優れています 。環境にも優しい素材です 。

- 短所: 一般的なウレタンより高価な場合があります。標準的な薄いパネルでは低音域への効果は限定的です 。

3. グラスウール

プロのスタジオや建築で標準的に使用される、微細なガラス繊維から作られた素材です 。

- 長所: 広い周波数帯域で非常に高い吸音性能を発揮し、特に厚みがある場合に効果的です 。性能に対するコストパフォーマンスが非常に高いです 。素材自体が不燃性です 。

- 短所: 素手で触ると皮膚への刺激(チクチク感)があり、取り扱いには手袋やマスクが必要です 。室内で安全に使用するためには布で覆ったり木枠にはめたりする必要があり、DIYの手間とコストが増加します 。

4. ロックウール

グラスウールと似ていますが、玄武岩などの鉱物を溶かして作られます。高密度であることが特徴です 。

- 長所: 優れた断熱性と吸音性を持ちます。その密度から、特に低周波数域の吸音においてグラスウールより高い性能を示すことが多いです 。グラスウールよりも湿気に強いです 。

- 短所: グラスウールと同様の取り扱い上の注意(刺激性)が必要です 。一般的にグラスウールより重く、高価です 。

性能を左右する重要要素

- 厚み: 最も重要な要素です。波長の長い低音を吸収するには、より厚い素材が必要です。薄い5cm厚のウレタンパネルは中高音に対応できますが、低音の「こもり」を解消するには10cm以上の厚みを持つ高密度の素材が求められます 。

- 密度: 密度が高いほど、特に低周波数域での吸音性能が向上する傾向にあります。しかし、密度が高すぎると音を反射し始め、低すぎると音を透過してしまうため、バランスが重要です 。

表1:宅録向け吸音材の比較

| 特徴 | ウレタンフォーム | ポリエステル繊維・フェルト | グラスウール | ロックウール |

| 主な用途 | 予算重視の宅録、高域のフラッターエコー対策 | デザイン性重視、安全な家庭での使用 | DIYによる高性能パネル、プロスタジオ | ベーストラップ、広帯域の周波数コントロール |

| 得意な音域 | 中高音域 | 高音域 | 広帯域(特に中高音域) | 広帯域(特に低中音域) |

| 長所 | 低価格、軽量、加工が容易 | 安全(非刺激性)、デザイン性、環境配慮 | 高いコストパフォーマンス、不燃性 | 優れた低音吸収、耐湿性 |

| 短所 | 低音吸収が弱い、経年劣化、潜在的な火災リスク | ウレタンより高価、低音への効果が限定的 | 皮膚・呼吸器への刺激、木枠等での加工必須 | 皮膚・呼吸器への刺激、重い、高価 |

| 設置の容易さ | 非常に容易 | 非常に容易 | 困難(DIY前提) | 困難(DIY前提) |

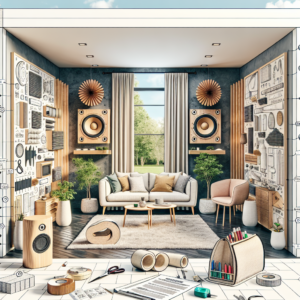

第4章:戦略的配置の技術:最小限の投資で最大限の効果を得る

吸音材を「どこに」設置するかは、「何を」設置するかと同じくらい重要です。ここでは、最小限のコストと労力で最も聴感上の改善を得るための、優先順位に基づいた配置戦略を解説します。

「一次反射面」の法則

最も問題となる反響は、音が最初に壁などに当たり、マイクに到達するものです。この「一次反射面」を処理することで、問題の大部分を解決できます 。

段階的配置プラン(重要度の階層)

- 最優先:歌い手の正面の壁 声が最初にぶつかる面です。この壁の処理は必須であり、最も大きな改善をもたらします 。パネルは自身の顔や口の高さに合わせて設置しましょう 。

- 優先度2:左右の壁 左右の壁からの反射は、ステレオイメージをぼやけさせ、「フラッターエコー」と呼ばれる「ビビビッ」という鳴き龍のような響きの原因となります 。歌う位置と正面の壁との中間あたりにパネルを設置するのが効果的です 。

- 優先度3:歌い手の背後の壁 マイクを通り過ぎた音は、背後の壁で反射し、マイクの背面(カーディオイドマイクの感度が低い部分)に入り込みます。このエリアを処理することで、録音のクリーンさがさらに向上します 。

- 優先度4(上級):天井と部屋の角 特に天井が低い部屋では、天井が主要な反射面となります 。部屋の角は、低周波エネルギー(ベース)が溜まりやすく、音の「こもり」の原因となります。これらの箇所を厚手のパネルや専用の「ベーストラップ」で処理することは、最高レベルの音響コントロールを目指す場合に有効です 。

どのくらいの面積をカバーすべきか?

全ての壁を覆う必要はありません。まずは少しずつ設置し、効果を耳で確認しましょう。宅録環境では、壁面積の25%から50%程度をカバーするのが良い目標とされています 。吸音しすぎると、不自然で居心地の悪い空間になってしまうこともあります 。まずは正面の壁に4〜9枚程度のパネルを設置し、必要に応じて追加していくのが賢明なアプローチです 。

音響処理には収穫逓減の法則が働きます。正しく配置された最初の数枚のパネルが最も大きな効果をもたらし、追加するパネルの効果は徐々に小さくなります。限られた予算で最大の効果を得るためには、優先順位に従って一次反射面から集中的に対策することが極めて重要です。

第5章:賃貸住宅向け設置ガイド:壁を傷つけない吸音材の貼り方

賃貸物件で最も懸念されるのは、壁を傷つけて敷金を失うことです。ここでは、原状回復が可能な、壁を傷つけない取り付け方法を具体的に解説します。

方法1:マスキングテープ+強力両面テープ

この方法は、壁を保護する層と、吸音材を固定する層を分けるのがポイントです。まず、壁紙を傷つけにくいマスキングテープ(養生テープ)を壁に貼り、その上から吸音材を保持するための強力な両面テープを貼ります 。

- 壁の接着したい位置を確認します。

- その位置に、品質の良いマスキングテープを貼ります 。

- マスキングテープの上に、強力な両面テープを貼り付けます 。

- 吸音材を両面テープにしっかりと押し付けて固定します。

注意点として、壁の材質によってはマスキングテープでも糊が残る可能性があるため、目立たない場所で試すことを推奨します 。また、吸音材に付属している安価な両面テープは粘着力が弱い場合があるため、別途購入する方が確実です 。

方法2:「虫ピン」の魔法

虫ピンは、昆虫標本などに使われる非常に細いピンです。一般的な石膏ボードの壁に刺した場合、抜いた後の穴が非常に小さく、ほとんど目立ちません 。

- 吸音材を壁に当てます。

- 吸音材の四隅から、少し斜めに虫ピンを壁に押し込みます。小さなゴムハンマーを使うと作業が楽です 。

- 軽量なパネルであれば、四隅を留めるだけで十分に固定できます。

この方法は石膏ボードの壁にのみ有効で、コンクリートや木の壁には使用できません 。

方法3:自立型および突っ張り式ソリューション

- 突っ張り棒: 強力な突っ張り棒を使い、ホワイトキューオンのような大きなパネルを壁に押し付けたり、厚手のカーテンや毛布を吊るしたりすることができます 。

- 面ファスナー(マジックテープ): 片面を吸音材に、もう片面を壁の保護層(マスキングテープなど)に貼り付けることで、取り外し可能なパネルとして使用できます 。

- 自立式パネル: 一部の製品は、壁に取り付ける必要がなく、スタンドが付属していたり、自立するように設計されています 。これは最も安全ですが、一般的にコストが高くなります。

第6章:「歌ってみた」機材ガイド:ユーザーレビューで選ぶ人気吸音材

ここでは、実際のユーザーレビューを基に、人気の吸音材製品をそれぞれの特徴とともに紹介します。

スタイリッシュな万能選手:OTTO

六角形の特徴的なデザインと豊富なカラーバリエーションで、インテリアの一部としても機能することが高く評価されています 。付属のテープで簡単に貼り付けられるため、賃貸住宅でも安心して使えるというレビューが多く見られます 。

性能面では、「音が柔らかくなる」「反響が減ってクリアになった」といった声があり、部屋の響きを適度に抑える効果が確認されています 。ただし、数枚の設置では効果を感じにくいという意見もあり、深刻な騒音問題や低音の処理には限界があるようです 。

- 主な仕様: 素材はポリエステル繊維とフェルト 。六角形や正方形など多様な形状があります 。

- 最適なユーザー: 性能と同等にデザイン性を重視し、手軽に部屋の響きを改善したいクリエイター。

スタジオの定番:SONEX & AURALEX

宅録におけるプロフェッショナルスタンダードと見なされているブランドです。パワフルで即効性のある吸音能力が特徴で、「猛烈に音を吸う」と評されるほどです 。これらの吸音材を設置することで、非常にデッドな音響環境が構築でき、モニタリングがしやすくなり、録音の細かな部分までチェックできるようになります 。

一方で、価格は比較的高価です 。素材(メラミンフォームやウレタンフォーム)は脆く、埃が付きやすいというデメリットも指摘されています 。設置には専用の接着剤が必要な場合が多く、その見た目も「インテリア」よりは「スタジオ機材」といった趣です。

- 主な仕様: SONEXはメラミンフォーム 、AURALEXはウレタンフォーム を使用。厚みがあるほど低音域の吸音性能が高まります 。

- 最適なユーザー: 最大限の音響性能を追求し、正確なモニタリング環境を構築したい本格的なクリエイター。

安全・シンプルな実力派:東京防音 ホワイトキューオン

最大の特徴は、リサイクルPETボトルから作られたポリエステル100%という素材です 。グラスウールのようなチクチク感がなく、子供やペットがいる環境でも安心して扱える点が繰り返し評価されています 。軽量で扱いやすいですが、厚いタイプはカットが難しいという声もあります 。

性能については、声やピアノ、家電製品の騒音まで、反響音やノイズを確実に軽減する効果が報告されています 。特に高音域に効果が高いとされています 。

- 主な仕様: 素材はポリエステル 。密度は約30kg/m³ 。415mm x 910mmなどのサイズで、厚みは10mmや50mmなどがあります 。

- 最適なユーザー: 安全性を最優先し、DIYで特定のスペースに合わせた吸音対策を行いたいクリエイター。

パネル以外の選択肢:リフレクションフィルターと簡易防音室

- リフレクションフィルター: マイクスタンドに取り付け、マイクの背後と側面を覆うことで反射音を物理的にブロックする機材です 。他の吸音対策と組み合わせることで、特に効果を発揮します 。Marantz ProfessionalのSound Shieldなどが推奨されています 。

- 簡易防音室: 「だんぼっち」や「おてがるーむ」のような、吸音材で囲まれた小さなボックスです 。歌い手を完全に囲むことで、非常にコントロールされた録音環境を提供します。スペースと予算が必要ですが、オールインワンの優れた解決策です。

市場には様々な製品が存在しますが、最適な選択は個々の優先順位によって決まります。見た目と手軽さを優先するならOTTO、純粋な音響性能を求めるならSONEXやAURALEX、安全性とDIYの自由度を重視するならホワイトキューオンが適していると言えるでしょう。

結論:クリアなボーカルを実現するためのアクションプラン

部屋の音響をコントロールすることは、「歌ってみた」作品のクオリティを向上させる上で最も効果的なステップです。重要な原則は、(1)「遮音」ではなく「吸音」に集中すること、(2)まず費用のかからないテクニックを習得すること、(3)吸音材は一次反射面に戦略的に配置すること、(4)自身の目標(性能、デザイン、安全性)に基づいて製品を選ぶことです。

以下に、予算に応じた段階的なアクションプランを提案します。

ゼロ予算プラン

- 行動: マイクを部屋の中央に移動させ、口から15cmの距離で歌い、背後に毛布や布団で「要塞」を築く。

- 期待される結果: 部屋鳴りが劇的に減少し、ボーカルトラックが格段にクリアになる。これだけで問題の70-80%は解決可能です。

スタータープラン(15,000円未満)

- 行動: ゼロ予算プランを実践した上で、手頃なポリエステル製(OTTOなど)またはウレタン製のパネルを6〜12枚購入する。賃貸でも安全な方法で、歌う位置の正面の壁に設置する。

- 期待される結果: 明らかにクリーンでプロフェッショナルなサウンドになる。フラッターエコーが大幅に抑制される。

本格派プラン(15,000円以上)

- 行動: 上記プランを実践し、さらに高性能なパネル(SONEX、AURALEX、厚手のホワイトキューオンなど)を追加購入し、左右の壁にも設置範囲を広げる。あるいは、高品質なリフレクションフィルター(sE Electronics RF-Xなど)を導入する。

- 期待される結果: プロのプロジェクトスタジオに匹敵する、非常にコントロールされたデッドな録音環境が実現し、ミキシングにおける自由度が最大化される。

手元にあるものから始め、可能な範囲で機材を追加し、その違いを自身の耳で確かめてください。あなたの声は、クリアに届けられる価値があります。