隣人との騒音トラブルは、日常生活において非常にストレスフルな問題です。特に都市部では、交通騒音や隣人からの音響問題が頻繁に発生し、心身の健康に悪影響を及ぼすことがあります。このような状況に直面した際、どのように対処すれば効果的に問題を解決できるのでしょうか。本記事では、騒音問題が引き起こすストレスの影響から具体的な解決策まで、包括的に解説します。まずは騒音問題の種類とその原因について理解し、次に騒音レベルの目安を知ることで、問題の深刻さを判断します。その後、初期対応として騒音の記録や対策方法を紹介し、隣人への苦情の伝え方や管理会社への相談方法について具体的なステップを提供します。さらに、これらの方法で解決しない場合に備えた法的手段についても詳しく説明します。最後に、騒音トラブルを未然に防ぐための日常的なコミュニケーション術や入居前のポイントも紹介。騒音問題に悩むすべての人が、快適な生活環境を取り戻すための実践的な知識を得られる内容となっています。この記事を読み進めることで、騒音問題に対する具体的なアプローチ方法を理解し、効果的な解決策を実行できるようになるでしょう。

騒音問題に悩むあなたへ

騒音問題は生活の質を大きく左右する重要な問題です。持続的な騒音はストレスの原因となり、心理的な負担を増加させるだけでなく、睡眠障害や集中力の低下など健康にも悪影響を及ぼすことがあります。また、家族や近隣との関係性にも亀裂が生じる可能性があり、長期的な人間関係に悪影響を与えることも少なくありません。この記事では、そんな騒音問題に対してどのようにアプローチするかを具体的に解説します。具体的な解決策としては、まず問題の特定と記録の方法から始まり、効果的なコミュニケーションの取り方、必要に応じた法的手段の検討など、多角的なアプローチを提案します。これにより、あなた自身が冷静に問題を分析し、最適な解決策を選択できるよう支援します。騒音問題が引き起こすストレスを軽減し、快適な生活環境を取り戻すための一助となることを目指しています。

騒音問題の種類とその原因

騒音問題にはさまざまな種類があります。代表的なものとしては、隣人からの生活音、楽器の演奏音、工事音、ペットの鳴き声などが挙げられます。生活音では、テレビの音量が大きい、足音が響くなどが原因となります。楽器の演奏音や工事音は、特定の時間帯に集中して発生するため、特に夜間や早朝などの静かな時間に行われると、周囲への影響が大きくなります。また、ペットの鳴き声も持続的な騒音となり得ます。さらに、交通騒音や隣接する商業施設からの音も大きな問題となることがあります。時間帯別に見ると、昼間の交通騒音は避けがたい一方で、夜間の音は住民の睡眠を妨げるため深刻な問題になります。これらの騒音問題を理解することで、具体的な対策を講じやすくなります。

騒音レベルの目安を知ろう

騒音レベルはデシベル(dB)で測定されます。一般的な生活音は約30〜40dB、会話は約60dB、工事音や音楽ライブは80dB以上に達することもあります。日本の環境基準では、住宅地での昼間の騒音基準は60dB、夜間は50dBと定められています。これを超える音量は法的に問題視される可能性があります。具体的な音の例を挙げると、静かな住宅街では会話の音が50dB前後、交通量の多い道路沿いでは70dB以上になることもあります。自宅での騒音レベルを正確に把握するためには、騒音計を使用することが有効です。また、法律で定められた基準を理解することで、適切な対処法を選択する際の判断材料とすることができます。

騒音問題への初期対応

STEP1: 騒音の記録を開始しよう

騒音問題を解決するための第一歩は、騒音の詳細な記録を取ることです。具体的には、騒音が発生する日時、時間帯、騒音の種類や音量、持続時間などを記録します。これにより、問題のパターンを把握し、対処の優先順位を決めることができます。また、将来的に法的手段を取る際にも、具体的な証拠として活用できます。記録は日記形式や専用のアプリを使用しても良いでしょう。証拠としての信頼性を高めるために、客観的なデータを集めることが重要です。

STEP2: 騒音源を特定するために

騒音の原因を正確に特定することは、効果的な対処法を見つけるために不可欠です。騒音がどの部屋から発生しているのか、具体的な原因(例えばエアコンの振動音や足音など)を特定します。場合によっては、防音対策を試みたり、専門家に依頼して音源を特定することも必要です。騒音源が明確でない場合は、専門の調査機関に依頼するか、周辺の環境を見直すことが求められます。

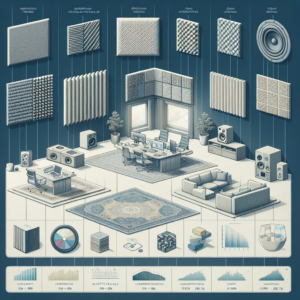

STEP3: 騒音対策を講じる

自分でできる騒音対策として、以下の方法が考えられます。まず、防音カーテンや窓用の二重ガラスを導入することで、外部からの音を遮断します。また、家具の配置を工夫し、音の反射を防ぐことも有効です。ラグやカーペットを敷くことで、足音や物音を吸収することができます。さらに、防音パネルを設置することで、騒音を軽減することが可能です。これらの対策を組み合わせることで、騒音レベルを効果的に下げることができます。

隣人への苦情の伝え方を学ぶ

STEP4: 直接的なコミュニケーション方法

騒音問題を解決するために、まずは隣人と直接コミュニケーションを取ることが重要です。冷静かつ丁寧な態度で話しかけることで、相手も防御的にならずに話を聞いてくれる可能性が高まります。具体的な例文としては、「最近音が大きくて困っています。少し音量を下げていただけますか?」といったように、具体的な問題点とお願いを伝えることが効果的です。また、感情的にならず、相手の立場も尊重する姿勢を見せることで、円滑な解決が期待できます。

STEP5: 管理会社・大家さんへの相談法

直接のコミュニケーションで解決しない場合、管理会社や大家さんに相談することが有効です。相談する際には、騒音の記録や対策を講じた証拠を準備しておくとスムーズに進みます。また、問題を具体的に説明し、適切な対応を依頼することが重要です。相談の際には、冷静な態度を保ち、感情的にならないよう心がけることがポイントです。管理会社や大家さんも、適切な対応を取るために必要な情報提供を行うことが求められます。

解決しない場合の対処法

STEP6: 内容証明郵便の送付方法

隣人との協議が不調に終わった場合、内容証明郵便を送付することが次のステップとなります。内容証明郵便は、法的な証拠として有効であり、正式な苦情として相手に伝える手段です。書き方としては、騒音の詳細、これまでの対応状況、今後の対応要求などを明確に記載します。また、送付前に専門家に相談することで、適切な内容と形式を確保することができます。

STEP7: 調停の利用を検討する

内容証明郵便でも解決しない場合、調停を利用することを検討します。調停は、第三者が介入することで、双方の意見を調整し合意を形成するプロセスです。調停を利用することで、法的手続きよりも迅速かつ費用を抑えた解決が期待できます。しかし、調停が必ずしも成功するわけではなく、相手の協力が得られない場合もあるため、メリットとデメリットを事前に理解しておくことが重要です。

STEP8: 訴訟に至る場合の準備

調停でも解決しない場合、最終手段として訴訟に至ることも考えられます。訴訟に備えるためには、騒音の記録や証拠を整備し、専門の弁護士に相談することが必要です。訴訟は時間と費用がかかるため、慎重に検討する必要がありますが、法的手段を取ることで、問題の根本的な解決が期待できる場合もあります。事前に法的手続きの流れや必要な書類を確認し、準備を進めることが重要です。

騒音トラブルを未然に防ぐために

騒音トラブルを未然に防ぐためには、入居前に騒音レベルや隣人の生活スタイルを確認することが重要です。物件選びの際には、防音性能や周囲の環境をしっかりとチェックしましょう。また、日常的に隣人と良好なコミュニケーションを保つことで、問題が発生した際にも迅速に対処することが容易になります。定期的な挨拶や雑談を通じて信頼関係を築いておくことが、トラブルの予防につながります。

よくある質問

Q1: 騒音の具体的な測定方法はありますか?

A1: はい、スマートフォン用のアプリや専用の騒音計を使用して、騒音レベルを正確に測定することが可能です。これにより、騒音の具体的なデシベル値を記録することができます。

Q2: 騒音トラブルが解決しない場合、すぐに法的手段に訴えるべきですか?

A2: まずは友好的なコミュニケーションを試み、その後管理会社や調停を利用するステップを踏むことをお勧めします。法的手段は最終手段として考えるべきです。

Q3: 防音対策を施す際におすすめの方法は何ですか?

A3: 防音カーテンや窓用の二重ガラス、家具の配置を工夫したり、防音パネルを設置することが効果的です。専門家に相談することで、最適な対策を見つけることができます。

まとめ

隣人の騒音トラブルは、日常生活に多大なストレスをもたらす問題です。しかし、適切な対応策を講じることで、快適な生活環境を取り戻すことが可能です。まずは騒音の記録を取り、問題の原因を特定した上で、冷静なコミュニケーションを心がけましょう。それでも解決しない場合は、法的手段を視野に入れることも必要です。また、日常的なコミュニケーションや入居前の確認を通じて、騒音トラブルを未然に防ぐ努力も大切です。諦めずに問題解決を目指し、より良い生活環境を築いていきましょう。