夜間にピアノを練習することは、音楽の上達に欠かせない一方で、騒音による近隣や家族とのトラブルの原因となることがあります。本記事では、夜間のピアノ練習における騒音問題を解決し、家族や近隣住民と良好な関係を維持しながら効果的に練習するための方法を詳しく解説します。防音対策のグッズ選びから練習方法の工夫、トラブルが起きた際の対処法まで、初心者から上級者まで役立つ情報を網羅しています。これらの対策を実践することで、安心してピアノの練習に励むことができ、音楽の楽しさを最大限に引き出す環境を整えることができます。

なぜ夜間のピアノ練習は問題になりやすいのか?

夜間のピアノ練習が問題になる主な理由は、音の伝わり方と時間帯の影響です。夜は静寂を求める人が多く、音がより一層耳に響きやすくなります。特に集合住宅では、壁を通じて音が隣人に伝わりやすく、騒音トラブルが発生しやすい環境です。実際に、夜間のピアノ練習によって近隣から苦情が寄せられるケースは少なくありません。ピアノの音は低音から高音まで幅広く、振動としても伝わるため、適切な防音対策が施されていないと、意図せず他人に迷惑をかける可能性が高まります。

夜間の音の感じ方と時間帯の影響

音は時間帯によって感じ方が大きく変わります。夜間は昼間に比べて周囲の音が少なく、微かな音でも気になることがあります。また、夜遅くまでのピアノ練習は疲労やストレスを増加させる要因となり、集中力の低下や練習効率の悪化を招くこともあります。このような環境下では、自分自身の演奏にも悪影響を及ぼす可能性があるため、時間帯の選定が非常に重要です。

集合住宅での騒音トラブルの実例

集合住宅では、壁や床を通じて音が隣人に伝わりやすいため、夜間のピアノ練習が原因で騒音トラブルに発展するケースが多く見られます。例えば、隣人からの苦情が繰り返し寄せられることで、最終的には管理組合や近隣住民との関係が悪化する可能性があります。また、騒音によるストレスが原因で家庭内の雰囲気が悪くなることも考えられます。これらのトラブルを回避するためには、事前の配慮と適切な対策が不可欠です。

ピアノの音の特性とは?

ピアノの音は低音から高音まで幅広く、振動としても伝わるため、壁や床を通じて他の部屋に音が響きやすい特性を持っています。特に、ペダルを使用する際の低音域は振動が大きく、音の伝わり方が一層強くなります。また、ピアノの種類や設置場所によっても音の特性は異なり、オルガン型ピアノやグランドピアノは特に音が大きく響きやすいです。このため、ピアノの種類や部屋の構造に応じた防音対策が求められます。

夜間のピアノ練習で絶対に守るべき3つのルール

夜間のピアノ練習をスムーズに行うためには、以下の3つのルールを守ることが重要です。これらのルールを実践することで、騒音によるトラブルを回避し、家族や近隣との良好な関係を維持しながら、効果的な練習を行うことができます。

練習時間帯の見直し:最適な時間とは?

ピアノの練習時間帯を見直し、周囲に迷惑をかけない時間を選ぶことが第一のルールです。一般的に、深夜や早朝の時間帯は避け、夜でも比較的静かな時間帯を選ぶと良いでしょう。また、週末や休日は練習時間を調整し、近隣住民への配慮を行うことが大切です。具体的には、午後8時以降の練習を控えるなど、周囲の生活リズムを考慮した時間設定が求められます。

練習頻度の調整:集中練習と分散練習のバランス

練習の頻度を適切に調整することで、騒音の影響を最小限に抑えることができます。集中して短時間練習するよりも、1日の中で何度かに分けて練習する方が、周囲への音の影響を軽減できます。また、練習の頻度を適切にコントロールすることで、体への負担を減らし、継続的な上達を目指すことが可能になります。特に、夜間は過度な練習を避け、質の高い練習を心掛けることが重要です。

周囲への配慮:挨拶とコミュニケーションの大切さ

近隣住民や家族に対して、ピアノ練習の予定を事前に伝えることは、良好な関係を維持するために欠かせません。挨拶を欠かさず、練習の時間や頻度について理解を求めることで、トラブルの発生を未然に防ぐことができます。また、騒音が気になる場合は、防音対策を強化することを伝えるとともに、相手の意見や要望にも耳を傾ける姿勢が大切です。コミュニケーションを大切にすることで、相互理解が深まり、快適な環境が整います。

【必須】効果的な騒音対策グッズ&方法

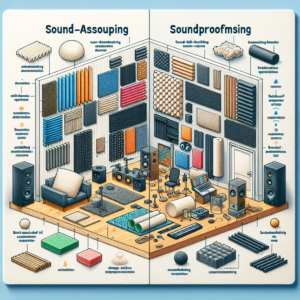

夜間のピアノ練習において、騒音を最小限に抑えるためには、適切な防音対策が不可欠です。ここでは、物理的な対策とデジタルな対策に分けて、効果的なグッズや方法を紹介します。これらを組み合わせて使用することで、騒音問題を効果的に解決することができます。

物理的な対策

防音マット:選び方と効果的な設置方法

防音マットは、ピアノの下に敷くことで振動を吸収し、音の伝わりを抑える役割を果たします。選ぶ際には、厚みや密度の高いものを選ぶと効果的です。設置方法としては、ピアノの下に均一に敷き、隙間なく設置することで最大限の効果を引き出します。また、防音マットは床材によっても効果が変わるため、床の材質に合わせて選ぶことが重要です。

吸音材:種類と使用法

吸音材は、壁や天井に取り付けることで音の反射を防ぎ、室内の音響環境を改善します。種類には、フォームパネルやグラスウール、スポンジなどがあり、それぞれの用途に応じて選ぶことができます。使用法としては、ピアノの周囲や共鳴しやすい場所に設置することで、音の拡散を防ぎ、騒音の漏れを防ぐことができます。

防音カーテン:選ぶ際のポイント

防音カーテンは、窓やドアの開口部に取り付けることで外部への音の漏れを防ぎます。選ぶ際には、重さや厚みのあるカーテンを選ぶことで、より効果的な防音が可能です。また、遮音効果の高い素材を使用したカーテンを選ぶこともポイントです。設置時には、開口部全体をカバーするように取り付けることで、隙間からの音漏れを防ぎます。

インシュレーター:効果と選び方

インシュレーターは、ピアノの下に設置することで振動を吸収し、音の伝わりを抑えるアイテムです。具体的には、ラバーパッドやゴム製のインシュレーターが一般的で、ピアノメーカーや楽器店で購入することができます。選ぶ際には、ピアノの重量やサイズに適したものを選び、均一に配置することで効果を最大限に引き出します。

弱音器/消音器:メリットとデメリット

弱音器や消音器は、ピアノの音量を調整するためのデバイスです。弱音器を使用することで、鍵盤を押した際の打鍵音を減少させ、静かな環境下での練習が可能になります。メリットとしては、簡単に音量を調整できる点が挙げられますが、デメリットとしては音質に若干の影響が出ることや、一部のモデルでは設置が難しい場合がある点です。

デジタルな対策

電子ピアノ/サイレントピアノの活用法

電子ピアノやサイレントピアノは、防音対策として非常に効果的です。特にサイレントピアノは、専用のヘッドフォンを使用することで、外部に音を漏らさずに練習できるため、夜間の練習に最適です。また、電子ピアノは音量を自由に調整できるため、周囲への配慮もしやすくなります。これらのデジタルピアノは、従来のアコースティックピアノと比べて価格も手頃なものが多く、初心者から上級者まで幅広く利用されています。

ヘッドホン/イヤホンの選び方

ヘッドホンやイヤホンを使用することで、ピアノの音を直接耳で聞くことができ、外部への音漏れを防ぎます。選ぶ際には、音質の良さはもちろん、遮音性や快適性にも注目することが重要です。特に長時間の練習を考えている場合は、耳への負担が少ないものを選ぶと良いでしょう。また、防音効果を高めるために、ノイズキャンセリング機能を備えたヘッドホンを選ぶこともおすすめです。

騒音を最小限にする練習方法

騒音を最小限に抑えつつ、効果的にピアノを練習するためには、練習方法自体を工夫することが重要です。以下では、指の訓練に集中するテクニックやペダルの使用を控える方法、そして弱音での演奏技術を磨くポイントについて詳しく解説します。

指の訓練に集中するテクニック

音を出さずに指の動きを鍛えることで、騒音を抑えながら練習が可能です。例えば、グリッサンドやスケールの練習を静かに行うことで、指の敏捷性や運指の正確さを向上させることができます。また、メトロノームを使用する際も音量を抑えるモードを活用し、リズム感を養うことができます。これにより、音を立てずに基礎的な技術を向上させることができます。

ペダルの使用を控える方法

ペダルの使用はピアノの音を豊かにしますが、同時に音量も増加させてしまいます。夜間の練習では、ペダルの使用を控えることで音量を抑えることが可能です。ペダルを使わない練習を意識することで、音のコントロール力が向上し、静かな演奏が身につきます。また、ペダルの替わりに指のテクニックを駆使して表現力を高めることも一つの方法です。

弱音での演奏技術を磨くポイント

弱音での演奏は、騒音を抑えるだけでなく、繊細な表現力を引き出すためにも重要です。弱音で演奏する際は、緩やかな強弱の変化やテンポの微調整に意識を向けることで、豊かな表現を実現することができます。また、手の重さや指の圧力をコントロールする技術を磨くことで、より精密な演奏が可能になります。これらの技術を習得することで、音量を抑えつつも美しい演奏を行うことができます。

それでも怒られたら?トラブルシューティング

万が一、夜間のピアノ練習によって家族や近隣から怒られてしまった場合でも、冷静に対処することで問題を円満に解決することが可能です。ここでは、トラブルが発生した際の具体的な対処方法について解説します。

冷静に状況を把握する方法

まずは、なぜ怒られたのか、その原因を冷静に分析することが重要です。感情的にならず、相手の立場や気持ちを理解するよう努めましょう。具体的には、騒音の原因となった時間帯や音量を振り返り、改善すべき点を明確にすることが第一歩です。また、自分の練習スタイルや環境を見直し、問題の根本原因を探ることが大切です。

誠意をもって謝罪するための具体例

トラブルが発生した場合、誠意を持って謝罪することが信頼関係を修復する鍵となります。例えば、「夜間にピアノを練習してしまい、ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。今後は防音対策を強化し、時間帯にも配慮します。」といった具体的な謝罪の言葉を伝えることで、相手の理解を得やすくなります。また、感謝の気持ちを示すことも重要です。

具体的な改善策を提示する方法

謝罪だけでなく、具体的な改善策を提示することで、今後のトラブルを防ぐことができます。例えば、防音マットの導入や練習時間の見直し、防音グッズの購入計画など、具体的な対策を相手に伝えることで、誠意を示すことができます。また、相手からの提案や意見も積極的に取り入れる姿勢を見せることで、より良い関係を築くことができます。

第三者への相談が必要な場合の対処法

場合によっては、第三者の介入が必要となることもあります。例えば、管理組合や地域の調停機関に相談することで、公平な立場から問題を解決する支援を受けることができます。また、専門家のアドバイスを求めることで、効果的な防音対策やコミュニケーション方法を学ぶことができます。第三者の助けを借りることで、トラブルを円満に解決しやすくなります。

まとめ: 夜間のピアノ練習は工夫次第で可能

夜間のピアノ練習は、適切な騒音対策と周囲への配慮を行うことで、家族や近隣とのトラブルを避けながら続けることが可能です。本記事で紹介した防音グッズの活用や練習方法の工夫、そしてトラブルシューティングの方法を実践することで、安心してピアノの練習に励むことができます。音楽を楽しむための環境づくりは、あなたの音楽人生を豊かにする大切な要素です。ぜひ、これらの対策を取り入れて、快適な練習環境を築いてください。

読者への提案

- 騒音対策を今日から実践しよう

- コメント欄であなたの騒音対策をシェア

- ピアノ仲間と情報交換をして、より良い練習環境を築こう

よくある質問 (FAQ)

Q1: 防音マットの選び方でおすすめはありますか?

A1: 防音マットを選ぶ際は、厚みと密度が高いものを選ぶと効果的です。また、ピアノのサイズや重量に適したものを選ぶことも重要です。メーカーのレビューや専門店のアドバイスを参考にすると良いでしょう。

Q2: サイレントピアノと電子ピアノ、どちらが良いですか?

A2: サイレントピアノはアコースティックピアノの触感を保ちながら音量を調整できるため、より本格的な練習が可能です。一方、電子ピアノはコストパフォーマンスに優れ、音量調整や機能が豊富です。自身のニーズや予算に合わせて選ぶと良いでしょう。

Q3: 夜間にピアノを練習しても近隣から苦情が来ない方法はありますか?

A3: 防音対策を徹底することが基本です。その上で、練習時間を配慮し、事前に近隣に練習する旨を伝えることも有効です。また、音量を抑える練習方法を取り入れることで、騒音を最小限に抑えることができます。

参考情報