交差点の近くに住むことで得られる利便性は多くの人々にとって魅力的ですが、一方で窓からの騒音問題が日常生活に大きな影響を及ぼすことも少なくありません。本記事では、交差点近くの窓がうるさい原因を詳しく解説し、具体的な対策方法を紹介します。騒音によるストレスや健康被害を軽減し、快適な住環境を実現するための有効な対策を知ることで、快適な暮らしを取り戻しましょう。

交差点近くの窓がうるさい原因

交差点の近くに住むと窓から聞こえる騒音の主な原因は、交通量の多さとそれに伴う騒音レベルの高さです。具体的には、車の走行音、クラクション、急ブレーキ音などが挙げられます。交差点特有の問題として、車両の加速や減速時に発生する一時的な騒音の増幅もあります。これらの騒音は繰り返し発生し、特に朝夕のラッシュアワーや休日の昼間などに顕著になります。また、風の向きや建物の配置によって騒音が増幅される場合もあり、これが窓からの騒音をさらに悪化させる要因となっています。

交通量と騒音レベルの関係を徹底解説

交通量が多いほど、車両から発生する騒音も増加します。特に主要な交差点では、一秒間あたりの車両通過数が多いため、騒音レベルも自然と高くなります。日本の環境基準では、住宅地における昼間の騒音許容値は55デシベル以下とされていますが、交差点近くではこれを上回ることが頻繁にあります。例えば、車の通過ごとに発生する走行音やクラクションは、持続的な低周波音となり、住民にとっては非常にストレスフルな環境となります。

車の走行音、クラクション、急ブレーキ音などの騒音の種類

交差点近くで発生する騒音には、主に以下の種類があります。

- 走行音: 車両が道路を走行する際に発生するタイヤの摩擦音やエンジン音です。

- クラクション: 道交法に基づき運転手が注意喚起のために使用する音です。

- 急ブレーキ音: 突発的な停止時に発生する金属摩擦音やタイヤの滑り音です。

これらの騒音は単独でも気になるものですが、交差点では同時多発的に発生することが多く、騒音の総合的なレベルが非常に高くなります。

交差点特有の騒音問題(加速・減速による騒音増幅)

交差点では車両が加速・減速を繰り返すため、通常よりも大きな騒音が発生します。加速時にはエンジン音が増幅し、減速時にはブレーキ音やタイヤの滑り音が強調されます。これに加えて、信号待ちや右左折時の動きが騒音の原因となり、特定の時間帯には騒音レベルが急上昇します。さらに、ビルや壁が音を反射することにより、騒音が拡散・増幅され、窓からの騒音がさらに大きく感じられることがあります。

騒音による悪影響

騒音は生活の質を大きく低下させる要因となります。特に継続的な騒音は、健康や精神的な状態に深刻な影響を及ぼします。以下に、具体的な悪影響を紹介します。

睡眠不足、ストレス、健康被害への影響

騒音が原因で睡眠が妨げられると、慢性的な睡眠不足に陥る可能性があります。睡眠不足は免疫力の低下や肥満、糖尿病などの健康リスクを高める要因となります。また、騒音による持続的なストレスは、心臓病や高血圧のリスクを増加させることが知られています。特に夜間の騒音は、深い睡眠を妨げ、翌日のパフォーマンスや気分に影響を及ぼします。

集中力低下や学習効率の低下の実態

騒音環境では、集中力を保つことが難しくなります。仕事中や勉強中に頻繁に中断されることで、効率が大幅に低下します。また、長期間にわたる騒音の影響で認知機能にも悪影響が出る可能性があります。特に子供や学生にとっては、学習効率の低下が成績や将来のキャリアに直結するため、早急な対策が求められます。

日常生活に支障をきたす具体例

騒音による影響は、日常生活のあらゆる場面で現れます。例えば、リビングでのテレビ視聴や読書、リラックス時の音楽鑑賞が困難になることがあります。また、会話の聞き取りにくさや、家族間のコミュニケーションの質の低下も問題となります。これらの要因が積み重なることで、住環境全体の満足度が低下し、最悪の場合は住み替えを検討する人も出てくるでしょう。

窓の騒音対策:基礎知識

騒音対策を行う上で、まずは騒音の測定方法や防音性能の基準を理解することが重要です。以下に、基礎知識として押さえておきたいポイントを解説します。

騒音レベルの測定方法とその重要性

騒音レベルはデシベル(dB)で測定されます。一般家庭での騒音測定には専用の測定器が必要ですが、最近ではスマートフォン用の騒音測定アプリも利用可能です。正確な測定を行うことで、どの程度の騒音が発生しているのかを把握し、適切な対策を講じるための基準を設定できます。また、騒音対策を行った後に効果を確認する際にも、再度測定を行うことが推奨されます。

防音性能を表す指標(透過損失、遮音等級など)の解説

窓の防音性能を評価する際には、主に以下の指標が用いられます。

- 透過損失(TL): 窓を通過する騒音の減衰量を示す指標です。数値が高いほど防音性能が高いことを意味します。

- 遮音等級: 建築基準法で定められた防音性能の基準です。等級が高いほど、より高い防音効果が期待できます。

これらの指標を理解することで、適切な窓の選定や防音対策を行うことが可能になります。

窓の構造と防音性能の関係を理解する

窓の構造は防音性能に大きく影響します。主に以下の要素が防音性能に関与します。

- ガラスの種類: 防音ガラスや二重ガラスなど、複数のガラス層を持つ窓は単層ガラスに比べて防音性が高いです。

- 枠の材質: 木製やアルミ製、樹脂製の枠材によって防音性能が異なります。密閉性の高い材質を選ぶことで騒音の侵入を防ぎます。

- 気密性: 窓と壁の隙間が少ないほど、防音効果が高まります。隙間を埋めることでさらに効果を向上させることが可能です。

これらの要素を総合的に考慮して窓を選定することが、防音対策の第一歩となります。

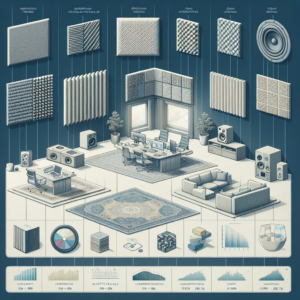

窓の騒音対策:具体的な方法

窓からの騒音を効果的に軽減するためには、以下の具体的な対策方法があります。それぞれの方法について、メリット・デメリットや選び方、設置方法などを詳しく解説します。

内窓(二重窓)の設置

内窓のメリット・デメリットを比較

内窓の設置は、既存の窓の内側にもう一つの窓を設置する方法です。主なメリットは、既存の窓を大きく変更する必要がなく、比較的低コストで防音効果を向上させられる点です。また、気密性が高まるため、冷暖房効率も向上します。一方、デメリットとしては、窓の開閉が二重になり、外観が若干厚くなることや、設置スペースが必要になる点が挙げられます。

内窓の選び方(素材、ガラスの種類)

内窓を選ぶ際には、素材とガラスの種類が重要なポイントとなります。枠材には木製、樹脂製、アルミ製などがあり、それぞれの特性を考慮して選びましょう。また、ガラスには防音ガラスや断熱ガラスなどがあります。防音性能を重視する場合は、二重ガラスや厚みのあるガラスを選ぶことで効果を高めることができます。

DIYでの設置方法と注意点

内窓はDIYでも設置可能ですが、正確な寸法測定や適切な取り付けが求められます。設置時には、窓枠と内窓の間に隙間ができないようにしっかりと固定することが重要です。また、遮音効果を最大限に引き出すために、シーリング材や隙間テープを併用することをおすすめします。作業が難しい場合は、専門業者に依頼することも検討しましょう。

二重サッシへの交換

二重サッシのメリット・デメリットを徹底解説

二重サッシへの交換は、本格的な防音対策として効果的です。メリットとしては、古い窓と比べて大幅に防音性能が向上すること、また断熱性能も高まるため冷暖房費の削減につながります。デメリットとしては、交換工事に費用がかかることや、工事期間中の生活への影響が考えられる点です。長期的な視点で見れば、投資価値が高い対策と言えます。

専門業者への依頼のポイント

二重サッシの交換を専門業者に依頼する際には、以下のポイントに注意しましょう。

- 信頼できる業者かどうかの評判や口コミを確認する。

- 使用するサッシの品質や素材を確認する。

- 見積もりを複数社から取り、比較検討する。

- 施工後のアフターサービスや保証内容を確認する。

これらの点を確認することで、満足のいく防音対策を実施することができます。

防音ガラスへの交換

防音ガラスの種類と特徴を紹介

防音ガラスにはいくつかの種類があり、それぞれ異なる特性を持っています。代表的なものとしては、以下のようなガラスがあります。

- 二重ガラス: ガラスを二枚重ねることで、音の透過を抑える。

- 防音合板ガラス: 中間に防音合板を挟んだガラスで、さらに防音効果を高める。

- 厚みのあるガラス: 単層よりも厚みを増すことで、音の透過を減少させる。

目的や予算に応じて、最適な防音ガラスを選ぶことが重要です。

既存の窓への取り付け可否について

防音ガラスを既存の窓に取り付ける際には、窓の構造やサイズに適合するかどうかを確認する必要があります。既存の窓枠が防音ガラスの取り付けに対応しているか、施工スペースが十分にあるかなどを事前に確認しましょう。一部の窓では、追加の補強工事が必要になる場合もありますので、専門業者に相談することをおすすめします。

窓の隙間を埋める

隙間テープ、シーリング材の活用法

窓の隙間から侵入する騒音は、防音対策のうち見落とされがちですが、非常に効果的に騒音を減少させることができます。隙間テープやシーリング材を使用して、窓枠と壁の間の隙間をしっかりと埋めることで、音の侵入を大幅に減少させることが可能です。特に、古い窓や二重窓の場合、隙間が多くなりやすいため、定期的なメンテナンスが必要です。

換気口からの騒音対策を考える

換気口からも騒音が侵入する場合があります。換気口に防音カバーを取り付けることで、外部からの騒音を効果的に遮断することができます。また、換気量を調整することで、必要最低限の換気を維持しつつ、騒音の侵入を抑える工夫も有効です。特に密閉度の高い窓と組み合わせることで、室内の快適性をさらに高めることができます。

防音カーテンの利用

防音カーテンの効果と選び方

防音カーテンは、窓から侵入する騒音を吸収・遮断する効果があります。選ぶ際には、厚みのある生地や特殊加工が施されたものを選ぶことで、効果を高めることができます。また、遮音性能だけでなく、遮光性や断熱性も考慮した製品を選ぶことで、年間を通じて多方面からの快適性を向上させることが可能です。

遮光性、断熱性との両立を図る

防音カーテンは、防音効果だけでなく、遮光性や断熱性も兼ね備えているものが多くあります。遮光性の高いカーテンを選ぶことで、夜間の外光を遮断し、より良い睡眠環境を作ることができます。また、断熱性を高めることで、冬は暖かく、夏は涼しい室内環境を維持することができ、エネルギー効率の向上にも寄与します。

その他の騒音対策

窓の防音対策だけでは、完璧な騒音対策は実現できません。住環境全体を見直すことで、さらに効果的な騒音軽減が可能です。以下に、その他の騒音対策について紹介します。

壁、天井の防音対策の重要性

壁や天井も騒音の侵入経路となるため、これらの防音対策も重要です。壁に吸音材を取り付けることで、外部からの音の侵入を防ぎます。また、天井には防音パネルを設置することで、上階からの音も抑えることができます。これにより、全体的な防音性能が向上し、より快適な住環境を実現できます。

換気扇、エアコンの室外機の騒音対策

換気扇やエアコンの室外機から発生する騒音も、住環境に影響を与える要因となります。室外機には防音カバーを取り付けることで、騒音を効果的に抑制することができます。また、設置場所の工夫や、定期的なメンテナンスを行うことで、余計な音の発生を防ぐことが可能です。

生活音への配慮がもたらす効果

住人同士の生活音も騒音問題の一部です。ドアや窓に遮音材を取り付けることで、内部からの音漏れを防ぎます。また、家具の配置を工夫することで、音の反響を抑えることも可能です。さらに、カーペットやラグを敷くことで、足音や物の落下音を吸収し、室内の騒音を低減することができます。

専門家への相談

自分で行う騒音対策だけでは不十分な場合や、効果を最大限に引き出すためには、専門家への相談が有効です。以下に、専門家に相談する際のポイントを紹介します。

防音工事の専門業者の選び方

防音工事を依頼する際には、信頼できる専門業者を選ぶことが重要です。選ぶ際には、業者の実績や口コミを確認し、過去の施工事例を参考にすると良いでしょう。また、見積もりを複数社から取り、価格だけでなく、提供されるサービス内容や使用する材料の品質も比較検討することが大切です。

騒音測定サービスの利用方法

騒音の実際のレベルを正確に把握するためには、騒音測定サービスを利用することが有効です。専門の測定機器を用いて、正確なデシベル数を測定し、どの程度の防音対策が必要かを判断することができます。測定結果を基に、最適な防音対策プランを立てることが可能となります。

よくある質問

騒音対策にかかる費用は?

騒音対策の費用は、選ぶ対策方法や施工範囲によって大きく異なります。例えば、防音カーテンは数千円から購入可能ですが、二重サッシへの交換や防音ガラスへの変更は数十万円からとなる場合があります。内窓の設置や隙間埋めの対策は比較的低コストで行えますが、効果には限界があります。専門業者に見積もりを依頼し、予算に応じた最適な対策を選ぶことが重要です。

DIYでできる騒音対策は?

DIYで行える騒音対策には、隙間テープやシーリング材を用いた窓の隙間埋め、防音カーテンの設置、家具の配置換えなどがあります。これらは比較的簡単に実施でき、即効性のある効果を期待できます。ただし、専門的な防音対策(例えば内窓の設置や防音ガラスの交換)は、専門知識や技術が必要となるため、DIYには向かない場合があります。限界を感じた場合は、専門業者に相談することをおすすめします。

まとめ

交差点近くの窓からの騒音問題は、生活の質に大きな影響を与える重要な課題です。騒音の原因を正確に把握し、適切な対策を講じることで、快適な住環境を実現することが可能です。内窓の設置や二重サッシ、防音ガラスの導入など、様々な防音対策を組み合わせることで、効果を最大化できます。また、自分で行える対策と専門家に依頼する対策を適切に組み合わせることが、持続可能な快適生活への鍵となります。騒音対策を通じて、より良い住環境を手に入れましょう。

参考URL