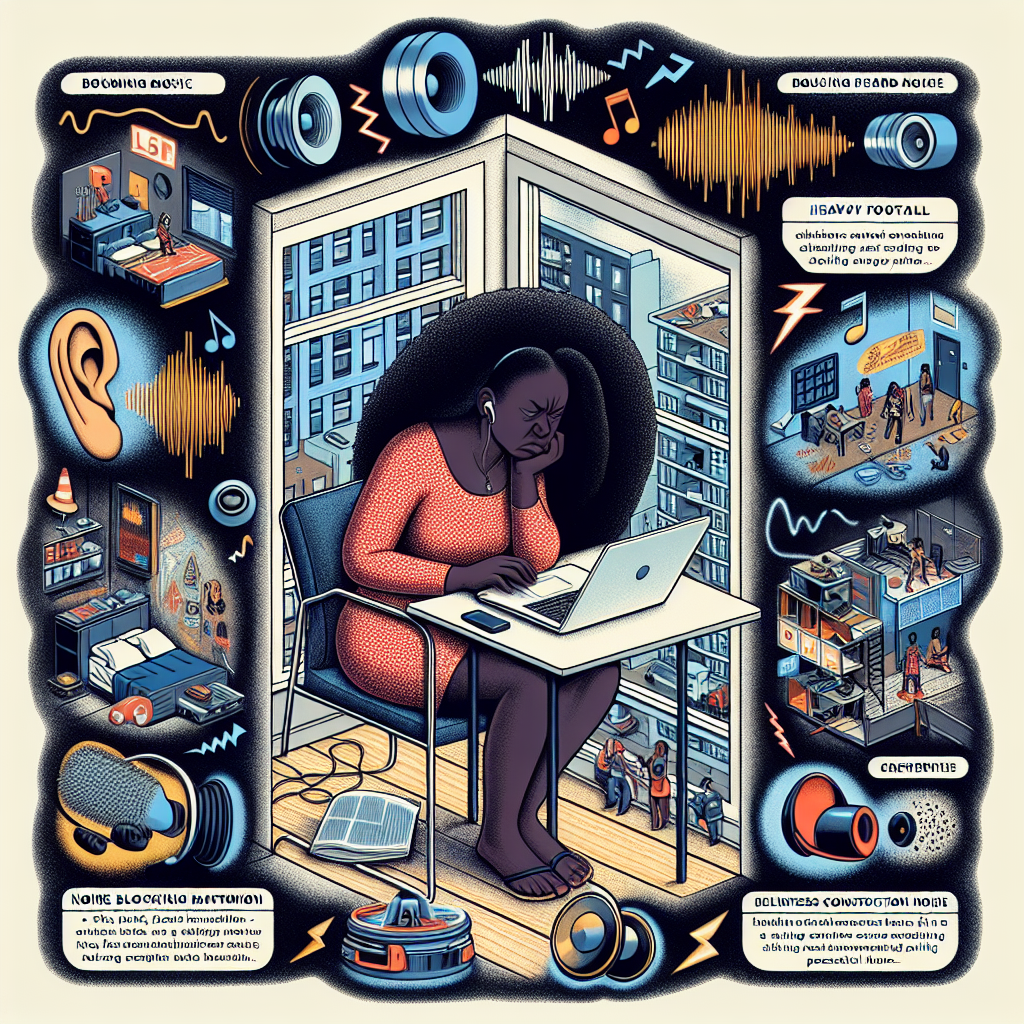

賃貸物件における生活音トラブルは、多くの入居者が直面する悩みの一つです。上階からの足音や隣室の声、外部からの騒音など、さまざまな音が生活の質に影響を与えます。本記事では、賃貸でよくある生活音トラブルの現状とその深刻さ、トラブルを未然に防ぐための知識、さらに具体的な対策方法や物件選びのポイントについて詳しく解説します。快適な賃貸生活を実現するために、騒音問題を理解し、適切な対策を講じることが重要です。この記事を読むことで、騒音トラブルの原因を特定し、効果的な防音対策を行う方法や、騒音に強い物件の選び方を学ぶことができます。また、トラブル発生時の適切な対応方法についても紹介し、安心して暮らせる賃貸生活をサポートします。

1. はじめに

賃貸における生活音トラブルの現状と深刻さ

日本では賃貸物件の人気が高まる中、生活音トラブルが増加しています。特に都市部では集合住宅が多く、隣人との距離が近いため、ちょっとした音でも大きなストレスとなります。生活音トラブルは、快適な生活を妨げるだけでなく、健康に悪影響を及ぼす可能性もあります。例えば、睡眠不足やストレスの増加などが挙げられます。こうした問題は、入居者同士の関係にも悪影響を及ぼし、最悪の場合は退去に至ることもあります。

騒音トラブルを未然に防ぐための知識とは?

騒音トラブルを防ぐためには、まず騒音の種類や原因を理解することが重要です。生活音には、音楽やテレビの音、話し声、家電の音などさまざまなものがあります。また、建物の構造や防音設備の有無も大きな影響を与えます。これらの情報を基に、入居前に対策を講じることで、トラブルを未然に防ぐことが可能です。さらに、入居後も適切なコミュニケーションを図ることで、問題が発生した際に円滑に解決することができます。

本記事の目的とメリット

本記事の目的は、賃貸物件における生活音トラブルの原因を明らかにし、効果的な対策方法を提供することです。また、騒音に強い物件の選び方や、トラブル発生時の適切な対応方法についても詳述します。読者はこの記事を通じて、快適な賃貸生活を送るための具体的な知識とスキルを習得できます。さらに、未然にトラブルを防ぐための物件選びのポイントを押さえることで、入居後のストレスを大幅に減らすことが期待できます。

2. 賃貸でよくある生活音トラブルの種類

上階からの足音や隣室の声、どれが一番迷惑?

賃貸物件では、上階からの足音や隣室の声など、さまざまな生活音が問題となります。特に、木造や軽量鉄骨造の建物では音が伝わりやすく、上階からの足音が夜間に響くと、特にストレスを感じやすくなります。また、隣室からの会話やテレビの音も、プライバシーの侵害と感じられることがあります。これらの騒音は、入居者の生活の質を低下させるだけでなく、心理的な負担も増加させる要因となります。

トラブルの具体例とその原因

具体的なトラブル例としては、上階からの連続した足音が夜中に響くケースや、隣室でのパーティーの音が自室まで届くケースがあります。その原因は、防音性能の低さや建物の設計、住人の生活習慣にあります。特に、防音対策が不十分な物件では、音が簡単に伝わってしまうため、トラブルが頻発します。また、住人の無意識の生活習慣や、深夜に活動する住人がいる場合も、騒音問題の原因となります。

生活音の種類を知ることで得られる安心感

生活音の種類を理解することで、どのような対策が必要かを具体的に考えることができます。例えば、足音対策には防音マットの設置や、軽量な家具の配置を工夫するなどの方法があります。また、隣室の声対策には、窓や壁の防音性能を強化することが有効です。騒音の種類に応じた具体的な対策を講じることで、入居後の安心感が高まり、快適な生活を維持することが可能になります。

3. 生活音トラブルの原因

建物の構造がもたらす騒音問題とは?

建物の構造は、騒音問題に大きく影響します。特に、古い建物や軽量な構造の建物では、防音性能が低いことが多く、音が簡単に伝わります。一方、鉄筋コンクリート造や高性能な防音材を使用した建物では、音の漏れを防ぐことが可能です。建物の構造を理解し、防音性能が高い物件を選ぶことが、騒音トラブルを防ぐための第一歩となります。

住人の生活習慣が影響する音の大きさ

住人の生活習慣も騒音問題に大きく影響します。例えば、夜間に音楽を大音量で流す、スポーツを行う、頻繁にドアを閉めるなどの行動は、周囲に騒音として伝わります。これらの行動は、住人同士のトラブルの原因となることが多く、騒音問題を悪化させます。住人同士が互いの生活リズムや習慣を尊重し、適切な行動を心がけることが重要です。

物件の立地と騒音に関する意外な関係

物件の立地も騒音問題に直結します。例えば、交通量の多い道路沿いや商業地域に位置する物件は、外部からの騒音が多くなります。逆に、静かな住宅街や公園の近くに位置する物件は、外部からの騒音が少ない傾向にあります。また、物件の周囲に工場や学校がある場合、その活動時間帯によって騒音のレベルが変動することもあります。立地選びの段階で、周辺環境をしっかりと確認することが重要です。

4. 騒音トラブルを避けるための賃貸物件選びのポイント

防音性の高い物件の特徴とは?

防音性の高い物件は、騒音トラブルを未然に防ぐために非常に重要です。具体的な特徴としては、二重壁構造や高密度の断熱材、防音ガラスの窓などが挙げられます。また、防音ドアや床材の工夫も効果的です。これらの設備が整った物件は、外部からの騒音や隣室からの騒音を大幅に軽減することができます。防音性能が高い物件を選ぶことで、入居後の騒音ストレスを軽減し、快適な生活を維持することが可能です。

内見時のチェックポイントを徹底解説

内見時には、騒音に関するチェックポイントをしっかりと確認することが重要です。まず、実際に物件を訪れ、周囲の音環境を確認します。次に、物件自体の防音性能を確認するために、壁や窓、床の素材や構造をチェックします。また、共用部分の音や隣室からの音がどの程度伝わるかを確認することも大切です。さらに、隣人や上階の住民に直接話を聞き、日常的な音の状況を把握することも有効です。これらのポイントを押さえることで、内見時に騒音問題を事前に把握し、適切な判断を下すことができます。

周辺環境の確認方法とその重要性

周辺環境の確認は、騒音トラブルを避けるための重要なステップです。具体的には、物件の周囲にどのような施設や建物があるかを調査します。交通量の多い道路や鉄道の近くに位置する物件は、外部からの騒音が増える可能性があります。また、商業施設や飲食店が多い地域では、人の出入りが多いため、騒音レベルが高くなることがあります。公園や静かな住宅街に近い物件は、比較的騒音が少ない傾向にあります。さらに、物件の周囲を実際に歩いてみたり、時間帯ごとの音環境を確認することで、より正確な情報を得ることができます。

契約前に確認すべき騒音に関する規約

賃貸契約を結ぶ前に、騒音に関する規約を確認することも重要です。多くの物件では、騒音に関するルールやマナーが明文化されており、入居者はこれを遵守することが求められます。例えば、夜間の音量制限や、楽器の使用に関する制約などが含まれることがあります。これらの規約を理解し、自分の生活スタイルと照らし合わせることで、将来的なトラブルを避けることができます。また、契約前に物件管理者や大家さんに騒音に関する質問をすることで、具体的な対応策やサポート体制を確認することができます。

5. 入居後の騒音対策

自分でできる簡単な防音対策

入居後にできる簡単な防音対策として、カーペットやラグの敷設、カーテンの使用などがあります。これらは音の反射を抑える効果があり、室内の騒音を軽減します。また、防音シートを壁や窓に貼ることで、外部からの音を遮断することも可能です。さらに、家具の配置を工夫し、音の通り道を最小限に抑えることで、効果的な防音対策が実現できます。これらの対策は手軽に実施でき、即効性が期待できます。

近隣住民への配慮がもたらす快適な生活

近隣住民への配慮も、騒音対策の一環として重要です。例えば、夜間に大きな音を出さないようにする、共用部分を清潔に保つ、挨拶を欠かさないなどの基本的なマナーを守ることで、良好な関係を築くことができます。また、騒音トラブルが発生した際には、冷静かつ丁寧に対応することが大切です。お互いに理解し合い、協力し合うことで、快適な居住環境を維持することが可能です。

騒音対策を実践することで得られるメリット

騒音対策を実践することで、快適な居住環境を維持するだけでなく、健康面でも多くのメリットがあります。例えば、騒音が減少することで、睡眠の質が向上し、ストレスの軽減にも繋がります。また、静かな環境は集中力の向上やリラックス効果も期待でき、日常生活の質を高めることができます。さらに、近隣住民との良好な関係を築くことで、安心して暮らせるコミュニティの形成にも寄与します。

6. トラブル発生時の対処法

騒音トラブルが発生した時の冷静な対応

騒音トラブルが発生した際には、まず冷静な対応が求められます。感情的にならず、具体的な問題点を明確にすることが重要です。問題を具体的に伝えるために、騒音の発生時間や頻度、具体的な音の種類を記録し、証拠として残しておくと良いでしょう。冷静な対応により、相手も理解しやすくなり、問題解決に向けた協力が得られやすくなります。

管理会社や大家さんへの相談方法

騒音トラブルが解決しない場合は、管理会社や大家さんに相談することが効果的です。相談の際には、具体的な問題内容と対策を提案することで、迅速な対応を促すことができます。また、録音データや証拠となる写真などを提示することで、管理側も状況を把握しやすくなります。管理会社や大家さんは、入居者間のトラブル解決のためのサポートを行う責任があるため、積極的に相談しましょう。

直接交渉の際に注意すべきポイント

直接交渉を行う際には、相手を尊重し、建設的な対話を心がけることが重要です。具体的な要求を明確にし、お互いにとっての妥協点を探る姿勢が求められます。また、感情的にならず、冷静に事実を伝えることで、相手も理解を示しやすくなります。交渉が難航する場合は、第三者を介入させることも一つの方法です。円滑なコミュニケーションを図ることで、トラブルを迅速に解決することができます。

専門機関への相談が必要なケース

直接交渉や管理会社への相談でも解決が難しい場合は、専門機関への相談を検討することが必要です。例えば、地域の消費生活センターや弁護士に相談することで、法的なアドバイスや支援を受けることができます。また、騒音測定を依頼して客観的な証拠を集めることも有効です。専門機関のサポートを受けることで、公正かつ適切な解決策を見つけることが可能になります。

7. プロパテックを活用した騒音問題へのアプローチ(オプション)

騒音測定アプリの活用方法

最新のプロパテック技術を活用することで、騒音問題に対する効果的なアプローチが可能です。騒音測定アプリは、スマートフォンを利用して簡単に騒音レベルを測定できるツールです。これにより、具体的な騒音データを取得し、トラブル時の証拠として活用することができます。アプリを使用する際は、正確な測定方法を理解し、環境に応じた適切な設定を行うことが重要です。

AIによる騒音予測システムのメリット

AI技術を利用した騒音予測システムは、過去のデータやリアルタイム情報を基に騒音の発生を予測することができます。これにより、トラブルが発生する前に予防措置を講じることが可能です。例えば、特定の時間帯や場所で騒音が増加する傾向がある場合、その時間帯に音量を調整するなどの対策が取れます。AIによる予測システムは、効率的な騒音管理を実現し、快適な居住環境を維持するための強力なツールとなります。

これからの賃貸生活に役立つ最新技術

プロパテックの進化により、賃貸生活に役立つさまざまな最新技術が登場しています。例えば、スマートホームシステムを導入することで、騒音の自動制御や防音対策の最適化が可能です。また、IoTデバイスを活用して環境モニタリングを行うことで、リアルタイムで騒音レベルを把握し、即時対応することができます。これらの技術を活用することで、より快適で安全な賃貸生活を実現することが可能です。

8. まとめ

騒音トラブルを避けるためのポイントの再確認

賃貸物件における騒音トラブルを避けるためには、防音性能の高い物件を選ぶこと、内見時に騒音環境を確認すること、周辺環境をしっかりと調査することが重要です。また、入居後も自分でできる防音対策を実施し、近隣住民への配慮を忘れないことが大切です。これらのポイントを押さえることで、快適な賃貸生活を維持することが可能になります。

静かで快適な賃貸生活を送るためのアドバイス

静かで快適な賃貸生活を送るためには、入居前の準備が鍵となります。防音性能を重視した物件選びや、内見時の詳細なチェックを行うことで、騒音トラブルを未然に防ぐことができます。また、入居後は定期的に防音対策を見直し、必要に応じて改善を行うことが重要です。さらに、近隣住民との良好な関係を築くことで、トラブル発生時にも円滑に解決できる環境を整えることができます。

物件探しや入居後の対策に役立つ行動喚起

賃貸物件を探す際には、騒音対策を重視した情報収集を行い、信頼できる不動産会社を選ぶことが重要です。また、入居後は定期的に防音対策を実施し、快適な生活環境を維持するための努力を続けましょう。必要に応じて、専門機関やプロパテック技術を活用することで、より効果的な対策を講じることができます。快適な賃貸生活を実現するために、今すぐ行動を起こしましょう。

よくある質問

Q1. 賃貸物件の防音性能はどのように確認できますか?

A1. 内見時に壁や窓の構造を確認し、防音材が使用されているかをチェックすることが重要です。また、近隣住民への質問や、騒音測定アプリを活用して具体的な騒音レベルを確認する方法もあります。

Q2. 騒音トラブルが発生した場合、まず何をすべきですか?

A2. まず冷静に状況を整理し、具体的な問題点を記録します。その後、相手に直接話し合いを持ちかけ、解決策を協議します。必要に応じて管理会社や専門機関に相談することも検討しましょう。

Q3. 騒音対策として効果的な方法は何ですか?

A3. カーペットやラグの敷設、防音シートの使用、家具の配置の工夫などが効果的です。また、防音カーテンや窓の防音ガラスを導入することで、外部からの騒音を大幅に軽減できます。

Q4. 騒音測定アプリはどの程度信頼できますか?

A4. 騒音測定アプリは手軽に騒音レベルを測定できる便利なツールですが、正確性には限りがあります。具体的な証拠として使用する場合は、専門機関による正確な測定を併用することをお勧めします。

Q5. 騒音トラブルを避けるために物件選びで重要なポイントは何ですか?

A5. 防音性能の高い物件を選ぶこと、周辺環境をしっかりと調査すること、内見時に具体的な騒音状況を確認することが重要です。また、管理会社や大家さんに騒音に関する規約を確認することも大切です。

まとめ

賃貸物件における生活音トラブルは、適切な対策と事前の準備によって大幅に軽減することが可能です。防音性能の高い物件選びや、入居後の防音対策、騒音トラブル発生時の冷静な対応を心がけることで、快適な賃貸生活を実現できます。最新のプロパテック技術を活用し、効率的な騒音管理を行うことも有効です。この記事で紹介したポイントを参考に、騒音問題を未然に防ぎ、安心して暮らせる賃貸生活を送りましょう。

参考URL:

騒音対策マンションの選び方 – SUUMO

騒音のない賃貸物件を見つけるためのポイント – Smooth

プロップテックニュース – ITaNDi