現代社会では、感覚過敏に悩む人々が増えています。感覚過敏とは、通常の刺激に対しても過剰に反応してしまう状態を指し、日常生活に大きな影響を与えることがあります。静寂空間は、そんな感覚過敏を持つ方々にとって貴重なリラックス場所となります。本記事では、感覚過敏の基礎知識から静寂空間の作り方、さらに実際に活用されている事例までを詳しく解説します。感覚過敏でお悩みの方やその支援者にとって有益な情報を提供し、快適な生活環境の構築をサポートします。

感覚過敏と静寂空間の基礎知識

感覚過敏の種類と症状

感覚過敏は、視覚、聴覚、触覚などさまざまな感覚において過剰な反応を示す状態です。視覚過敏では、強い光や頻繁な光の変化に敏感になり、目が痛くなることがあります。聴覚過敏では、通常の会話や背景音でもストレスを感じやすくなります。触覚過敏では、衣服の素材や接触する物体に対して不快感を抱くことが多いです。これらの症状は、個人によって異なり、その程度も様々です。

静寂空間の定義と効果

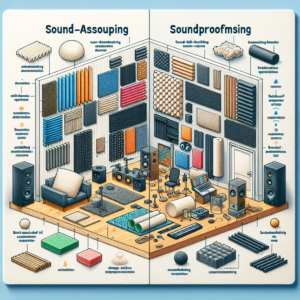

静寂空間とは、外部からの刺激を最小限に抑え、安心してリラックスできる環境を指します。この空間は、感覚過敏を持つ人々にとって心の安定をもたらし、集中力の向上にも寄与します。具体的には、遮音対策や調光カーテン、柔らかな照明、快適な触感の家具などが取り入れられています。静寂空間は、心理的な安定を促し、ストレスの軽減に効果的です。

静寂空間がもたらすメリット・デメリット

静寂空間のメリットとしては、感覚過敏の緩和、集中力の向上、ストレスの軽減などが挙げられます。これにより、日常生活や仕事、学習においてより快適に過ごすことが可能になります。一方で、デメリットとしては、静寂空間の設置や維持にコストがかかること、また、静かな環境が苦手な人にとっては逆に不快に感じる可能性がある点が挙げられます。

静寂空間の作り方

自宅でできる静寂空間の作り方

自宅で静寂空間を作るためには、まず遮音対策が重要です。具体的には、窓や壁に防音材を使用し、ドアも厚手のものに替えることで外部の騒音を遮断します。光の調整も大切で、調光機能のある照明や遮光カーテンを使用することで、光の強さを自由に調整できます。また、触覚への配慮として、柔らかい素材の家具やクッションを選ぶこともポイントです。さらに、アロマディフューザーを使って自然な香りを取り入れることで、リラックス効果を高めることができます。

外出先での静寂空間の探し方、選び方

外出先でも静寂空間を確保するためには、ノイズキャンセリングイヤホンの活用が有効です。これにより、周囲の騒音を効果的に遮断できます。また、静かなカフェや図書館を利用することも一つの方法です。さらに、感覚過敏に配慮した施設を事前にリサーチしておくことで、必要な時に利用できる場所を確保しておくことが重要です。

静寂空間の活用事例

空港の感覚室(PDXの事例)

ポートランド国際空港(PDX)に設置された感覚室は、旅行者にリラクゼーションとストレス軽減を提供するために設計されています。この感覚室では、穏やかな音楽や柔らかな照明が特徴で、特に神経発達障害を持つ人々や感覚過敏な方々に配慮された空間となっています。利用者からは「心が落ち着く」「旅行中のストレスが軽減された」といった声が寄せられており、他の空港でも同様の感覚室の導入が進んでいます。詳細はこちらをご覧ください。

LEGOの感覚的ニーズへの取り組み

LEGOは、感覚的ニーズを持つ子どもたちをサポートするための新しい取り組みを展開しています。特に、触覚や視覚に配慮したデザインのLEGOセットを開発し、感覚過敏の子どもたちが安全かつ楽しく遊べる環境を提供しています。また、親や教育者向けのリソースも充実させ、子どもたちの感覚的ニーズを理解し支援するためのサポートを行っています。これにより、子どもたちは安心して創造性を発揮できるようになります。詳細はこちらをご覧ください。

その他の事例

感覚過敏に配慮したホテルや宿泊施設、静かなオフィスやコワーキングスペースも増えてきています。公共施設では、静寂空間を設けることで、誰もが快適に過ごせる環境を提供しています。例えば、静かな図書館や公共交通機関内の感覚過敏対応エリアなど、多様なニーズに応える取り組みが進行中です。

感覚過敏への理解とサポート

感覚過敏を持つ人への接し方

感覚過敏を持つ人々に対しては、まず理解と共感が重要です。具体的には、過剰な刺激を避けるための配慮や、静寂空間の提供など、環境を整えることが求められます。また、本人の気持ちや状態に対して敏感に反応し、無理強いをしない姿勢も大切です。適切なサポートを行うことで、感覚過敏を持つ人々が安心して生活できる環境を作ることができます。

周囲の理解を得るための情報発信

感覚過敏への理解を深めるためには、周囲への情報発信が欠かせません。教育機関や職場、地域コミュニティでの啓発活動を通じて、感覚過敏の症状や対応方法について広く知ってもらうことが重要です。具体的な事例や成功例を紹介することで、理解が進みやすくなります。

相談できる専門機関、支援団体

感覚過敏に悩む方々やその支援者は、専門機関や支援団体に相談することが有効です。例えば、心理カウンセラーや作業療法士などの専門家が適切なアドバイスや支援を提供しています。また、地域の支援団体では、情報交換やサポートグループの運営を通じて、同じ悩みを持つ人々同士の交流の場を提供しています。信頼できる機関を活用することで、感覚過敏への対処がしやすくなります。

まとめ

静寂空間は感覚過敏を持つ人にとって重要な環境

静寂空間は、感覚過敏を持つ人々にとって重要なリラックス場所となります。適切な環境を整えることで、日常生活の質が向上し、ストレスや不安を軽減することが可能です。

自分に合った静寂空間を見つけ、活用しよう

自宅や外出先で自分に合った静寂空間を作り、活用することで、感覚過敏による負担を軽減できます。ノイズキャンセリングイヤホンや調光カーテンなど、効果的なツールを活用しましょう。

感覚過敏への理解を深め、誰もが過ごしやすい社会を目指そう

感覚過敏への理解を深めることで、社会全体がより包括的で支え合う環境を築くことができます。情報発信やサポート活動を通じて、誰もが快適に過ごせる社会を目指しましょう。

よくある質問

感覚過敏の症状にはどのようなものがありますか?

感覚過敏の症状には、視覚、聴覚、触覚などの感覚に対する過剰な反応が含まれます。具体的には、強い光に目が痛くなる、騒音にストレスを感じる、衣服の素材が不快に感じるなどがあります。

静寂空間を作るための具体的なアイデアは?

静寂空間を作るためには、遮音対策を施すことが重要です。防音カーテンや防音パネルを使用し、外部の騒音を遮断しましょう。照明は調光可能なものを選び、柔らかな光でリラックスできる環境を整えます。触感に配慮した家具や、アロマディフューザーで自然な香りを取り入れることも効果的です。

感覚過敏を持つ子どもへの支援方法は?

感覚過敏を持つ子どもへの支援としては、安心できる静寂空間の提供や、感覚過敏に配慮した教材や玩具の使用が有効です。また、親や教師が子どもの状態を理解し、適切なサポートを行うことが重要です。LEGOのような感覚的ニーズに対応した製品の活用も一つの方法です。

参考URL