日勤夜勤の交代制勤務は、多くの労働者にとって生活リズムや健康に大きな影響を与える要因となっています。特に、睡眠の質や量が不規則になることで、生活習慣病やメンタルヘルスの問題が引き起こされやすくなります。本ガイドでは、日勤夜勤交代制勤務者が直面する睡眠障害を改善し、健康的な生活を維持するための具体的な対策を詳しく紹介します。規則正しい食事、適度な運動、快適な睡眠環境の整備など、科学的根拠に基づいた効果的な方法を取り上げ、あなたの睡眠の質を向上させ、仕事と生活のバランスを取るための第一歩をサポートします。これらの対策を実践することで、交代制勤務でも質の高い睡眠を確保し、健康を維持することが可能です。

日勤夜勤交代制勤務が睡眠に与える影響

体内時計の乱れがもたらすシフトワーク障害とは?

シフト勤務、特に日勤と夜勤を交代で行う交代制勤務は、体内時計(概日リズム)を大きく乱す要因となります。体内時計は主に光の刺激によって調整されており、不規則な勤務時間によりこのリズムが崩れると、シフトワーク障害と呼ばれる一連の睡眠障害が発生します。シフトワーク障害では、慢性的な疲労感や眠気、集中力の低下、気分の変動などが見られ、日常生活や仕事のパフォーマンスに悪影響を及ぼします。例えば、不規則な勤務時間によって十分な睡眠が取れない場合、免疫力の低下や代謝異常を引き起こし、生活習慣病のリスクが高まることが報告されています。

睡眠の質を低下させる要因とその対策

交代制勤務において睡眠の質を低下させる要因は多岐にわたります。まず、勤務時間の不規則さが深刻な問題です。不規則な勤務スケジュールは、体内時計の乱れを招き、深い睡眠を妨げます。また、夜勤後のリカバリータイムの不足も睡眠の質を低下させる要因となります。対策としては、就寝前のリラックス習慣を取り入れることや、カフェインやアルコールの摂取を控えることが有効です。さらに、快適な睡眠環境を整えることで、質の高い睡眠を促進することができます。例えば、遮光カーテンや耳栓を使用して外部の光や音を遮断し、適切な温度や湿度を保つことが重要です。

健康リスクを知ってあなたの体を守ろう

交代制勤務による睡眠障害は、短期的な疲労感だけでなく、長期的な健康リスクも伴います。慢性的な睡眠不足は、心血管疾患や糖尿病、肥満などの生活習慣病の発症リスクを高めることが分かっています。また、メンタルヘルスにも悪影響を与え、うつ病や不安障害の発症リスクが増加します。さらに、免疫機能の低下により感染症にかかりやすくなることも懸念されます。このような健康リスクを回避するためには、日常生活での睡眠対策を徹底し、必要に応じて専門家の支援を受けることが重要です。自分自身の健康を守るために、早めの対策が求められます。

睡眠対策の基本:生活習慣の見直し

規則正しい食事で睡眠の質を向上

規則正しい食事は、質の高い睡眠を実現するための基盤となります。不規則な食事パターンは、体内時計の乱れを助長し、睡眠の質を低下させる原因となります。特に、夜勤中やシフト勤務後の食事時間がバラバラになると、消化活動が活発になり、睡眠の妨げになります。健康的な食事習慣としては、就寝前の3時間以内に重い食事を避け、軽めで栄養バランスの取れた食事を摂ることが推奨されます。また、ビタミンやミネラルを豊富に含む食品を取り入れることで、睡眠ホルモンのメラトニンの生成をサポートし、自然な眠りを誘導します。

適度な運動がもたらす驚きの効果

適度な運動は、睡眠の質を向上させる有効な手段の一つです。定期的な運動は、ストレスを軽減し、心身のリラックスを促進することで、より深い睡眠を得ることができます。特に有酸素運動やヨガ、ストレッチングは、体温を適度に上昇させ、その後の体温低下が自然な眠気を誘発します。ただし、就寝前の激しい運動は逆効果となるため、適切なタイミングで行うことが重要です。一般的には、少なくとも就寝の3時間前に運動を終えるように心がけると良いでしょう。

入眠・起床時間を固定するための工夫

入眠と起床の時間を固定することは、体内時計を整えるために非常に効果的です。交代制勤務では、勤務時間に合わせて睡眠スケジュールを調整することが求められます。一定の時間に就寝・起床することで、体は自然とそのリズムに慣れ、質の高い睡眠を得やすくなります。具体的な工夫としては、日中に仮眠を取り入れる場合でも、毎日同じ時間帯に行うことが推奨されます。また、睡眠サイクルを崩さないために、週末に大幅な時間変更を避け、平日に一貫したスケジュールを維持することが重要です。

カフェインとアルコール、摂取を控えるべき理由

カフェインやアルコールの摂取は、睡眠の質に直接的な悪影響を与えることがあります。カフェインは中枢神経を刺激し、覚醒状態を維持するため、就寝前の摂取は入眠困難や浅い睡眠を招く原因となります。特に、コーヒー、紅茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインは、効果が数時間続くため、勤務シフトに合わせて摂取時間を調整することが重要です。一方、アルコールは一時的にリラックスを誘発しますが、実際には睡眠のサイクルを乱し、深い睡眠の妨げとなります。アルコールの摂取量を控え、就寝前の飲酒を避けることで、睡眠の質を向上させることができます。

睡眠環境の改善

快適な睡眠環境を作るためのアイテム紹介

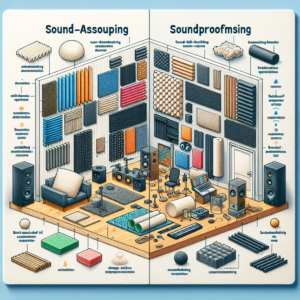

質の高い睡眠を実現するためには、快適な睡眠環境を整えることが欠かせません。具体的なアイテムとしては、遮光カーテンやアイマスクが挙げられます。これらは外部の光を遮断し、暗闇の中での深い眠りを促進します。また、防音耳栓やホワイトノイズマシンを使用することで、外部の騒音を軽減し、静かな環境を維持することができます。さらに、快適な枕やマットレスの選択も重要です。個々の体型や睡眠姿勢に合わせた寝具を選ぶことで、身体への負担を軽減し、より良い睡眠をサポートします。

快適な寝具の選び方とその効果

寝具は睡眠の質に直結する重要な要素です。快適な寝具を選ぶ際には、まず自分の睡眠姿勢に合ったマットレスを選ぶことが大切です。例えば、横向きに寝る人は肩と腰の部分をしっかりサポートする硬さのマットレスが適しています。また、枕の高さも重要で、自分の首の位置を自然に保てるものを選ぶことで、首や肩の負担を軽減できます。さらに、枕カバーやシーツは通気性が良く、吸湿性の高い素材を選ぶことで、快適な温度と湿度を保つことができます。適切な寝具の選択は、疲労回復を促進し、深い眠りを得るために不可欠です。

理想的な寝室の温度・湿度とは?

寝室の温度と湿度は、睡眠の質に大きな影響を与えます。理想的な寝室の温度は約16~19度とされており、体温が自然に低下することで眠りに入りやすくなります。また、湿度も重要で、適切な湿度範囲は40~60%です。高すぎる湿度はカビの発生や不快感を招き、低すぎる湿度は乾燥による肌や喉のトラブルを引き起こす可能性があります。エアコンや除湿機、加湿器を適切に活用することで、快適な環境を維持しましょう。また、季節ごとの気候変動にも注意し、必要に応じて寝室の温度や湿度を調整することが大切です。

アロマテラピーでリラックス効果を得る方法

アロマテラピーは、精油の香りを利用してリラックス効果を得る方法です。特にラベンダーやカモミール、ベルガモットなどの香りは、心身を落ち着かせ、睡眠の質を向上させる効果があります。アロマディフューザーを使用して寝室全体に香りを広げるほか、枕に数滴垂らすことで直接的なリラックス効果を得ることも可能です。また、バスルームでアロマオイルを使用した入浴を行うことで、身体を温めリラックスした状態で眠りにつく準備を整えることができます。アロマテラピーは、自然な方法で心地よい眠りを促進し、深いリラックス状態を実現するために効果的です。

睡眠の質を高める具体的な対策

就寝前のリラックス習慣で心身を整える

就寝前のリラックス習慣は、質の高い睡眠を実現するために欠かせません。具体的な方法としては、入浴やストレッチ、深呼吸などがあります。温かいお風呂に浸かることで体温が上昇し、その後の体温低下が眠気を誘発します。また、軽いストレッチやヨガは、筋肉の緊張をほぐし、心身のリラックスを促進します。さらに、瞑想や深呼吸を取り入れることで、ストレスを軽減し、心を落ち着かせることができます。電子機器の使用を控え、本を読むなどの静かな活動を行うことで、脳をリラックス状態に導き、スムーズな入眠をサポートします。

昼寝の効果的な取り入れ方

昼寝は、交代制勤務者にとって疲労回復や集中力の向上に役立つ重要な習慣です。しかし、昼寝の取り方を誤ると、夜の睡眠に悪影響を及ぼす可能性があります。効果的な昼寝のポイントとしては、30分以内にとどめることが挙げられます。短時間の昼寝は、深い睡眠に達する前に目覚めることで、眠気を感じずに活動を再開することができます。また、昼寝は可能な限り同じ時間帯に行うことで、体内時計を安定させる効果があります。快適な環境で昼寝を行うために、静かで暗い場所を選び、リラックスできる姿勢を保つことも大切です。

光療法で体内時計をリセットする

光療法は、体内時計(概日リズム)の調整に効果的な方法です。特に交代制勤務者は、日の光量が少ない時間帯に勤務することが多いため、光療法を活用することで体内時計をリセットし、睡眠リズムを整えることができます。光療法では、専用の光療法ランプを使用して、朝または勤務前に一定時間光を浴びることで、体内時計をリセットします。これにより、日中の覚醒度が向上し、夜の睡眠がスムーズになります。ただし、光療法を行う際は、専門家の指導を受けることが望ましいです。過剰な光刺激は逆効果になることもあるため、適切な使用方法を守ることが重要です。

サプリメントを活用した質の高い睡眠

サプリメントは、睡眠の質を向上させるための補助的な手段として有効です。特にメラトニンやマグネシウム、ビタミンB群などが知られており、これらは自然な眠りを促進する役割を果たします。メラトニンは、体内時計の調整に重要なホルモンであり、就寝前に摂取することで入眠を助けます。マグネシウムは、神経の安定化に寄与し、リラックス状態を促します。また、ビタミンB群は、ストレスを軽減し、心身のバランスを保つために役立ちます。ただし、サプリメントの使用には個人差があるため、医師や専門家と相談した上で適切な種類と用量を選ぶことが重要です。また、サプリメントはあくまで補助的な手段であり、生活習慣の改善と併せて活用することが望ましいです。

交代制勤務者特有の睡眠問題と対策

夜勤明けの過ごし方を見直そう

夜勤明けは、睡眠を確保し再び日常生活に戻るための重要な時間です。この時間帯の過ごし方を見直すことで、睡眠の質を改善し、健康を維持することが可能です。まず、夜勤明けにはできるだけ早く寝る環境を整えることが大切です。仕事の後はリラックスできる活動を選び、ストレスを軽減することが推奨されます。例えば、温かいお風呂に入ることで身体をリラックスさせ、入眠を促進します。また、スマートフォンやパソコンなどの電子機器の使用を控え、ブルーライトの影響を避けることも有効です。さらに、光を遮断し暗い環境を作ることで、体に「夜だ」と認識させ、スムーズな入眠をサポートします。

勤務シフトに合わせた睡眠スケジュールの作成

交代制勤務者にとって重要なのは、勤務シフトに合わせた柔軟な睡眠スケジュールを作成することです。規則正しいスケジュールを維持することで、体内時計をできるだけ安定させ、質の高い睡眠を確保することができます。具体的には、勤務シフトに合わせて寝る時間と起きる時間を調整し、一貫性を持たせることが効果的です。例えば、夜勤が終わった後は、できるだけ一定の時間に寝るよう心がけ、休日も大幅にズラさないようにすることが重要です。また、勤務前後には適度な運動やリラックス活動を取り入れ、身体を眠りに向けて準備することも有効です。さらに、短時間の仮眠を取り入れることで、疲労感を軽減し、夜勤中のパフォーマンスを向上させることができます。

看護師特有の睡眠問題とその対策

看護師は、長時間の勤務や夜勤が多く、特有の睡眠問題に直面することが多い職種です。看護師特有の睡眠問題としては、ストレスの多い職場環境や、緊急対応のための不規則な勤務時間が挙げられます。これらの要因は、睡眠の質を低下させ、慢性的な疲労感や心理的なストレスを引き起こすことがあります。対策としては、職場でのストレスマネジメントが重要です。カウンセリングやリラクゼーション法を取り入れることで、心理的な負担を軽減します。また、シフト交代の際には、できるだけゆったりとした時間を確保し、スムーズな眠りを確保するための環境整備が必要です。さらに、定期的な健康チェックを受け、身体の状態を把握することで、早期の対策が可能となります。個々の看護師に合った睡眠戦略を見つけ、健康とパフォーマンスの維持に努めることが求められます。

専門家への相談

睡眠専門医に相談するタイミングとは?

睡眠の問題が慢性的に続く場合や、日常生活に支障をきたすほど深刻な場合には、専門家への相談を検討することが重要です。具体的には、入眠困難や早朝覚醒が頻繁に起こる、日中の強い眠気や集中力の低下が見られる場合などが挙げられます。また、ストレスや心理的な問題が原因で睡眠障害が生じている場合にも、専門の医師やカウンセラーに相談することで適切な治療やサポートを受けることができます。睡眠専門医は、睡眠障害の診断と治療を専門に行っており、個々の症状に応じた適切な治療法を提案してくれます。専門家の助けを借りることで、根本的な問題の解決に向けた効果的なアプローチが可能となります。

睡眠アプリで自分の睡眠を把握しよう

現代のテクノロジーを活用して、自分の睡眠パターンを把握することも有効な対策の一つです。睡眠アプリは、スマートフォンやウェアラブルデバイスと連携し、睡眠の質や睡眠サイクルを詳細に記録・分析することができます。これにより、自分の睡眠習慣を客観的に把握し、改善すべきポイントを明確にすることが可能です。例えば、睡眠時間の変動や浅い睡眠の頻度、目覚めの回数などをデータとして確認することで、具体的な改善策を立てることができます。また、アプリによってはリラックス音楽や瞑想ガイド、光療法のサポートなど、睡眠の質を向上させる機能が組み込まれているものもあります。自分の睡眠を定期的にチェックし、必要に応じて生活習慣を調整することで、より良い睡眠を実現することができます。

よくある質問

日勤と夜勤、それぞれの睡眠の取り方は?

日勤と夜勤を交代で行う場合、それぞれに適した睡眠の取り方を知ることが重要です。日勤中は、通常の昼間の生活リズムに合わせて睡眠を取ることが推奨されます。日中に活動し、夜間にしっかりと睡眠を確保することで、体内時計を整えることができます。一方、夜勤中は、仕事明けに仮眠を取ることが有効です。昼間にしっかりと睡眠を取るために、夜勤後はリラックスした環境で十分な休息を心がけましょう。また、シフト交代の際には、可能な限りスムーズな移行を行い、体内時計の乱れを最小限に抑える工夫が必要です。具体的には、寝室を暗く保ち、静かな環境を整えることや、カフェインやアルコールの摂取を控えることが有効です。

睡眠不足が仕事に与える影響とは?

睡眠不足は、仕事のパフォーマンスに多大な影響を及ぼします。具体的には、集中力の低下や判断力の欠如、反応速度の遅延などが挙げられます。これにより、作業効率が下がり、ミスや事故のリスクが高まります。また、疲労感やストレスの増加により、職場でのコミュニケーションが円滑に行えなくなることもあります。長期的な睡眠不足は、メンタルヘルスの問題や身体的な健康リスクも引き起こすため、自身の健康管理と睡眠の確保が非常に重要です。適切な睡眠習慣を確立し、必要に応じて専門家の助けを借りることで、仕事と健康のバランスを保つことができます。

まとめ

日勤夜勤交代制勤務でも質の高い睡眠を確保できる

日勤夜勤交代制勤務は、体内時計や生活リズムに大きな影響を与えるため、睡眠の質が低下しやすい環境です。しかし、適切な対策を講じることで、交代制勤務でも質の高い睡眠を確保することは可能です。本ガイドで紹介した生活習慣の見直しや睡眠環境の改善、具体的な睡眠対策を実践することで、睡眠の質を向上させ、健康を維持することができます。重要なのは、一貫した努力と自分自身の体のサインを見逃さないことです。無理をせず、少しずつ改善を進めることで、あなたの睡眠は確実に向上していくでしょう。

あなたの生活習慣を見直し、快適な睡眠を手に入れよう

交代制勤務による睡眠障害に対処するためには、日常生活の中での小さな工夫が大きな効果を生みます。規則正しい食事や適度な運動、快適な睡眠環境の整備など、基本的な生活習慣を見直すことから始めましょう。また、専門家の助けを借りることで、より効果的な睡眠対策を講じることができます。健康的な生活習慣を確立し、良質な睡眠を手に入れることで、仕事のパフォーマンスも向上し、日常生活がより充実したものになります。あなた自身の健康と幸せのために、今すぐ行動を始めましょう。

参考URL: