毎日の練習や創作活動に集中できる、そんな夢のような空間を手に入れたいと思いませんか?私自身、防音室を設置する前は「本当にここで思う存分演奏できるようになるのだろうか」と期待と不安が入り混じっていました。その経験から言えるのは、事前の準備がすべてを分けるということです。

あなたが夢見る理想の防音空間。それを実現するために、私の10年以上の経験と実際にあった数々の事例から学んだ大切なポイントをお伝えします。これから防音室の設置を考えている方は、ぜひ最後までお付き合いください。

1. なぜ今、防音室が求められているのか?

コロナ禍を経て私たちの生活様式は大きく変わりました。在宅ワークが定着し、家で過ごす時間が増えた今、防音の需要は急増しています。私のもとにも「オンライン会議中に子どもの声が…」「夜間のギター練習で隣人とトラブルに…」という相談が日々寄せられるようになりました。

ある日、ドラム歴10年のTさんから連絡がありました。「マンションに引っ越したけど、練習できなくて1年が経ちました。このままじゃ技術が衰える…」と切実な声。実は彼だけでなく、多くの方が同じ悩みを抱えているのです。

防音室を設置する前にチェックリストを確認する理由は単純です。後悔しないためです。私自身、最初の防音室設置では「換気の重要性」を軽視し、真夏の練習中に気分が悪くなった経験があります。あなたにはそんな失敗をしてほしくありません。

さあ、あなたの理想の防音空間づくりに向けて、まずは目的から考えていきましょう。

2. 防音室設置前の重要チェックリスト【目的編】

チェック1:防音室の目的を明確にしましょう

「防音室が欲しい」と思ったとき、まず考えるべきは「何のために」という目的です。私のクライアントでも、当初は「とにかく音漏れを防ぎたい」と漠然と考えていた方が多いのですが、実際に話を聞いていくと具体的な用途があります。

ドラムの練習、ボーカルレッスン、テレワークでの会議、動画配信…目的によって必要な防音性能は大きく変わってきます。私が担当したあるギタリストの例では、「近所迷惑にならない程度に」と考えていたところ、実はご自身の録音クオリティにこだわりがあったことが判明。目的を明確にしたことで、より満足度の高い防音室が実現しました。

ポイントは「自分は防音室で何をしたいのか」を具体的にイメージすることです。「夜中に思いっきりドラムを叩きたい」「テレワーク中に子どもの声を気にせず会議したい」など、具体的な状況を思い描いてみてください。

チェック2:必要な防音効果のレベルを設定する

防音効果にはグレードがあります。一般的な会話レベルから完全な防音まで、必要な性能はピンキリです。

私が音楽スタジオの設計に関わった際、驚いたのは同じ「ドラム練習用」でも要求レベルが全く違うこと。プロのドラマーは「深夜でも全く音漏れしない環境」を求めるのに対し、趣味で楽しむ方は「昼間なら少し音が漏れても大丈夫」というケースもありました。

音の大きさは「デシベル(dB)」という単位で測りますが、一般的な目安として:

- 軽い防音(20-30dB): 通常の会話レベルをカット

- 中程度の防音(30-40dB): ギターなど中音量の楽器に対応

- 高度な防音(40-50dB以上): ドラムや大音量の楽器に対応

あなたの目的に合った防音レベルを考えてみてください。必要以上の防音性能を求めると予算が跳ね上がりますし、逆に不十分だと満足できない結果に。

チェック3:具体的な活動内容を詳細に考える

「音楽練習」といっても、使用する楽器や人数、利用頻度によって必要なスペースや設備が変わります。テレワークにしても、単に静かな環境が必要なのか、オンライン会議のための音響効果も考慮するのかで設計は異なります。

私自身、ピアノとボーカルの練習用に最初の防音室を作った際、録音機材を置くスペースを考慮していなかったため、後から大幅な改修が必要になりました。このような失敗を避けるためにも、防音室内での活動を細かくリストアップしておくことをお勧めします。

例えば「誰が」「どのくらいの頻度で」「どんな機材を使って」「何人で」活動するかを具体的に書き出してみましょう。思いもよらなかった必要条件が見えてくるはずです。

3. 防音室設置前の重要チェックリスト【予算・場所編】

チェック4:現実的な予算を把握する

防音室の設置費用は、簡易的なものから本格的なものまで幅広く、5万円程度の簡易防音から300万円を超える本格的なスタジオまでさまざまです。私の経験では、多くの方が「思ったより高かった」と感じる傾向があります。

ある日、「30万円くらいでプロ級の防音室を作りたい」というご相談を受けました。しかし実際には、その方が希望するレベル(深夜のドラム演奏が可能な程度)の防音室は100万円以上かかる現実。予算と期待値のミスマッチは失敗の原因になります。

私自身も最初の防音室では予算計画が甘く、工事途中で仕様変更を余儀なくされた苦い経験があります。防音材料費、施工費、換気設備、電気工事など、初期費用に加えて、将来のメンテナンス費用も考慮することをお勧めします。

予算は「必要最低限の防音性能を確保する基本プラン」と「理想を実現する拡張プラン」の2段階で考えると現実的です。思い切って言えば、本格的な防音なら100万円前後の予算を見ておくと安心でしょう。

チェック5:理想的な設置場所を選ぶ

設置場所選びは防音効果に直結します。2階に設置するか、1階か地下か。隣接する部屋は何か。上下の階はどうなっているか。これらすべてが防音計画に影響します。

あるマンションでの施工例では、当初クライアントが希望していた2階の一室ではなく、1階の角部屋を提案しました。理由は床からの音漏れリスクと周囲の部屋数。この変更により、予算内でより高い防音効果を実現できたのです。

私が音楽家として痛感するのは、床の振動対策の重要性です。特にピアノやドラムなど、振動が大きい楽器の場合、床からの固体音対策が不十分だとせっかくの壁の防音が無駄になることも。ドラム演奏者のお客様からは「壁は完璧に防音したのに、床からの振動で階下からクレームが…」という話をよく聞きます。

置く場所を決める際は、建物の構造強度(床荷重)、周囲の部屋との関係性、電源の配置、搬入経路まで考慮しましょう。一歩引いて「この部屋が本当に最適か?」と考える時間を持つことが大切です。

チェック6:賃貸物件での注意点

賃貸物件での防音対策は特に慎重さが求められます。「原状回復」が原則の賃貸では、大規模な工事は難しい場合が多いからです。

ある音楽教室を開業予定だったクライアントが、契約後に「楽器演奏禁止」という管理規約があることを知り、計画を白紙に戻さざるを得なかったケースもありました。事前の確認が不可欠です。

賃貸物件では次のポイントを必ずチェックしましょう:

- 管理規約で楽器演奏や防音工事が認められているか

- 原状回復義務の範囲と退去時のコスト

- 大家さんや管理会社の工事に対する理解

私がお勧めするのは、賃貸では「取り外し可能な簡易防音」から始めることです。防音カーテン、吸音パネル、防音マット等を組み合わせれば、ある程度の効果が得られます。予算と効果のバランスを考えると、賃貸では小規模から始めて徐々に拡張するアプローチが現実的です。

4. 防音室設置前の重要チェックリスト【方法・業者編】

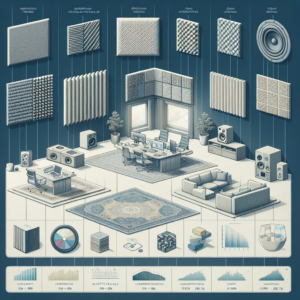

チェック7:最適な防音方法を選ぶ

防音方法は大きく分けると、「防音室ユニット」「浮き構造工法」「防音パネル・吸音材の活用」の3種類があります。どれを選ぶかは予算と求める効果によって変わってきます。

私がプロミュージシャン向けにアドバイスするときは、基本的に「浮き構造工法」をお勧めします。これは壁・床・天井を既存の建物から切り離して「浮かせる」工法で、特に固体音(振動)対策に効果的です。ただし、専門知識と技術が必要なため、DIYには向きません。

あるドラマーのお客様は当初、安価な防音パネルでの対策を考えていましたが、私の提案で浮き構造工法に切り替えました。結果として「これなら深夜でも思いっきり演奏できる」と大変満足されています。

一方、完璧を求めるなら「防音室ユニット」が最適です。これは部屋全体を一から作る方法で、最も高い防音性能を発揮します。ただし、予算は100万円を超えることが多く、搬入経路の確保も課題になります。

DIY派なら「防音パネル・吸音材」の組み合わせも一案です。効果は限定的ですが、費用対効果は悪くありません。私も学生時代はこの方法で対応していました。パネルの配置を工夫すれば、ボーカルやアコースティックギターなら十分な効果を得られるでしょう。

チェック8:防音材の選び方

防音材選びは専門的になりがちですが、基本は「遮音」と「吸音」の違いを理解することです。「遮音」は音を通さないこと、「吸音」は反響を抑えることです。多くの方がこの違いを混同しています。

ある日、DIYで防音対策をしたという方から「グラスウールをたくさん貼ったのに、隣の部屋に音が漏れる」というご相談を受けました。これは典型的な誤解の例です。グラスウールは「吸音材」であって「遮音材」ではないのです。

効果的な防音のためには、重量のある遮音材(石膏ボードや遮音シート)と、柔らかい吸音材(グラスウールやウレタン)を適切に組み合わせることが重要です。私が実践しているのは「質量則」と「空気層の確保」です。これは防音の基本原則で、重い素材と空気層を交互に重ねることで効果を高めます。

DIYでも応用できるテクニックとして、「二重壁構造」があります。既存の壁から少し離して新たな壁を作り、間に吸音材を入れる方法です。この「空間」が音のエネルギーを大幅に削減してくれます。

チェック9:信頼できる業者の見極め方

防音工事で失敗する最大の原因は、適切な業者選びができていないことです。私も最初の防音室は「安さ」だけで業者を選び、後悔した経験があります。

業者選びのポイントは4つ。「実績と施工例」「効果の数値提示」「アフターフォロー体制」「見積もりの透明性」です。特に重要なのは施工例の確認です。写真や動画だけでなく、可能なら実際に訪問して効果を体感することをお勧めします。

あるピアノ教室の開業を支援した際、3社から見積もりを取りましたが、その中で唯一「防音効果をデシベル値で明示」してくれた業者を選びました。結果的に、その明確さと責任感が工事の質にも表れ、大満足の仕上がりになりました。

また、見積もりの内訳も重要です。「一式」という表記だけで詳細が不明な業者は避けるべきです。材料費・工事費・諸経費がきちんと分かれているか確認しましょう。施工後のサポート体制も事前にチェックしておくと安心です。

5. 防音室設置後の注意点

換気と湿度管理の重要性

防音室を設置して終わりではありません。最も見落とされがちなのが「換気」の問題です。高い防音性能を持つ部屋ほど、密閉度が高く空気の入れ替わりが悪くなります。

私自身、最初の防音室では換気を軽視したため、長時間の練習で頭痛や疲労感を感じることがありました。実は室内のCO2濃度が上昇していたのです。あるスタジオオーナーのお客様も「レッスン中に生徒さんが気分が悪くなった」と相談に来られましたが、原因は換気不足でした。

理想的には24時間換気システムの導入をお勧めします。それが難しい場合は、定期的な換気を心がけましょう。1時間に5分程度、ドアや窓を開けるだけでも効果があります。

湿度管理も重要です。密閉空間は湿気がこもりやすく、楽器にも人体にも良くありません。防カビ対策として除湿機の設置も検討してください。私は湿度計を置いて、常に40〜60%の範囲を維持するよう心がけています。

定期的なメンテナンスが必要な理由

防音性能は経年とともに低下します。特に防音材の劣化や隙間の発生は気づきにくいものです。

クラシックギタリストのお客様から「最近、少し音が漏れるようになった」というご相談を受けました。調査してみると、ドアの防音パッキンが劣化していたのです。小さな部分でも、防音性能全体に大きく影響します。

私は自分の防音室を半年に一度、専門家に点検してもらっています。特にチェックすべきポイントは以下の通りです:

- ドアや窓のパッキン部分の劣化

- 壁と床の接合部の隙間発生

- 換気システムからの音漏れ

- 防音材のたわみや劣化

DIYで設置した場合は特に、定期的なチェックと補修を忘れないようにしましょう。長期的に見ると、こまめなメンテナンスが防音効果を維持する秘訣です。

騒音トラブルを避けるための配慮

いくら高性能な防音室でも、100%の遮音は難しいものです。周囲への配慮を忘れないようにしましょう。

私のレッスン生の一人は、マンションに素晴らしい防音室を設置したものの、深夜の利用で管理組合とトラブルになってしまいました。音漏れはなかったのですが、防音室内からの床振動が原因でした。

他にも気をつけたいのは「本体から外れた部分」です。例えば、防音室に出入りする際のドアの開閉音や、楽器の運搬音などが思わぬ騒音源になることがあります。

私からのアドバイスは以下の3点です:

- 使用時間への配慮(特に深夜・早朝)

- 定期的な近隣への挨拶や関係構築

- 実際の音漏れ状況の確認(外から聞こえる音のチェック)

防音技術だけでなく、人間関係の構築も良好な音環境維持には欠かせません。私は新しい防音室を設置した際、ご近所に挨拶回りをして「もし気になることがあればいつでも言ってください」と伝えることにしています。

6. まとめ:理想の防音室を実現するために

いかがでしたか?ここまで読み進めていただき、ありがとうございます。これらのチェックポイントが、あなたの理想の防音空間作りの一助になれば幸いです。

防音室の設置は決して小さな投資ではありません。だからこそ、事前の準備と計画が成功の鍵を握ります。私が10年以上の経験から学んだことをまとめると、結局は「目的の明確化」と「現実とのバランス」に尽きるのではないでしょうか。

最初の防音室づくりで失敗した私も、試行錯誤を重ねてようやく理想の環境にたどり着きました。あなたには同じ失敗を繰り返してほしくありません。この記事のチェックリストを一つずつ確認していただくことで、後悔のない防音室設置が実現するはずです。

私がいつも心がけているのは「完璧を求めすぎないこと」です。予算の範囲内で最大限の効果を得るためには、時には妥協も必要です。例えば、完全な防音性能を求めず「日中の練習なら問題ない程度」に目標を設定し、その分の予算を音質の向上に回すという選択肢もあります。

大切なのは「あなたが何を実現したいのか」です。思う存分演奏できる空間、集中して作業できる環境、家族に迷惑をかけない趣味の場所…。その目的に最適な防音環境は、必ずしも最高額の設備とは限りません。

最後に一言。防音室は単なる「音を閉じ込める箱」ではなく、あなたの創造性と可能性を広げる特別な空間です。この記事が、そんな素晴らしい空間づくりの一歩になれば、これ以上の喜びはありません。

「音」との付き合い方を見つめ直し、より豊かな音楽ライフや快適な生活環境を手に入れてください。あなたの防音計画が成功することを、心より願っています。

関連リンク

よくある質問

Q1: 防音室を自作する際の注意点は?

DIYで防音室を作る場合、特に注意したいのは「空気の流れ」と「隙間対策」です。どんなに高性能な防音材を使っても、1mmの隙間があれば効果は大幅に減少します。また、換気計画を忘れないでください。私のDIY経験では、ドアの気密性と床の固体音対策が最も難しいポイントでした。

Q2: 防音室の効果はどれくらい持続するのか?

適切なメンテナンスを行えば、基本的な防音性能は5〜10年は維持できます。ただし、パッキン類は2〜3年、換気システムのフィルターは半年程度で交換が必要です。私の場合、定期点検と部分的な補修を行うことで、8年目の今でも当初の性能を保っています。

Q3: 業者に依頼する場合の相場は?

防音の目的やレベルによって大きく異なりますが、一般的な相場として、簡易的な防音対策なら30〜50万円、本格的な防音室なら80〜200万円程度です。ドラムなど大音量の楽器用途では、さらに高額になることも。複数の業者から見積もりを取り、内訳を比較することをお勧めします。