騒音は現代生活において避け難い問題の一つです。特に都市部では、交通や隣接する住居からの音が日常的に生活の質を低下させています。そこで重要となるのが「音を遮る壁」の防音対策です。本記事では、防音壁の種類やその選び方、さらにはDIYでの防音施策までを詳細に解説します。防音対策を適切に行うことで、静かで快適な住環境を実現するための具体的なステップを提供します。この記事を読むことで、あなたの住まいに最適な防音壁を選び、効果的に音を遮断する方法を理解できるようになります。

はじめに:なぜ「音を遮る壁」が必要なのか?

騒音問題の現状と対策の重要性

現代社会における騒音問題は、生活の質を大きく左右する要因となっています。交通量の多い道路沿いや工業地域、高層住宅などでは特に音の侵入が顕著で、睡眠不足やストレスの原因となることも少なくありません。適切な防音対策を講じることで、こうした問題を軽減し、快適な生活環境を維持することが可能です。防音壁はその中でも特に効果的な対策として広く利用されています。

この記事で解決できること

本記事では、以下の点について詳しく解説します:

- 防音壁の種類とその特徴

- 音の伝わり方と防音の基本原則

- 目的と予算に応じた防音壁の選び方

- DIYでの防音壁作成方法と注意点

- プロに依頼する際の業者選びのポイント

- よくある質問への回答

これにより、あなたのニーズに最適な防音対策を選び、実践するための知識と手順を提供します。

「音を遮る壁」の種類と特徴

防音壁の種類(素材、構造別)

コンクリート壁の利点と欠点

コンクリート壁はその高い密度と重量により優れた遮音性を誇ります。外部からの音を効果的に遮断するため、住宅やオフィスなどで広く使用されています。しかし、その重さゆえに施工が難しく、コストが高くなることが欠点です。また、施工後の修正が困難なため、計画段階での慎重な設計が求められます。

石膏ボード壁の選び方

石膏ボード壁は軽量で施工が容易なため、リフォームや新築時によく採用されます。防音性能を向上させるためには、複数層の石膏ボードを使用し、隙間をしっかりと防ぐことが重要です。コストパフォーマンスに優れ、柔軟な設計が可能な点が魅力です。

木製壁の魅力と注意点

木製壁は自然素材ならではの温かみがあり、インテリアとしても人気があります。適切な吸音材と組み合わせることで効果的な防音が可能ですが、湿気や温度変化に弱いため、設置場所やメンテナンスに注意が必要です。

二重壁構造の効果

二重壁構造は、二つの壁の間に空気層を設けることで音の伝播を効果的に防ぎます。この構造により、遮音性能が大幅に向上し、隣接する部屋や外部からの音を効果的に遮断します。しかし、施工スペースやコストが増加するため、計画段階での検討が必要です。

各種壁の防音性能比較

以下の表は、主要な防音壁の種類とその防音性能を比較したものです:

既存の壁に後付けできる防音対策

既存の壁に防音効果を追加する方法として、以下の対策が有効です:

これらの方法は比較的費用が抑えられ、施工も容易なため、リフォーム時に取り入れることをおすすめします。

防音対策の基本:音の伝わり方を理解する

音の種類(空気伝搬音、固体伝搬音)

音は主に「空気伝搬音」と「固体伝搬音」に分けられます。空気伝搬音は音波が空気中を伝わるもので、会話や音楽などが該当します。一方、固体伝搬音は建物の構造材を通じて伝わる音で、足音や振動音などが含まれます。防音対策を講じる際は、これらの音の伝わり方を理解し、適切な対策を選択することが重要です。

防音の3原則(遮音、吸音、制振)

防音対策には「遮音」「吸音」「制振」の3つの原則があります。遮音は音の侵入を物理的に防ぐこと、吸音は内部で音を吸収し反響を減少させること、制振は振動を抑え音の伝播を防ぐことを指します。これらを組み合わせて使用することで、より効果的な防音環境を構築することができます。

「音を遮る壁」の選び方:目的と予算に合わせて

遮音性能の指標(透過損失、D値)

遮音性能は主に「透過損失」と「D値」で評価されます。透過損失は壁を通過する音の減衰量を示し、値が大きいほど高い遮音性能を意味します。D値は部屋全体の遮音性能を評価する指標で、一般的にD5値が使用されます。これらの指標を理解し、目的に応じた適切な防音壁を選択することが重要です。

設置場所の検討(室内、室外)

防音壁の設置場所によって、選ぶべき素材や構造が異なります。室内であれば、見た目やインテリアとの調和を考慮しつつ、防音性能を重視した素材を選ぶことが推奨されます。室外の場合は、耐久性や気候条件に対応できる素材を選ぶ必要があります。また、設置環境に応じた施工方法を採用することが重要です。

予算と効果のバランス

防音対策には様々なコストがかかりますが、予算内で最も効果的な対策を選ぶことが求められます。高価な素材や構造ほど高い防音性能を提供しますが、費用対効果を考慮し、必要な部分に重点を置いた対策を行うことが重要です。予算に応じた最適なバランスを見つけるためには、事前のリサーチと計画が不可欠です。

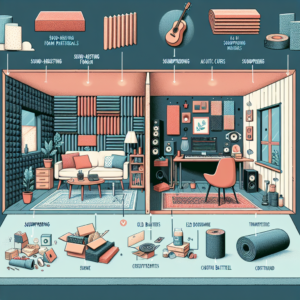

DIYでできる!「音を遮る壁」の作り方と注意点

防音シートの貼り方

防音シートは手軽に壁に貼り付けることができる防音材です。施工前に壁面を清掃し、シートを均一に貼り付けることで効果を最大限に引き出します。シート同士の重なりや隙間をしっかりと防ぐことが重要です。施工後は乾燥時間を確保し、しっかりと固定されていることを確認しましょう。

吸音材の設置方法

吸音材は音を内部で吸収し、反響を減少させる役割を果たします。壁や天井、床に適切に配置することで効果を高めることができます。設置場所は音源に近い部分や反響が大きい箇所を中心に選ぶと良いでしょう。吸音材の厚さや密度も選定のポイントとなります。

二重窓の設置

窓からの音の侵入を防ぐために、二重窓を設置することが効果的です。外側の窓と内側の窓の間に空気層を設けることで、音の透過を大幅に減少させます。既存の窓に追加で取り付けることも可能ですが、施工には専門的な知識が必要な場合があります。

ドアの隙間を埋める

ドア周りの隙間から音が漏れることが多いため、隙間テープやドアシールを使用して隙間を埋めることが重要です。これにより、遮音効果が向上し、外部からの音の侵入を防ぐことができます。特に薄型のドアや古いドアの場合は、隙間のチェックと対策が必要です。

DIYの注意点:安全対策と法的規制

DIYで防音対策を行う際には、安全面と法的規制に注意する必要があります。防音材の施工時には適切な保護具を着用し、施工手順を守ることが重要です。また、集合住宅やマンションでは、防音対策に関する規制が存在する場合があるため、事前に管理会社や大家と相談することが推奨されます。

プロに依頼する?業者選びのポイント

実績と評判の確認

防音対策をプロに依頼する際には、業者の実績や評判を確認することが重要です。過去の施工事例や顧客レビューをチェックし、信頼できる業者を選びましょう。また、具体的な防音効果の事例を提供してもらうことで、期待する効果が得られるかを判断する材料となります。

見積もりの比較

複数の業者から見積もりを取り、費用と提供されるサービス内容を比較することが大切です。見積もりには詳細な内訳が含まれているか、追加費用が発生する可能性があるかを確認しましょう。価格だけでなく、提供される製品や施工方法の違いにも注目して選定することが推奨されます。

アフターフォローの有無

防音対策後のアフターフォローが充実している業者を選ぶことも重要です。施工後のメンテナンスや問題発生時の対応が迅速かつ適切に行われる業者は、信頼性が高く安心して依頼することができます。保証期間やサポート体制についても確認しましょう。

「音を遮る壁」に関するよくある質問(Q&A)

Q1: 防音効果を高めるには?

防音効果を高めるためには、遮音、吸音、制振の3原則をバランスよく取り入れることが重要です。また、壁だけでなく窓やドア、床なども防音対策を行うことで、全体的な効果が向上します。複数の防音材を組み合わせて使用することも効果的です。

Q2: 防音対策の費用相場は?

防音対策の費用は、選ぶ素材や施工方法、施工面積によって大きく異なります。簡易的な防音シートの施工であれば数万円程度から可能ですが、二重壁構造やプロによる全面的な防音対策となると数十万円以上かかる場合もあります。予算に応じて最適な対策を選ぶことが重要です。

Q3: 賃貸でもできる防音対策は?

賃貸物件でも取り組める防音対策としては、吸音パネルの設置や防音シートの貼り付け、防音カーテンの使用などがあります。これらは比較的簡単に取り外しが可能で、壁や窓を傷つけずに使用することができます。ただし、事前に大家や管理会社に確認することをおすすめします。

まとめ:快適な生活空間のために、今すぐできること

この記事のポイントまとめ

本記事では、音を遮る壁の防音対策について以下のポイントを解説しました:

- 防音壁の種類とそれぞれの特徴

- 音の伝わり方と防音の基本原則

- 目的と予算に応じた防音壁の選び方

- DIYでの防音対策方法と注意点

- プロに依頼する際の業者選びのポイント

- よくある質問への回答

これらの知識を活用し、あなたの住環境に最適な防音対策を実践しましょう。

今後の対策ステップ

1. 現在の騒音問題の原因を特定する

2. 防音対策の目的と予算を明確にする

3. 防音壁の種類と特徴を比較検討する

4. DIYでの対策を検討するか、プロに依頼するかを決定する

5. 選択した対策を実施し、効果を確認する

6. 必要に応じて追加の防音対策を行う

参考URL: