YouTube動画の品質向上には、視覚だけでなく音声のクリアさも欠かせません。外部音が多いと視聴者の集中力を削ぎ、動画全体のプロフェッショナルな印象を損ねてしまいます。本ガイドでは、YouTube収録時に外部音を効果的にカットするための具体的な方法を詳しく解説します。環境音や生活音、機械音といった様々な外部音の対策から、防音環境の整え方、おすすめの収録機材、さらに編集ソフトを使用したノイズ除去技術まで、包括的にカバーします。これにより、あなたのYouTube動画の音質を格段に向上させ、視聴者にとって快適な視聴体験を提供することが可能となります。

1. YouTube収録で外部音カットが重要な理由とは?

外部音が動画品質を損なう理由

外部音が多い環境で録音を行うと、視聴者にとって雑音が入った音声が聞こえ、内容の理解を妨げるだけでなく、動画全体のプロフェッショナルさを損ないます。雑音が入ることで話者の声が聞き取りにくくなり、視聴者の集中力が低下する原因となります。特に、静かな環境で収録された音声に比べて、外部音が多いとクリアな音質が求められるYouTube動画では、視聴者の離脱率が高まるリスクがあります。

高品質な動画制作における音声の重要性

動画の内容や映像の質が優れていても、音声が不明瞭であれば視聴者の満足度は大きく低下します。音声は視聴者にとって情報を伝える重要な手段であり、魅力的なコンテンツを提供するためには高品質な音声が不可欠です。クリアな音声はメッセージの伝達をスムーズにし、視聴者にとって心地よい視聴体験を提供します。また、背景音や雑音が少ないことで、話者の声色や感情がより自然に伝わり、視聴者とのコミュニケーションが円滑になります。

この記事で得られる具体的な解決策

本記事では、YouTube収録時に外部音をカットするための具体的な方法を段階的に紹介します。まず、外部音の種類とその原因を理解し、それぞれに対する効果的な対策を学びます。次に、防音環境の整え方やおすすめの防音グッズ、自作防音ブースの作り方を解説します。また、収録機材の選び方やノイズを最小限に抑えるための収録時のテクニックについても詳しく説明します。最後に、編集ソフトを使用したノイズ除去の手法やAI技術を活用した最新のノイズキャンセリング技術についても触れ、総合的な音声品質向上の方法を提供します。

2. YouTube収録に影響を与える外部音の種類とは?

環境音、生活音、機械音の具体例

YouTube収録時に影響を与える外部音は主に環境音、生活音、機械音の三つに分類されます。環境音には風の音や交通音、鳥のさえずりなどが含まれ、自然環境や都市部の背景音が該当します。生活音には家族の会話、ペットの音、電気製品の操作音などが含まれ、家庭内の音源が代表的です。機械音にはエアコンやファン、パソコンのファン音などがあり、電子機器から発生する雑音が該当します。これらの外部音は、収録環境や使用する機材の種類によって異なりますが、適切な対策を講じることで音質の向上が可能です。

外部音の発生原因とその対策

外部音は様々な原因で発生します。環境音の場合、収録場所の周囲に自然や交通の騒音が多い場合に発生しやすくなります。生活音は家庭内での日常的な動作や会話から生じ、機械音は電子機器や家電製品の動作音が原因です。これらの外部音を効果的にカットするためには、収録場所を選ぶ際に静かな環境を確保することが第一です。また、防音材を使用して収録スペースを隔離することや、ノイズキャンセリング機能を持つマイクを使用するなどの対策が有効です。さらに、収録時の機材配置や設定を工夫することで、外部音の影響を最小限に抑えることができます。

あなたの収録環境に潜む外部音を見つけよう

効果的な外部音カットには、まず収録環境にどのような外部音が存在するかを把握することが重要です。録音前にテスト録音を行い、各外部音の発生源や音量を確認しましょう。例えば、窓際に近い場合は交通音が入りやすくなるため、窓を閉めるか、二重窓にすることで対策が可能です。また、家電製品の動作音が気になる場合は、収録時に電源をオフにするか、防音ケースを使用すると良いでしょう。さらに、専用のノイズゲート機能を持つオーディオインターフェースを使用すると、不要な背景音を自動的にカットすることができます。これらの方法を駆使して、自身の収録環境に潜む外部音を特定し、適切な対策を講じることが求められます。

3. 収録環境を整えるための外部音対策

防音対策の基本:静かな収録場所を確保する

外部音をカットするための最も基本的な対策は、静かな収録場所を確保することです。理想的な収録場所は、外部からの騒音が少なく、室内でも反響音が抑えられる場所です。自宅内であれば、窓から離れた部屋や、壁が厚い部屋を選ぶことが有効です。また、収録日時も周囲の騒音が少ない時間帯を選ぶことで、より静かな環境を実現できます。さらに、防音カーテンや防音パネルを活用することで、外部音の侵入を防ぎ、室内の音響環境を最適化することが可能です。

自作防音ブースの簡単な作り方

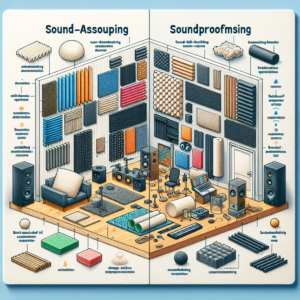

プロフェッショナルな防音環境を整えるには費用がかかる場合がありますが、自作防音ブースを作成することで手軽に音質を向上させることができます。基本的な防音ブースの作成には、厚手の木材や合板を使用してフレームを組み、吸音材や防音シートを貼り付けます。窓やドアの隙間をしっかりと塞ぐことで、外部音の侵入を防ぎます。また、内部に反響を抑えるための吸音パネルを配置することで、録音時の音質をさらに向上させることができます。オンラインでは、自作防音ブースの具体的な作り方や使用する材料の詳細なガイドが多数公開されているため、参考にしながら作業を進めると良いでしょう。

市販の防音グッズで音質を向上させる

市販されている防音グッズを活用することで、手軽に収録環境の音質を向上させることができます。例えば、防音カーテンや吸音パネル、防音スポンジなどは、簡単に設置できる上に効果的です。これらのアイテムは、音の反射を抑えたり、外部からの騒音を吸収する役割を果たします。また、スタジオモニター用の防音パネルやバンブーフィルターを使用することで、録音時のノイズをさらに低減させることが可能です。特に、マイク周辺に配置することで、直接的なノイズの侵入を防ぐ効果があります。販売店やオンラインショップでは、用途に応じた様々な防音グッズが取り揃えられているため、自分の収録環境に最適なアイテムを選ぶことが重要です。

4. 収録機材の選び方:おすすめマイクと周辺機器

各種マイクの特徴と選び方

高品質な音声を収録するためには、適切なマイクの選択が不可欠です。主に使用されるマイクにはコンデンサーマイク、ダイナミックマイク、リボンマイクの三種類があります。コンデンサーマイクは感度が高く、細かいニュアンスまで捉えることができるため、スタジオ録音に最適です。一方、ダイナミックマイクは耐久性が高く、騒がしい環境でも安定した音質を提供します。リボンマイクは自然な音色が特徴で、特に音楽録音に適しています。自分の収録環境や用途に応じて、最適なマイクを選ぶことが重要です。また、マイク選びでは指向性も考慮すべきポイントです。単一指向性のマイクは前方からの音を重点的に収録し、周囲の雑音を抑える効果があります。

周辺機器の役割:ポップガードとオーディオインターフェース

高品質な録音を行うためには、マイク以外の周辺機器も重要な役割を果たします。ポップガードは、発音時に発生する破裂音(ポップノイズ)を防ぎ、クリアな音声を実現します。特に「P」や「B」の音が強調される際に効果を発揮します。また、オーディオインターフェースはアナログ信号をデジタル信号に変換し、コンピューターに送信する役割を担います。高品質なオーディオインターフェースを使用することで、音声の歪みを防ぎ、よりクリアな録音が可能となります。さらに、ヘッドホンアンプやマイクスタンドなどの追加機器も、録音の質を向上させるために役立ちます。

初心者向けのおすすめマイクと機材リスト

初めてYouTube収録に挑戦する方におすすめのマイクと機材を以下にリストアップします。まず、コンデンサーマイクでは「Audio-Technica AT2020」がコストパフォーマンスに優れており、クリアな音質を提供します。ダイナミックマイクとしては「Shure SM58」が信頼性と耐久性で定評があります。オーディオインターフェースでは、「Focusrite Scarlett 2i2」がおすすめで、初心者にも扱いやすい設計となっています。また、ポップガードとしては「Nady MPF-6」、スタンドとしては「Neewer などの調整可能なマイクスタンド」が便利です。これらの機材を揃えることで、基本的な高品質な録音環境を構築することが可能です。

5. 収録時のテクニック:ノイズを最小限にするために

マイクの最適な位置と角度を調整する方法

マイクの位置と角度を正しく設定することで、不要なノイズを効果的に排除できます。基本的には、マイクを口元から約15~30cm離し、わずか下向きに配置することが推奨されます。こうすることで、直接的な風や呼吸の音を避けつつ、声の明瞭さを確保できます。また、マイクの角度を調整する際には、外部音が入らない方向に向けることが重要です。例えば、窓からの交通音が多い場合は、マイクを窓と反対側に向けることでノイズを減少させることができます。さらに、マイクスタンドに防振用のポップフィルターを取り付けることで、振動や衝撃音を抑えることができます。

ゲイン調整の重要性とその設定方法

ゲイン調整は、マイクが拾う音の強さを調整するための重要なステップです。適切なゲイン設定を行わないと、音声がクリアに録音されず、ノイズが混入する原因となります。ゲインが低すぎると音声が小さくなり、クリアに聞こえません。一方、ゲインが高すぎると音声が歪み、ノイズが目立つようになります。最適なゲイン設定を見つけるためには、テスト録音を行いながら、音声がクリアかつノイズが最小限になるポイントを探すことが必要です。基本的には、ピーク音が-6dBから-12dB程度になるように調整するとバランスが良くなります。

テスト録音で発見する問題点と解決策

収録前にテスト録音を行うことで、潜在的な問題点を事前に発見し、改善することが可能です。テスト録音では、実際に話してみて音声の質やノイズの有無を確認します。もし外部音が多く入っている場合は、マイクの位置や角度を再調整するか、防音対策を追加する必要があります。また、ゲイン設定を見直し、クリアな音声が録音されているかを確認します。さらに、テスト録音を通じて、編集ソフトでのノイズ除去の必要性やその方法を把握することも重要です。問題点を早期に発見し、適切な対策を講じることで、最終的な録音品質を大幅に向上させることができます。

6. 編集ソフトを使った外部音カットの手法

おすすめのノイズ除去ソフトとその機能

外部音をカットするための編集ソフトとしては、以下のものがおすすめです。Audacityは無料で利用でき、基本的なノイズ除去機能を備えています。ユーザーフレンドリーなインターフェースで初心者にも扱いやすいです。Adobe Auditionはプロフェッショナル向けのソフトで、高度なノイズ除去ツールやエフェクトが豊富に揃っています。iZotope RXは、AIを活用した高度なノイズリダクション機能が特徴で、非常に精度の高いノイズ除去が可能です。これらのソフトを活用することで、収録後の編集段階で外部音を効果的にカットし、クリアな音声を実現することができます。

ノイズ除去の具体的な手順を解説

ノイズ除去の具体的な手順はソフトウェアによって異なりますが、一般的な流れは以下の通りです。まず、収録した音声ファイルを編集ソフトにインポートします。次に、ノイズのプロファイルを取得します。これは、音声中でノイズのみが含まれる部分を選択し、その特性をソフトに学習させる作業です。その後、ノイズ除去ツールを適用し、選択したプロファイルに基づいて全体の音声からノイズを除去します。最後に、必要に応じて音量の調整やイコライジングを行い、音声全体のバランスを整えます。各ステップでは、プレビュー機能を活用して効果を確認しながら進めることが重要です。また、過度なノイズ除去は音声の自然さを損なう可能性があるため、適度なバランスを保つよう心掛けましょう。

効果的な編集方法を学ぶための参考動画

ノイズ除去の編集方法を効果的に学ぶためには、実際の操作を見ながら理解することが有効です。YouTubeには、様々な編集ソフトを使用したノイズ除去のチュートリアル動画が多数公開されています。例えば、Audacityを使った基本的なノイズ除去方法や、Adobe Auditionでの高度なノイズリダクション手法など、具体的な手順を視覚的に学ぶことができます。これらの動画を参考にしながら、自分の収録環境や使用するソフトに合わせた最適なノイズ除去方法を習得しましょう。また、編集ソフトの公式チュートリアルやコミュニティフォーラムも有用な情報源となります。

7. AI技術を活用したノイズ除去の未来

AIノイズキャンセリング技術の基礎知識

AIノイズキャンセリング技術は、機械学習アルゴリズムを活用して音声データからノイズを自動的に検出・除去する先進的な技術です。従来のノイズ除去手法では、手動でプロファイルを設定する必要がありましたが、AI技術を導入することで、より迅速かつ正確にノイズを削減することが可能となります。AIは大量の音声データを学習し、ノイズと音声の特徴を識別する能力を持つため、複雑な雑音環境でも高精度なノイズ除去が実現します。これにより、編集作業の時間を大幅に短縮し、より自然でクリアな音声を得ることができます。

人気のAIノイズ除去ソフトの比較

市場には多くのAIノイズ除去ソフトが登場しており、その機能や性能も多岐にわたります。代表的なものには、iZotope RXのAIベースのノイズリダクション機能や、Adobe Enhance Speech、Waves NS1などがあります。iZotope RXは、高度なAIアルゴリズムを用いて、様々な種類のノイズを高精度で除去することが可能です。Adobe Enhance Speechは、オンラインで利用できるAIノイズ除去ツールで、手軽に音声をクリアにすることができます。Waves NS1は、リアルタイムでノイズを低減するプラグインで、ライブ配信や収録時にも効果的です。各ソフトの特徴を比較し、自分のニーズに最も適したものを選ぶことが重要です。

AI利用時の注意点と音質への影響

AIノイズキャンセリング技術を使用する際には、いくつかの注意点があります。まず、AIによるノイズ除去は非常に効果的ですが、過度に使用すると音声自体の自然さや明瞭さが損なわれる可能性があります。特に、人間の声の微妙なニュアンスを捉える際に、AIが誤って音声成分を削除してしまうことがあります。そのため、ノイズ除去の強度を適切に調整し、音質を確認しながら作業を進めることが重要です。また、AI技術はデータに依存するため、非常に特殊なノイズ環境では効果が限定的になる場合があります。最新の技術動向を把握し、自分の収録環境に最適なツールを選択することが求められます。

8. 外部音をカットして魅力的なYouTube動画を作成しよう

これまでのポイントを振り返る

本ガイドでは、YouTube収録時に外部音をカットするための様々な方法を紹介してきました。具体的には、外部音の種類とその原因の理解、防音環境の整備、自作防音ブースや市販防音グッズの活用、適切な収録機材の選択と配置、収録時のテクニック、編集ソフトを使用したノイズ除去、そしてAI技術を駆使した最新のノイズキャンセリング手法について解説しました。これらのポイントを総合的に活用することで、あなたのYouTube動画の音質を大幅に向上させ、視聴者にとって魅力的なコンテンツを提供することが可能となります。

実践してみよう!あなたのYouTube動画を改善するために

ここまで学んだ外部音カットの技術を実践に移す時が来ました。まずは、自分の収録環境を見直し、どの外部音が影響を与えているのかを確認しましょう。次に、防音対策を講じて録音環境を整えます。その後、適切なマイクと周辺機材を選び、収録時のテクニックを実践します。最後に、編集ソフトを使用してノイズを除去し、音質を最適化します。繰り返し練習しながら、各ステップを丁寧に行うことで、徐々に音声品質が向上し、魅力的なYouTube動画を作成することができます。継続的な改善を心掛け、視聴者にとって価値あるコンテンツを提供し続けましょう。

コメント欄での交流を促す呼びかけ

あなたのYouTube動画制作に役立つ外部音カットの方法について、ぜひコメント欄で共有してください。実践してみて感じたことや、さらなる質問があればお気軽にお聞かせください。また、他のクリエイターとの情報交換を通じて、さらなるスキルアップを目指しましょう。皆さんの体験談やアドバイスをお待ちしております!

よくある質問

Q1. 防音ブースを自作するのは難しいですか?

A1. 防音ブースの自作は、基本的な工具と材料があれば初めてでも比較的簡単に行えます。オンラインで多くのガイドやチュートリアルが提供されているため、参考にしながら作業を進めることができます。ただし、完全な防音効果を求める場合は、専門的な知識が必要になることもあります。

Q2. ノイズ除去ソフトを使うと音質が悪くなりませんか?

A2. 適切にノイズ除去ソフトを使用すれば、音質を維持しながらノイズを効果的にカットすることが可能です。しかし、過度なノイズ除去は音声を不自然にする可能性があるため、適度なバランスを保つことが重要です。テスト録音を繰り返し、最適な設定を見つけることをおすすめします。

Q3. AIノイズキャンセリングは無料で利用できますか?

A3. 一部のAIノイズキャンセリングツールは無料で利用できますが、高度な機能を持つソフトウェアは有料の場合が多いです。無料版でも基本的なノイズ除去は可能ですが、より精密な編集や追加機能を利用したい場合は有料版の購入を検討すると良いでしょう。

まとめ

YouTube収録時に外部音をカットすることは、高品質な動画を制作する上で非常に重要です。本ガイドでは、外部音の種類とその対策、防音環境の整備、適切な収録機材の選択、収録時のテクニック、編集ソフトを使用したノイズ除去方法、そして最新のAI技術を活用したノイズキャンセリングについて詳細に解説しました。これらの方法を実践することで、あなたの動画音声の質を大幅に向上させ、視聴者にとって魅力的でプロフェッショナルなコンテンツを提供することが可能となります。継続的な改善と工夫を通じて、より良い動画制作を目指しましょう。

参考URL