今日のコンテンツ制作の世界において、4Kカメラや高度な照明機材が注目を集める一方で、成功する配信者が共通して理解している一つの原則が存在する。それは、視聴者のエンゲージメントを維持する上で、音声品質が映像品質以上に決定的な役割を果たすという事実である。高画質な映像で視聴者の目を引くことはできても、聞き取りにくい、あるいは不快な音声は、視聴者を数分で離脱させる最も確実な要因となる 。

第1章 ストリーミングの暗黙のルール:なぜ音声は映像よりも重要なのか

多くの配信初心者は、この問題に直面した際、その原因を機材、特にマイクにあると考えがちである。しかし、より高価なマイクに投資しても、根本的な音質改善が見られないケースは少なくない。問題の核心は、多くの場合、マイクそのものではなく、録音されている「空間」にあるからだ 。荷物が少なくすっきりとした部屋、例えば新居に引っ越したばかりの成功したYouTuberの配信で、かえって音質が悪化する事例が見られるのはこのためである 。壁、床、天井といった硬い表面が音を反射し、不要な響き、すなわち「反響音」を生み出しているのである。

この反響音は、音声の明瞭さを著しく損なう。声がこもり、輪郭がぼやけ、まるで広いお風呂場で話しているかのような印象を与える 。このような音声は、視聴者にとって聞き続けることが苦痛であり、内容への集中を妨げ、配信者への信頼性やプロフェッショナルな印象を低下させる 。視聴者は無意識のうちに音質の悪さからストレスを感じ、コンテンツの価値そのものが正しく伝わる前にチャンネルを離れてしまう。

したがって、YouTube配信の品質を飛躍的に向上させるための最も費用対効果の高い投資は、多くの場合、新しいカメラやマイクではなく、部屋の音響環境を整える「吸音材」の導入である。高価なマイクやオーディオインターフェースを購入するよりも、音響対策を施す方が圧倒的に効果が高いことは、多くの音響専門家が指摘するところである 。本稿では、この見過ごされがちながら最も重要な要素である「部屋の音響」に焦点を当て、その問題を診断し、科学的根拠に基づいた解決策を提示し、最終的に各配信者のニーズと予算に合った最適な吸音材選びを可能にすることを目的とする。問題の診断を誤り、不必要な機材投資に走る前に、まずは自身の配信環境の音響特性を理解することが、成功への第一歩となる。

第2章 あなたの部屋の音響診断:すべてのクリエイターが直面する2つの核心的問題

音響対策を検討する上で、初心者が最も混乱し、結果として誤った投資をしてしまう原因が、「吸音」と「遮音」という2つの異なる概念の混同である。市場には「防音」という曖昧な言葉で括られた製品が溢れているが、自身の抱える問題がどちらに起因するのかを正確に診断しなければ、効果的な対策は望めない。このセクションでは、それぞれの役割を明確に定義し、配信者が自身の状況に合った正しい解決策を選択できるよう導く。

2.1. 内部の音質問題:「声がお風呂場のように響く」— 吸音の役割

多くの配信者が直面する「声が響いて聞き取りにくい」という問題は、部屋の内部で発生する音の反射が原因である 。配信者の声は音波としてあらゆる方向に広がり、壁、床、天井といった硬い表面にぶつかって反射する。これらの反射音(間接音)が、口から直接マイクに届く音(直接音)に少し遅れて到達し、混ざり合うことで、エコーや残響(リバーブ)といった現象が発生する 。特に、平行に向かい合った壁の間で音が何度も往復する現象は「フラッターエコー」と呼ばれ、音声の明瞭度を著しく低下させる 。

この問題を解決するのが「吸音(きゅうおん)」である 。吸音とは、音のエネルギーを吸収し、熱エネルギーに変換することで、音の反射そのものを減衰させる技術を指す 。吸音材はしばしば「音のスポンジ」に例えられる 。ウレタンスポンジやポリエステル繊維のような多孔質な素材の内部には無数の細かい隙間があり、そこに入り込んだ音波が繊維と摩擦を起こすことで、音の運動エネルギーがごく微量の熱に変換され、吸収されるのである 。

吸音の主な目的は、あくまで部屋の「内部」の音響を調整し、音の響きをコントロールすることにある 。これにより、マイクは不要な反射音の影響を受けにくくなり、配信者の声をより直接的かつクリアに捉えることができるようになる 。YouTube配信における「音質向上」を第一に考えるならば、この吸音対策が不可欠である。

2.2. 外部への音漏れ問題:「隣人から叫び声が聞こえると言われた」— 遮音の役割

一方で、「配信中の大きな声が家族や隣人に迷惑をかけていないか心配だ」という悩みは、「音漏れ」の問題である 。これは、音のエネルギーが壁や床といった物理的な仕切りを透過し、外部に伝わってしまう現象に起因する。特に集合住宅では、この問題は深刻な隣人トラブルに発展しかねない 。

この音漏れを防ぐために必要なのが「遮音(しゃおん)」である 。遮音とは、音を物理的に遮断し、壁の向こう側へ透過させないようにする技術を指す 。吸音が音を吸収するスポンジなら、遮音は音を跳ね返す「壁」そのものである 。コンクリートや鉄板、高密度のゴムシート(遮音シート)のように、重く密度の高い素材を用いることで、音波を物理的にブロックし、透過するエネルギーを大幅に減少させる 。

ここで最も重要な点は、吸音材だけでは音漏れを十分に防ぐことはできないという事実である 。オンラインストアで手に入るスポンジ状の吸音材を壁に貼っただけでは、騒音対策としては気休め程度の効果しか期待できない 。吸音材は室内の反響を抑えることには長けているが、音そのものを遮断する能力は高くない 。音漏れという「遮音」の問題を本格的に解決するには、遮音性能を持つ専用の素材(遮音材)との組み合わせが不可欠となる。一般的には、壁にまず遮音シートを貼り、その上から吸音材を重ねることで、音漏れを防ぎつつ室内の反響音を抑えるという、相乗効果を狙った施工が行われる 。

この2つの違いを理解することは、賢明な音響投資の第一歩である。自身の問題が内部の「音質」なのか、外部への「音漏れ」なのかを正しく見極めることで、無駄な出費を避け、最も効果的な対策を講じることが可能になる。

| 項目 | 吸音 (Sound Absorption) | 遮音 (Sound Insulation) |

| 目的 | 部屋の内部の音の響きを調整し、明瞭度を向上させる | 部屋から外部への音漏れを防ぐ |

| メカニズム | 音のエネルギーを熱エネルギーに変換して吸収・減衰させる | 音のエネルギーを物理的に反射・遮断して透過させない |

| 代表的な素材 | ポリエステル繊維、ウレタンスポンジ、グラスウールなどの多孔質素材 | コンクリート、鉄板、ゴムシートなどの高密度・高重量素材 |

| 解決する問題 | 「声が響く、こもる」「エコーがひどい」「音声が不明瞭」 | 「隣の部屋に声が聞こえる」「家族からうるさいと言われる」 |

| 例えるなら | 音のスポンジ | 音の防波堤・壁 |

第3章 吸音の科学:配信者が知るべき重要指標と素材の特性

吸音材を選ぶ際、単にデザインや価格だけで判断するのは賢明ではない。製品の性能を客観的に評価するための指標を理解し、使用されている素材の特性を知ることで、より自身の目的に合致した、効果的な選択が可能になる。このセクションでは、吸音材の性能評価における最も重要な指標である「NRC」と、代表的な素材ごとの長所・短所を解説する。

3.1. 吸音材の動作原理:音波から熱エネルギーへ

吸音材が音を「消す」仕組みは、物理的なエネルギー変換に基づいている。音は空気の振動、すなわち「音波」として伝わる。この音波が吸音材の表面に到達すると、その内部へと侵入していく 。吸音材の多くは、グラスウールやポリエステル繊維、ウレタンフォームといった「多孔質(たこうしつ)」材料でできている 。これは、素材の内部に無数の微細な空隙や繊維が複雑に絡み合っている構造を指す。

音波がこの複雑な構造の中を進む際、空気の粒子が繊維と激しく摩擦する。この摩擦によって、音波が持っていた運動エネルギーが、ごく微量の熱エネルギーへと変換される 。このプロセスを通じて音のエネルギーが減衰し、壁などに到達して反射する前に力が弱まる。これが吸音の基本的な原理である。厚手のカーテンやカーペット、布張りのソファに吸音効果があるのも、同じ原理に基づいている 。

3.2. スペックの解読:NRCとは何か、そしてどう活用すべきか

製品の吸音性能を客観的に比較するために用いられる最も一般的な指標が**NRC(Noise Reduction Coefficient:騒音低減係数)**である 。これは、ある材料がどれだけ音を吸収するかを単一の数値で評価したもので、音響性能を示す上で極めて重要なスペックとなる。

NRCは0から1の範囲で示される 。数値が0に近いほど音を反射しやすく(吸音性能が低い)、1に近いほど音を吸収しやすい(吸音性能が高い)ことを意味する 。例えば、硬い石膏ボードのNRCが約0.08であるのに対し、高性能な吸音パネルでは0.95といった非常に高い値を示すことがある 。理論上、NRCが1.0であれば、その面に入射した音のエネルギーを100%吸収することを意味する(これは開放された窓の状態に等しい)。

重要なのは、NRCがどのように算出されるかを理解することである。NRCは、特定の4つの周波数、すなわち250 Hz、500 Hz、1000 Hz、2000 Hzにおける吸音率の算術平均値として定義される 。これらの周波数は、人間の会話の主要な帯域をカバーしているため、話し声の反響を抑える性能を評価する上で非常に有効な指標となる。配信者の声の明瞭度を向上させたい場合、NRC値が高い製品を選ぶことが一つの明確な基準となる。

3.3. NRCの大きな限界:低周波数問題

NRCは非常に便利な指標であるが、万能ではない。その最大の限界は、評価対象の周波数帯域にある。前述の通り、NRCは250 Hzより低い周波数の吸音性能を評価に含んでいない 。これは、配信者がしばしば悩まされる「低音のこもり」や「ブーミーな響き」といった問題に対処する能力を、NRC値だけでは判断できないことを意味する。

特に小さな部屋では、特定の低い周波数の音が壁の間で共鳴し、定在波(スタンディングウェーブ)と呼ばれる現象を引き起こしやすい 。これが音の「こもり」の主な原因であり、音声全体のバランスを崩し、聞き取りにくいサウンドを生み出す。この低周波数帯域の問題を解決するには、NRC値だけを頼りにするのではなく、低音域の吸収に特化した対策(後述するベーストラップなど)や、厚みのある吸音材を検討する必要がある。専門的な評価では、NRCと合わせて、各周波数帯域ごとの詳細な吸音率データを確認することが望ましい。

3.4. 素材が重要:代表的な吸音材の比較分析

吸音材の性能、価格、安全性、耐久性は、その主成分となる素材によって大きく左右される。以下に、現在主流となっている3つの素材について、その特性を比較する。

- ポリエステル繊維 (Polyester Fiber): 近年、特にホームユースで主流となっている素材。ペットボトルリサイクル繊維から作られることが多く、環境に優しい側面も持つ 。最大の利点はその安全性であり、グラスウールのように繊維が刺さってチクチクすることがなく、ホルムアルデヒドのような有害物質を発生させない製品が多い 。加工がしやすく、子供やペットがいる家庭でも安心して使用できる 。吸音性能は中音域から高音域にかけて優れており、人の声の反響を抑えるのに非常に効果的である 。代表的な製品に「ホワイトキューオン」や、デザイン性の高い多くのパネル製品がある 。

- ウレタンフォーム (Urethane Foam): ギザギザやピラミッド型の形状で知られる、古くからの「スタジオ」のイメージを象徴する素材 。非常に軽量でカッターナイフなどで容易に加工できるため、DIYでの設置に適している。ポリエステル繊維同様、中高音域の吸音に高い効果を発揮する 。米国のAURALEX社の「Studiofoam」シリーズが業界標準として名高い 。一方で、製品によっては難燃性が低いものもあるため、特に業務用途や集合住宅では、防火基準(例:米国のASTM E84規格やUL 94規格)を満たしているかを確認することが重要である 。

- グラスウール (Fiberglass): 性能を最優先する場合の選択肢となる素材。ガラスを高温で溶かし、遠心力で吹き飛ばして繊維状にしたもので、繊維の間に大量の空気を含むことで高い吸音性能と断熱性能を発揮する 。同じ厚みであれば、ウレタンやポリエステルよりも広い周波数帯域、特に低音域まで効果が及ぶ傾向がある 。NRC値も0.9を超える高性能な製品が多い 。ただし、繊維が皮膚に付着すると刺激(チクチク感)があるため、通常は布や不織布で覆われたパネルの形で使用される 。ホルムアルデヒドの発散量が少ないことを示す「F☆☆☆☆(フォースター)」認定など、安全基準を満たした製品を選ぶことが推奨される 。

これらの素材特性を理解することで、自身の優先順位(性能、安全性、デザイン、予算)に応じて、最適な吸音材を選択するための知識が身につく。

| 素材 | 長所 | 短所 | NRC目安 | 安全性・扱いやすさ | 最適な用途 |

| ポリエステル繊維 | 安全性が高い、チクチクしない、環境配慮型製品が多い | グラスウールに比べ低音域の吸収性能は劣る傾向 | 0.6 – 0.9 | 非常に安全。特別な保護具は不要。 | デザイン性を重視する部屋、子供やペットがいる家庭、DIY |

| ウレタンフォーム | 軽量で加工が容易、特徴的なデザインが多い | 経年劣化の可能性、製品により難燃性が低い場合がある | 0.7 – 0.9 (厚みによる) | 一般的に安全だが、防火性能の確認が推奨される | プロジェクトスタジオ、ボーカルブース、手軽なDIY音響改善 |

| グラスウール | 非常に高い吸音性能、低音域までカバーする広帯域性 | 繊維が皮膚を刺激する、通常は布などで覆う必要がある | 0.8 – 1.0以上 | 繊維が飛散しないよう注意が必要。F☆☆☆☆等の安全基準を確認 | 高忠実度なリスニング環境、本格的なレコーディングスタジオ |

第4章 効果を最大化する戦略的配置:部屋を「チューニング」する技術

高性能な吸音材を購入したとしても、その配置方法を間違えれば効果は半減してしまう。吸音材の設置は、単に壁を覆う作業ではなく、部屋の音響的な問題を特定し、それを戦略的に解決していく「チューニング」のプロセスである。このセクションでは、最小限の投資で最大限の効果を得るための、具体的な配置テクニックを解説する。

4.1. 音響の80/20ルール:一次反射面の特定と対策

音源(配信者の口)から出た音は、マイクに直接届く「直接音」と、壁や天井などに一度以上反射してから届く「反射音」に分かれる。音質を最も劣化させる原因となるのが、このうち最初にマイクに到達する強力な反射音、すなわち「一次反射音」である。この一次反射音を的確に処理することが、音響改善における最も費用対効果の高い手法、いわば「80/20ルール」である。

この重要な一次反射面を特定するための、簡単かつ確実な方法が「鏡を使ったトリック」である 。

- 配信ポジションに着席する: いつも配信している椅子に座り、視点の高さを固定する。

- 協力者に鏡を動かしてもらう: 友人や家族に手鏡を持ってもらい、左右の壁に沿ってスライドさせる 。

- マイク(またはスピーカー)が見える位置を探す: 自身の視点から、鏡の中にマイク(またはモニタースピーカーのツイーター部分)が映る場所を探す 。

- その位置が一次反射面: 鏡にマイクが映った場所が、壁における一次反射面である。同様の手順を、天井や、可能であれば床についても行う。

特定したこれらの一次反射面に吸音材を設置することで、最も有害な反射音を効率的に吸収し、音声の定位感と明瞭度を劇的に向上させることができる。配信者の場合、特に重要なのは、左右の壁、天井、そして自身の正面にある壁(モニター裏の壁)、背後の壁である 。自身の声が正面の壁で反射し、直接マイクに飛び込むのを防ぐことは極めて効果的である 。

4.2. 低音を制する:なぜ小さな部屋にはベーストラップが必要なのか

前述の通り、小さな部屋では特定の低い周波数の音が定在波(スタンディングウェーブ)を引き起こし、音の「こもり」や「ブーミング」の原因となる 。定在波は、音波の波長が部屋の寸法(壁から壁までの距離など)と整数倍の関係にあるときに発生し、部屋の特定の位置で音圧が極端に高くなったり(ピーク)、逆に打ち消し合って聞こえなくなったり(ヌル)する現象である。

物理的な法則として、この低周波エネルギーは部屋の**コーナー(隅)**に最も集中する性質がある 。壁と壁、あるいは壁と天井・床が交わる角の部分は、定在波のピークが重なり合うホットスポットとなるのである。

この問題を解決するために設計されたのがベーストラップである 。ベーストラップは、一般的な吸音パネルよりも厚みがあり、特に低周波エネルギーを吸収することに特化した吸音材である 。三角柱型やキューブ型の製品が多く、部屋のコーナーにぴったりと収まるようにデザインされている。

限られた予算で音響改善を行う場合、最も優先すべきは部屋のコーナーにベーストラップを設置することである 。特に、スピーカーやデスクが設置されている部屋の前面のコーナーから対策を始めるのが効果的である。これにより、音声の土台となる低音域が整理され、全体のサウンドがタイトでクリアになる。多くの経験者が、様々な音響対策の中でベーストラップの設置が最も効果を体感できたと報告している 。

4.3. 部屋全体を捉えるホリスティックなアプローチ

一次反射面とコーナーの対策は最優先事項だが、さらに音質を向上させるためには、部屋全体の表面を考慮に入れることが有効である。

- 床: フローリングやタイルのような硬い床は、部屋の中で最も面積の広い反射面である。ここに毛足の長い厚手のラグやカーペットを敷くことは、最も簡単でコストパフォーマンスの高い音響改善策の一つである 。部屋全体の残響時間が劇的に短くなるだけでなく、階下への足音や椅子の移動音といった振動音の対策にもなる 。

- 窓: ガラスも音を非常によく反射する素材である。窓には、薄手のレースカーテンだけでなく、重量のある厚手の「防音カーテン」や遮光カーテンを取り付けることが推奨される 。これにより、窓ガラスからの一次反射を吸収できるだけでなく、外部からの騒音の侵入をある程度遮断し、室内の音が外に漏れるのを防ぐという二重の効果が期待できる 。

- 家具: 部屋に既にある家具も、強力な音響調整ツールとして活用できる。本棚、特に背表紙の高さや奥行きが不揃いな本がぎっしりと詰まった本棚は、音を様々な方向に拡散させる優れた「ディフューザー(拡散材)」として機能し、同時に紙という素材が音を吸収する 。また、布張りのソファやベッドのような大きくて柔らかい家具は、低音域のエネルギーを吸収する簡易的なベーストラップとして機能させることができる 。これらを壁際に配置することで、音のこもりを軽減できる。

これらのテクニックを組み合わせることで、高価な吸音材を大量に購入せずとも、部屋の音響環境を大幅に改善することが可能である。重要なのは、闇雲にパネルを貼るのではなく、問題点を特定し、優先順位をつけて対策を講じるという戦略的な思考である。

第5章 配信者のための吸音材レビュー:目的とスタイルで選ぶ製品群

理論と配置方法を理解したところで、次は具体的な製品選択に移る。市場には多種多様な吸音材が存在するが、ここでは特にYouTube配信者のニーズに合致する製品を、「性能重視」「デザイン性」「コストパフォーマンスと安全性」という3つのカテゴリーに分けて詳細にレビューする。

5.1. プロフェッショナルグレード:性能がすべてを決定する選択

最高の音質を追求し、予算に比較的余裕がある配信者には、プロのレコーディングスタジオで長年信頼されてきたブランドの製品が推奨される。

- AURALEX (オーラレックス): 1977年創業のアメリカの老舗であり、音響処理業界のスタンダードとも言える存在 。代表製品である**「Studiofoam Wedges」 は、特徴的なウェッジ(くさび形)カットにより優れた吸音性能を発揮するウレタンフォーム製パネルである 。厚さ2インチ(約50mm)モデルのNRCは 0.75〜0.80**と非常に高く、中高域の不要な反射やフラッターエコーを効果的に抑制する 。さらに厚い3インチや4インチのモデルは、より低い周波数帯域まで吸収性能が及び、ベーストラップの補助としても機能する 。プロの現場で培われた確かな性能と品質を求めるユーザーにとって、最も信頼できる選択肢の一つである。

- SONEX (ソネックス): AURALEXと並び、プロフェッショナルな現場で高い評価を得ているアメリカのブランド 。多くの場合、耐火性に優れたメラミンフォームを使用しており、安全性と性能を両立している点が特徴である 。比較的安価な**「ValueLineシリーズ」**は、これから本格的な音響改善を始めたいユーザーにとって、優れたエントリーポイントとなる 。加工のしやすさも魅力であり、DIYでの設置にも適している。

5.2. クリエイターズ・チョイス:背景がブランドになる時代の吸音材

配信画面はクリエイターの「舞台」であり、背景そのものがチャンネルの個性を表現する重要な要素となる。近年、高い吸音性能と優れたデザイン性を両立した製品が数多く登場しており、音質改善と同時に、視覚的にも魅力的な配信環境を構築することが可能になった。

- OTTO PLAY (オットー・プレイ): 「ゲーミング吸音材」として、明確にゲーム実況者や配信者をターゲットに開発されたブランド 。ヘキサゴン(六角形)、ウェイブ(波形)、スクエア(四角形)など、多彩な形状とカラーバリエーションが用意されており、これらを自由に組み合わせることで、オリジナリティ溢れるアートな壁面を作り出すことができる 。エントリーモデルとして開発されており、DIYでの設置が容易な点も特徴である 。

- hisoka, YOPIN, QonPET: これらは、特に賃貸住宅に住むクリエイターにとって魅力的な選択肢である 。共通する特徴は、薄型・軽量でありながら高密度なポリエステル素材を使用し、**虫ピン(押しピン)**で簡単に設置できる点にある 。壁へのダメージを最小限に抑えられるため、原状回復が求められる環境でも安心して使用できる。「hisoka」はスタイリッシュなヘキサゴン型、「QonPET」は低音域にも配慮した厚手のパネルなど、それぞれに特徴があり、ミニマルで洗練された空間を演出しながら、確かな吸音効果を得たいユーザーに適している 。

5.3. みんなの味方:ホワイトキューオン徹底解剖

日本の市場で、特にDIYや家庭での音響改善において絶大な人気を誇るのが、東京防音株式会社が製造する「ホワイトキューオン」である。その人気の秘密は、性能、安全性、そして使い勝手の良さという、ユーザーが求める要素を高いレベルで満たしている点にある。

- 素材と安全性: ホワイトキューオンの最大の特徴は、その素材にある。原料は100%ポリエステル繊維であり、ペットボトルからリサイクルされた繊維が使用されている環境配慮型製品である 。製造過程で接着剤を一切使用していないため、シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒドの発生がなく、グラスウールのようなチクチクした刺激もない 。これにより、小さな子供やペットがいる家庭でも、アレルギーの心配をせずに安心して使用できる 。

- 性能と多様性: 最も人気のある厚さ50mmのモデルは、密度30kg/m³と、自立はできないものの壁に立てかけることが可能な程度のしっかりとした硬さを持つ 。これにより、賃貸住宅で壁に穴を開けたりテープを貼ったりできないユーザーでも、ただ置くだけで効果的な吸音対策が可能になる 。ユーザーレビューでは、ピアノの反響音や隣室のテレビ音、窓からの騒音などが顕著に軽減されたとの報告が多数寄せられており、その吸音効果は高く評価されている 。

- ユーザーからの評価: 多くのレビューで共通して言及されるのは、「設置が簡単で効果が実感できる」という点である。ピアノの背面に挟む、窓枠にはめ込む、壁に立てかけるといった簡易的な設置でも、部屋の響きがソフトになり、音がクリアになったと感じるユーザーが多い 。また、一部のユーザーは遮音シートと組み合わせて使用することで、吸音(内部の音質改善)と遮音(外部への音漏れ対策)の両方を実現しており、第2章で解説した音響対策の基本を実践している 。

5.4. パネル以外の重要アイテム

壁や天井へのパネル設置が難しい場合や、さらにピンポイントで音質を改善したい場合には、以下のようなアクセサリーが有効である。

- リフレクションフィルター: マイクスタンドに取り付け、マイクの周囲を半円状に囲む小型の吸音材 。部屋全体の音響処理が不十分な環境でも、マイクに直接飛び込んでくる一次反射音を効果的にカットし、よりドライでクリアな音声を収録することが可能になる。コストパフォーマンスが高く、手軽に導入できる「スポット治療」として非常に有効である。

- 防音マイク (mutalkなど): 非常にユニークな製品で、口元を完全に覆うマスク型のマイク。内部の吸音材が声の外部への漏れを物理的に防ぎ、約20デシベルの消音効果があるとされる 。家族が近くにいる環境や、深夜の配信でどうしても声量を抑えられないゲーマーなど、極端な状況下で周囲への迷惑を最小限に抑えたい場合に最終手段として検討される。

| 製品名 | 参考価格 | 主な特徴 | 素材 | NRC (公称値) | デザイン性 | おすすめユーザー |

| AURALEX 2″ Wedges | 約¥22,000〜 (12枚) | プロ仕様の高性能、業界標準の信頼性 | ウレタンフォーム | 0.80 | 機能的・スタジオ風 | 音質を最優先する本格志向のユーザー |

| OTTO PLAY Wave | 約¥9,900 (24本) | ゲーマー向けのデザイン、自由に組み合わせ可能 | ポリエステル | 非公開 | 高 (カスタマイズ性) | 配信背景をおしゃれに飾りたいゲーマー、ストリーマー |

| hisoka Hexagon | 約¥3,500 (12枚) | 薄型軽量、虫ピン設置で賃貸に最適 | ポリエステル | 非公開 | 高 (ミニマル) | 賃貸住宅に住む、デザインと手軽さを重視するユーザー |

| ホワイトキューオン 50mm | 約¥4,000〜 (1枚) | 高い安全性、置くだけでも効果、優れた汎用性 | ポリエステル | 非公開 | 実用的 (布でカバー可) | 安全性を重視する家庭、DIYユーザー、賃貸で壁を傷つけたくないユーザー |

第6章 予算別に見る音響改善プラン:ゼロから始める実践ガイド

優れた音響環境は、多額の投資をしなければ手に入らないというわけではない。音響改善はスケーラブルなプロセスであり、予算に応じて段階的に、しかし確実に音質を向上させることが可能である。ここでは、予算ゼロから本格的な投資まで、4つのレベルに分けた具体的なアクションプランを提示する。

6.1. 予算¥0プラン:今あるものを最大限に活用する

音響改善の第一歩は、お金をかけることなく、今ある部屋の環境を最適化することから始まる。

- 家具の再配置: 第4章で解説した通り、家具は強力な音響ツールである。本がぎっしり詰まった本棚を、音が最も反射する平らな壁の前に移動させる。布張りのソファやベッドを、低音がこもりやすい部屋の隅に配置する。これだけで、音の拡散と吸収が促進され、部屋の響きが大きく変わる 。

- 布製品の活用: 押入れに眠っている厚手の毛布、冬用の掛け布団、予備のクッションなどを活用する。これらを一時的に壁に立てかけたり、マイクの周囲を囲うように配置したりするだけでも、反響を抑える顕著な効果が得られる 。特に、一次反射面を狙って配置すると効果的である。

6.2. エントリープラン (予算 〜¥30,000):一点集中の「外科的」アプローチ

限られた予算を最も効率的に使うには、音響の80/20ルールに集中する。つまり、最も音質に悪影響を与えている「一次反射面」をピンポイントで対策する。

- 最優先事項: 鏡のトリックを使って特定した、左右の壁と正面の壁の一次反射面に、予算のすべてを投じて吸音材を設置する。

- 推奨製品: この予算帯では、hisokaやYOPINのようなデザイン性の高いポリエステル製パネルの12枚セットや、ホワイトキューオンを数枚購入することが可能である 。全面を覆う必要はない。まずは最も重要な箇所に集中させることが、最小のコストで最大の効果を生む鍵である。

6.3. ミドルレンジプラン (予算 ¥30,000〜¥100,000):包括的なアプローチ

この予算帯になると、より包括的で本格的な音響改善が可能になる。エントリープランの対策に加え、音響の二大問題である低音と天井反射に対処する。

- 優先度1:ベーストラップの導入: このレベルで最も音質向上に貢献するのが、部屋のコーナーへのベーストラップ設置である。これにより、エントリープランでは対処しきれなかった低音のこもりが解消され、サウンド全体が引き締まる 。

- 優先度2:天井の対策: 天井は忘れられがちだが、床と並ぶ巨大な反射面である。特にデスクの真上は重要な一次反射面となるため、「シーリングクラウド」として吸音パネルを吊るすか、直接貼り付けることで、頭上からの不要な反射をカットする。

- 優先度3:全体的な残響調整: 一次反射面の対策を終えた上で、さらに部屋全体の響きを調整するために、追加のパネルを壁面に配置する。

6.4. プロレベルプラン (予算 ¥100,000〜):完全な音響コントロール

最高の配信環境を構築するための投資を惜しまない、最も真剣なクリエイター向けのプラン。

- 高性能製品の採用: AURALEXやSONEXといったプログレードの吸音材を全面的に採用し、全ての一次反射面とコーナーを厚手のパネルや専用ベーストラップで処理する 。これにより、周波数特性の乱れが少ない、極めて正確なモニタリング環境が実現する。

- 簡易防音室の導入: 音質だけでなく、外部への音漏れも完全にコントロールしたい場合、CLASSIC PROの「CQRシリーズ」のような既製品の簡易防音室や、より本格的な防音工事を検討する 。配信専用の空間を確保することで、時間や周囲を気にすることなくコンテンツ制作に集中できる。このレベルになると、費用は数十万円から、本格的な工事では100万円以上になることもある 。

これらのプランは、あくまで目安である。重要なのは、自身の目標と予算を明確にし、優先順位をつけて段階的に環境をアップグレードしていくことである。ゼロ円プランからでも、音響改善の旅は始められる。

第7章 すべてを統合する:実践的なルームセットアップ例と最終提言

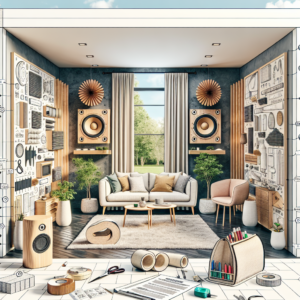

これまでのセクションで解説してきた理論、製品知識、配置戦略を統合し、具体的なルームセットアップ例として視覚化する。さらに、本稿の要点をまとめた最終チェックリストを提供し、読者が明日から実践できる具体的なアクションへと繋げる。

7.1. ケーススタディ1:ミニマリストの寝室ストリーマー

多くの配信初心者が直面するであろう、生活空間と配信スペースが兼用となっている典型的な小さな部屋を想定する。限られたスペースと予算の中で、最大限の効果を発揮するためのセットアップ例である。

- 部屋の状況: 6畳ほどのフローリングの寝室。片方の壁には窓があり、もう片方にはクローゼット。デスクは壁際に設置。

- 音響対策:

- 床: デスク周りを中心に、厚手のラグを敷く 。

- 窓: 重量のある遮光カーテンまたは防音カーテンを設置する 。

- 壁 (正面): デスクの正面、モニターの裏の壁に、hisokaやOTTO PLAYのようなデザイン性の高いパネルを6枚程度、顔の高さを中心に配置する 。これは配信背景としても機能する。

- 壁 (側面): 片方の側面の一次反射面に、残りのパネルを3枚程度配置する。もう片方の側面には、本棚などの家具を配置し、ディフューザー兼吸音材として活用する 。

- マイク: リフレクションフィルターを使用し、マイク周辺の反射をピンポイントで抑制する 。

- 結果: この最小限の対策により、部屋の不快な反響音が大幅に軽減され、声の明瞭度が向上する。特に、最も有害な一次反射音を効率的に処理することで、クリアで聞き取りやすい音声が実現する。

7.2. ケーススタディ2:専用のゲーミング・配信ルーム

コンテンツ制作に特化した専用の部屋を持つ、より本格的な配信者を想定する。目標は、プロレベルに匹敵する正確でコントロールされた音響空間の構築である。

- 部屋の状況: 8畳ほどの専用ルーム。機材以外の家具は少ない。

- 音響対策:

- コーナー: 部屋の四隅、特にデスク側の前面二隅に、厚手の三角柱型ベーストラップを床から天井まで設置する 。

- 壁 (正面): デスク正面の壁には、AURALEXの2インチWedgesやホワイトキューオン50mmのような高性能パネルを、スピーカーの背後を中心に広範囲に設置する。

- 壁 (側面): 左右の壁の一次反射面に、同様の高性能パネルをそれぞれ2〜4枚ずつ設置する。

- 壁 (背面): 配信者の背後の壁にも、一次反射を抑えるためにパネルを数枚設置する。

- 天井: デスクの真上の天井に、2〜4枚のパネルを「シーリングクラウド」として設置し、頭上からの反射を防ぐ。

- 床: 部屋全体に吸音性の高いカーペットを敷くか、デスク周りに大型の防音マットを敷く 。

- 結果: 低音のこもりから高音のフラッターエコーまで、部屋全体の周波数特性が平坦化される。これにより、非常にクリアで自然、かつ正確な音声収録が可能となり、視聴者に最高の音響体験を提供できるだけでなく、配信者自身のモニタリング環境も改善される。

7.3. 完璧な配信音声のための最終チェックリスト

本稿で学んだすべてを、実践的なアクションに落とし込むための最終チェックリストである。

- [ ] 診断する: 自分の問題は部屋の「響き(吸音が必要)」か、外部への「音漏れ(遮音が必要)」か?

- [ ] 優先順位をつける: 鏡を使い、最も重要な「一次反射面」を特定する 。

- [ ] 低音を制する: 予算が許す限り最も厚い吸音材(ベーストラップ)を部屋のコーナーに設置する 。

- [ ] 高音を処理する: 特定した一次反射面に吸音パネルを設置する 。

- [ ] 基本を忘れない: ラグ、厚手のカーテン、本棚など、今ある家具や布製品を最大限に活用する 。

- [ ] 賢く選ぶ: 自分の予算、デザインの好み、求める性能に合った製品を選択する。

- [ ] テストと調整: 実際に自分の声を録音し、聴き返しながら、パネルの配置を微調整して最適な効果を探る。

音響改善は一度で完了するプロジェクトではなく、継続的な調整と改善のプロセスである。しかし、本稿で示した科学的根拠に基づいた原則と戦略的なアプローチに従えば、誰でも、どのような予算でも、自身の配信音質を劇的に向上させることが可能である。最も重要なのは、最初の一歩を踏み出すことである。