防音室は、外部からの音を遮断し、内部の音が外に漏れないようにするための特別な部屋です。音楽スタジオやホームシアター、さらには静かな作業環境を求めるオフィスなど、さまざまな用途で利用されています。しかし、防音室を効果的に設置するには、その構造や遮音性能について深く理解する必要があります。本記事では、防音室の基本構造から遮音材の選び方、設置方法やメンテナンス方法まで、詳細に解説します。これを読めば、あなたも理想的な防音室を手に入れるための知識が身につくことでしょう。

防音室の基本構造とは?

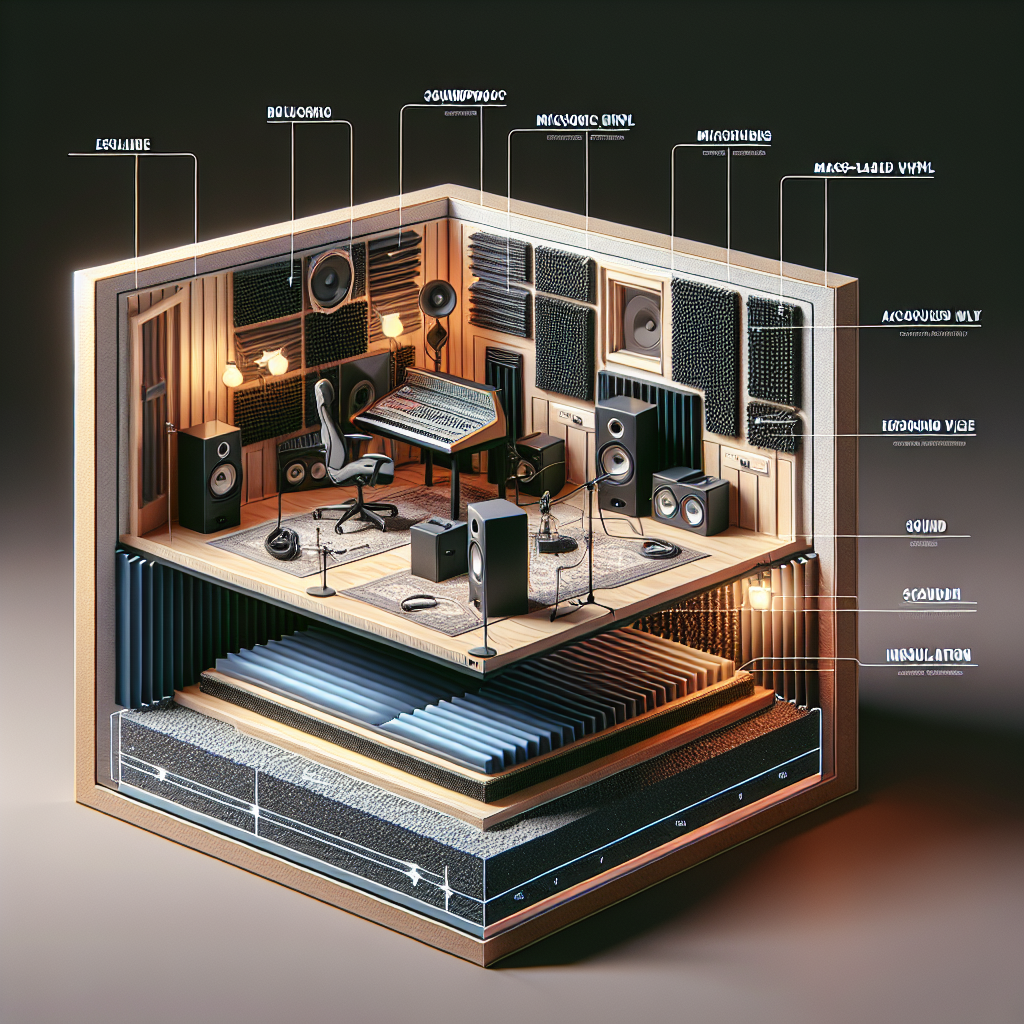

防音室の基本構造は、骨組みと材料の選定が重要です。まず、防音室の骨組みは、頑丈でありながらも振動を最小限に抑える設計が求められます。一般的には、木材や金属フレームが使用されますが、特に金属フレームは耐久性に優れており、長期間の使用に適しています。

次に、材料選びです。防音室の壁、床、天井には、吸音材と遮音材が使用されます。吸音材は音を吸収し、反響を抑える役割を果たします。代表的な吸音材としては、グラスウールやウレタンフォームがあります。一方、遮音材は音を遮断する役割を果たします。石膏ボードや防音シートが一般的に使用されます。

効率的な防音のためには、これらの材料を適切に組み合わせることが重要です。例えば、壁の内部に吸音材を詰め、その外側に遮音材を貼ることで、音の漏れを最小限に抑えることができます。また、二重壁構造を採用することで、さらに高い遮音性能を実現することが可能です。

防音室の骨組みと材料

防音室の骨組みには、以下のような材料が使用されます。

| 材料 | 特徴 |

|---|---|

| 木材 | 加工が容易で、比較的安価。振動を吸収しやすい。 |

| 金属フレーム | 耐久性が高く、長期間の使用に適している。振動を抑える効果がある。 |

また、防音室の壁、床、天井には、以下のような材料が使用されます。

| 材料 | 特徴 |

|---|---|

| グラスウール | 吸音性能が高く、反響を抑える効果がある。 |

| ウレタンフォーム | 軽量で加工が容易。吸音性能に優れている。 |

| 石膏ボード | 遮音性能が高く、音を遮断する効果がある。 |

| 防音シート | 薄くても高い遮音性能を持ち、施工が容易。 |

効率的な防音のための設計

効率的な防音設計のポイントは、音の漏れを最小限に抑えることです。以下の点に注意して設計することが重要です。

- 二重壁構造:二重壁を採用することで、音の伝達を大幅に減少させることができます。二重壁の間に空気層を設けることで、音の振動を吸収し、遮音効果を高めます。

- 防音ドアと窓:ドアや窓は音が漏れやすい部分です。防音ドアや二重ガラスの窓を使用することで、音漏れを防ぐことができます。

- 吸音材の配置:吸音材を壁や天井に適切に配置することで、室内の反響を抑え、音質を向上させることができます。

- 防振対策:床や壁に防振材を使用することで、振動による音漏れを防ぐことができます。

遮音材の選び方

遮音材の選び方は、防音室の性能を左右する重要なポイントです。遮音材にはさまざまな種類があり、それぞれに特徴があります。以下に、代表的な遮音材の種類とその特徴を紹介します。

遮音材の種類と特徴

遮音材には、以下のような種類があります。

| 遮音材 | 特徴 |

|---|---|

| 石膏ボード | 遮音性能が高く、音を遮断する効果がある。施工が容易で、コストパフォーマンスが高い。 |

| 防音シート | 薄くても高い遮音性能を持ち、施工が容易。柔軟性があり、曲面にも対応可能。 |

| グラスウール | 吸音性能が高く、反響を抑える効果がある。遮音材と組み合わせて使用することで、効果を最大限に発揮する。 |

| ウレタンフォーム | 軽量で加工が容易。吸音性能に優れており、遮音材と組み合わせて使用することで、効果を高める。 |

最適な遮音材の選択基準

最適な遮音材を選ぶためには、以下の基準を考慮することが重要です。

- 遮音性能:遮音材の性能を示す指標として、STC値(Sound Transmission Class)があります。STC値が高いほど、遮音性能が高いことを意味します。

- 施工の容易さ:遮音材の施工が容易であることも重要です。施工が難しいと、効果を最大限に発揮できない場合があります。

- コストパフォーマンス:遮音材の価格と性能のバランスを考慮することが重要です。高性能な遮音材は価格も高くなる傾向がありますが、必要な性能を満たす範囲でコストを抑えることが求められます。

- 用途に応じた選択:防音室の用途に応じて、最適な遮音材を選ぶことが重要です。例えば、音楽スタジオでは音質を重視するため、吸音性能の高い材料を選ぶことが求められます。

音漏れを防ぐ!隙間対策

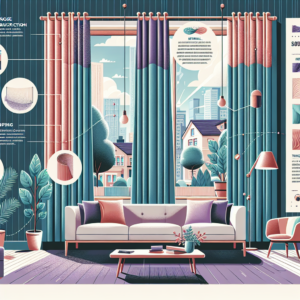

防音室の隙間対策は、音漏れを防ぐために非常に重要です。ドアや窓の隙間から音が漏れることが多いため、これらの部分をしっかりと対策する必要があります。

ドアや窓の隙間を埋める方法

ドアや窓の隙間を埋めるためには、以下の方法があります。

- 防音ドアの設置:防音ドアは、通常のドアよりも厚みがあり、隙間をしっかりと埋めることができます。また、防音ドアにはゴムパッキンが付いており、音漏れを防ぐ効果があります。

- 二重窓の設置:二重窓を設置することで、窓からの音漏れを大幅に減少させることができます。二重窓の間に空気層を設けることで、音の伝達を防ぎます。

- 隙間テープの使用:隙間テープをドアや窓の隙間に貼ることで、音漏れを防ぐことができます。隙間テープは、ゴムやウレタン製のものが一般的です。

防音テープやシールの活用法

防音テープやシールを活用することで、隙間を効果的に埋めることができます。以下に、防音テープやシールの活用法を紹介します。

- ドアの隙間に貼る:ドアの隙間に防音テープを貼ることで、音漏れを防ぐことができます。特に、ドアの上下や側面に貼ることで、効果を最大限に発揮します。

- 窓の隙間に貼る:窓の隙間に防音シールを貼ることで、音漏れを防ぐことができます。防音シールは、透明なものや目立たない色のものを選ぶと、見た目にも影響が少なくなります。

- 壁の隙間に貼る:壁の隙間にも防音テープを貼ることで、音漏れを防ぐことができます。特に、コンセントやスイッチ周りの隙間に貼ることで、効果を発揮します。

遮音性能を最大限に引き出す方法

防音室の遮音性能を最大限に引き出すためには、遮音等級やSTC値などの指標を理解し、適切な対策を講じることが重要です。

遮音性能の指標「遮音等級」とは?

遮音等級は、建物や部屋の遮音性能を示す指標です。遮音等級は、以下のように分類されます。

| 遮音等級 | 遮音性能 |

|---|---|

| 等級1 | 遮音性能が低い |

| 等級2 | 遮音性能が中程度 |

| 等級3 | 遮音性能が高い |

| 等級4 | 遮音性能が非常に高い |

遮音等級が高いほど、遮音性能が高いことを意味します。防音室を設置する際には、遮音等級の高い材料や設計を選ぶことが重要です。

STC値の重要性

STC値(Sound Transmission Class)は、建物や部屋の遮音性能を示す指標です。STC値は、以下のように分類されます。

| STC値 | 遮音性能 |

|---|---|

| 25-30 | 話し声が聞こえる |

| 30-35 | 話し声が聞こえにくい |

| 35-40 | 話し声がほとんど聞こえない |

| 40-50 | 音楽やテレビの音が聞こえない |

| 50以上 | ほとんどの音が聞こえない |

STC値が高いほど、遮音性能が高いことを意味します。防音室を設置する際には、STC値の高い材料や設計を選ぶことが重要です。

防音室選びで失敗しないために

防音室を選ぶ際には、以下のポイントに注意することが重要です。

- 用途に応じた選択:防音室の用途に応じて、最適な防音室を選ぶことが重要です。例えば、音楽スタジオでは音質を重視するため、吸音性能の高い材料を選ぶことが求められます。

- 遮音性能の確認:遮音性能を示す指標として、STC値や遮音等級を確認することが重要です。高性能な防音室を選ぶことで、音漏れを防ぐことができます。

- 施工の容易さ:防音室の施工が容易であることも重要です。施工が難しいと、効果を最大限に発揮できない場合があります。

- コストパフォーマンス:防音室の価格と性能のバランスを考慮することが重要です。高性能な防音室は価格も高くなる傾向がありますが、必要な性能を満たす範囲でコストを抑えることが求められます。

防音室の設置で知っておくべきこと

防音室を設置する際には、設置手順や注意点をしっかりと把握しておくことが重要です。

防音室の設置手順

防音室の設置手順は、以下の通りです。

- 設置場所の選定:防音室を設置する場所を選定します。設置場所は、音漏れや振動を最小限に抑えるために重要です。

- 設置前の準備:設置場所の清掃や、必要な材料や工具の準備を行います。

- 骨組みの設置:防音室の骨組みを設置します。骨組みは、頑丈でありながらも振動を最小限に抑える設計が求められます。

- 吸音材と遮音材の設置:吸音材と遮音材を適切に配置し、音漏れを防ぐための対策を行います。

- ドアや窓の設置:防音ドアや二重窓を設置し、隙間をしっかりと埋めることで、音漏れを防ぎます。

- 仕上げ作業:防音室の仕上げ作業を行い、完成させます。

プロに頼む?DIYで設置?

防音室の設置は、プロに依頼するかDIYで行うかの選択が必要です。それぞれのメリットとデメリットを理解し、最適な方法を選びましょう。

プロに依頼するメリットとデメリット

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 専門知識と技術を持ったプロが施工するため、確実な仕上がりが期待できる。 | コストが高くなる場合がある。 |